精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

武術文化:中原文化的鮮明特色(2)

2013/10/21 16:10:49 點擊數: 【字體:大 中 小】

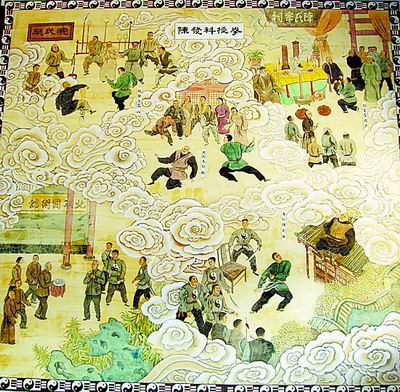

神乎其技臻化境

--中原武術文化的神奇魅力

你也許聽說過河南籍的許世友將軍武功高強,但是否知道他的貼身警衛、人稱“劉飛針”的武術家有口噴飛針的絕技?他在八米之內,口噴飛針可以穿過玻璃瓶,十米之內,人難脫身。他的兒子劉偵鋒是武警軍官,曾經在1993年中央電視臺春節晚會上表演了口噴飛針:只見他含針、運氣,瞬間噴出兩根寸余的縫衣針,將四五米外的金魚缸扎出兩個小眼,水從兩個小眼中噴出兩股細流。真是技冠天下,魅力無窮!它的魅力究竟在何處?

佘志超(《圖文中國民俗·武術》一書作者):中國武術的神奇是它的魅力之一,而神奇源于功夫。如太極拳是有名的內家拳,一般人只知道太極拳有健身的功能,對其技擊功能就不知一二了。實際上,太極拳能夠從歷史上流傳下來,首先是因為它的技擊功能,是因為它能夠防身,甚而在武林高手比試時也有上乘的表現。

為什么中原武術文化具有如此的神奇魅力?一在苦練,二在掌握規律和特點。

佘志超:武術特別強調練功,民間俗諺有“練拳不練功,到老一場空”之說。

以點穴術為例,它就是練出來的。按照古人的說法,要練成點穴術,必須要有深厚的內功基礎,一定要通過站樁練成渾厚的內氣。在此基礎上,還要經年累月地練指力和眼力。少林點打名師汝靜法師有一首《點穴歌》:

點打奇功門,秘傳在少林。

立志練真功,該有苦恒心。

一練硬功底,氣功乃根本。

氣壯推山河,四兩撥千斤。

二練手指功,平日須專心。

先練指點土,再練點桐椿。

更練指點石,苦習五冬春。

后練點鐵板,莫懼受苦深。

先練視點處,次練開穴門。

眼力練成準,暗室辨假真。

夜間能點打,白日千百準。

氣指眼之法,點打武藝真。

三十春秋苦,可得真功夫。

《中國大百科全書(簡明版)》:武術在長期的歷史演變中,逐漸形成了自己的運動規律和技術風格。其特點有三:①寓技擊于體育之中。武術最初作為軍事訓練手段,與古代軍事斗爭緊密相連,技擊性非常明顯。搏斗運動集中體現了武術攻防格斗的特點,目的在于戰勝對方。套路運動盡管在技術規格、運動幅度等方面與攻防技術的原形有所變化,但仍保留了技擊的特性,踢、打、摔、拿、擊、刺是套路的技術核心。②內外合一、形神兼備的民族風格。武術既講究形體規范,又追求精神傳意,內外合一,練習時要求把內在的精氣神與外部的形體動作緊密相合,做到“心動形隨”、“形斷意連”。③廣泛的適應性。武術的練習形式、內容豐富多樣,有競技對抗性的散手、推手、短兵,有各種拳術、器械和對練,還有與其相適應的各種練功方法。他們有不同的動作結構、技術要求和運動量,分別適應不同年齡、性別、體質的人的需要。

德播神州精神佳

--中原武術文化的精神特征

中國武術的文化精神由來已久,我們從武術的“武”字就可以進行分析。

佘志超:“武”字可以拆分成“止”和“戈”兩個字。戈是古代的一種長兵器,動干戈就是打斗,就是戰爭,止字就是停止的止,就是不要動武。那么,為什么武字的結構竟是“止戈”呢?《說文解字》的解釋是:“楚莊王曰,夫武,定功戢兵,故止戈為武。”“戢兵”就是把兵器收藏起來,也就是說,武的本義是收兵,所以“止戈”為“武”。從這里可以看出,中國武術的精神底蘊,就是止戈,就是不要動武。或者說,武術追求的最高境界并不是單純的勝負,而是中國儒家學說的“致中和”的精神,是道家學說中“無為無不為”的精神。金庸先生在武俠小說中,寫到武功的最高境界就是沒有任何招式,所謂無招勝有招。這就是深深契合中國武術的文化精神而作出的結論。

喬鳳杰(河南大學教授):中國古人的實用理性思維方式,中國古人對于做人的特別重視,中國古代社會的政治高度集中而經濟高度分散的特殊歷史背景等,使中國武術與中國傳統文化的關系非常緊密,使中國武術客觀成為幾乎中國文化全部內容的載體,客觀成為了中國文化整體的一個重要符號。正是因為此,很多外國人學習中國武術,除了是要滿足其掌握武術技法的需要以外,更多的是想通過練習中國武術來深入學習與深刻體驗整體的中國傳統文化。

中國武術精神,本來就是中國的民族精神,是中國民族精神在武術實踐中的落實。不蘊含中國民族精神的武術不能被稱為中國武術,所有的中國武術都必須也必然蘊含著積極的民族精神,因此,練習中國武術,體驗中國武術文化,本身就是一個培養中國民族精神的過程。

陸草:中國武術是中華民族的寶貴文化遺產之一,也是民族傳統文化在武技一道的體現。中國武術是民族智慧的結晶,其思想核心是儒家的中和養氣之說,同時又融合了道家的守靜致柔、釋家的禪定參悟等諸多理論,從而構成了一個博大精深的武學體系,成為世界上獨一無二的“武文化”。中國武術浸潤著民族的性格氣質,蘊含著中華民族對搏擊之道的獨特悟解。它既不同于那種張揚自我、崇尚剛猛的歐美拳擊,又不同于極具島國文化特色的日本空手道,也不同于帶有濃烈熱帶叢林氣息的泰拳。中國武術講究剛柔相濟,內外兼修,既有剛健雄美的外形,更有典雅深邃的內涵。中國武術不僅僅是搏擊術,更不是單純的拳腳運動,也不是力氣與技法的簡單結合,它飽含著哲理,深蘊著先哲們對生命和宇宙的參悟,以一種近乎完美的運動形式詮釋著古老的東方哲學思想,追求那種完美而和諧的人生境界。

佘志超:如果說,中國武術只是具有神奇的一面,那么中國武術還不足以為國人和外國人所稱道,更重要的是,中國武術在長期的發展中蘊含了中國傳統文化的營養。中國武術和中國傳統文化的融合,使中國武術不僅具有神奇的一面,而且提高了品質,具有了高層次的文化精神境界,這就是不少外國人把太極拳稱之為“哲學拳”的原因。

中國武術還具有審判價值和健身價值。特別是太極拳,講究凝神靜氣,身氣合一,中正安舒,從外形看動作柔和,但柔中寓剛,綿里藏針,外柔內剛,陰陽轉換,這不僅有外形美,而且有一種精神美,有很高的審美價值。看專家打太極拳,渾身上下都有和諧的美感。又如形意拳講究內三合外三合,全身動作渾如一個整體,有一種整體的美感。

武術的內外功,直接繼承了中國佛家和道家的修持方法,中國現代流行的氣功,許多流派都是從中國武術的內功中繼承的,對于健身有很重要的作用。

任重道遠多謀劃

--河南武術發展建議

中國武術是中華文化的品牌,中原武術是中國武術的品牌,是中原文化的重要方面。發展中原武術對發展河南文化事業與文化產業具有重要的意義。

喬鳳杰:世界的武術看中國,中國的武術看河南,河南的武術文化發展的好壞,對中國武術文化乃至整個中國文化的發展都會造成很大的影響。中國武術在中國文化中的特殊地位,河南武術在中國武術中的特殊地位,都對我們思考與謀劃河南的武術文化發展問題提出了很高的要求。

栗勝夫:縱觀我省武術發展狀況,還有不少問題需要引起重視。就全面而言,傳承落后于發展,流失速度快于傳承速度,武術整體在萎縮,尤其是一些有名的老拳師相繼離世,致使一些拳種青黃不接,后繼乏人。個別拳種已經到了失傳的狀況,千年遺產的消亡是民族文化的巨大損失。表面上看,失傳的是拳技之法,而實際損傷的則是我們民族的血脈。

為使我省武術呈良性發展態勢,我認為有必要采取如下措施:

(一)提高對傳統武術的保護意識。建議體育職能部門制訂武術挖掘整理與傳承工作方案。對我省武術家底進行大排查,對民間杰出武術家、優秀傳承人的功績要給予肯定和支持,幫助他們解決生活中的實際困難。

(二)設立武術博物館及專門研究機構。河南是武術大省,每兩年一屆的鄭州世界傳統武術節和焦作國際太極拳年會的成功舉辦為河南增添了不少光彩。對于兩個拳種的大型賽事活動,我們不能僅限于大會本身,要千方百計地利用這兩個國際大舞臺,把河南推向世界,讓河南武術走向全球。建議創建河南武術博物館,成立專門研究機構,設立武術資料庫、人才庫。發揮河南地域項目優勢,把河南發展成為國家乃至世界的武術中心。

(三)讓武術走進大、中、小學校。作為教育事業一部分的武術教育,需要重視四個層面的人才培養:一是高級武術人才(博士、碩士研究生)的培養。二是武術專業人才(本科生)的培養。三是民間武術人才培養。四是大、中、小學生的習武活動。廣大青少年是國家的未來,他們的成長需要健全的體魄和民族精神的哺育。把蘊含民族精神的武術納入到學校體育課堂之中,是培養和激發民族自尊心、自信心、自豪感的有效手段。

(四)堅持競技武術與傳統武術協調發展的路子。傳統武術與競技武術是并蒂蓮花,不可分割。二者并重、相互促進、不失平衡,應是我們今后堅定不移的發展方針。

(五)更新觀念、改革創新、與時俱進,使傳統武術為時代服務,為國策效力。傳統武術一貫重視武德教育,過去,各門派均訂有戒律訓條,但由于各自為政,內容不一,明顯帶有歷史胎記。一些理論觀點有待修正,今天,構筑適應新時代的“武術美德工程”,也是一件具有里程碑意義的創新工作。育人為本,德育為先,武術要發展,離不開美德的指導與培育。

(六)利用現代宣傳工具,積極穩妥地將河南武術文化推向世界。河南電視臺的《武林風》等就是有效傳播河南傳統文化的典型實例。時代不同了,“酒香不怕巷子深”的觀念已經不適合當今社會發展的需要。傳統武術要打破舊有的觀念模式,在保持武術本質特征的前提下,加大改革創新力度,利用現代媒體,經營更多更大的武術群體,為武術走向世界,加快河南的經濟騰飛發揮作用。

河南四大拳派簡說

天下功夫出少林

--專家評說之一

少林拳因源于少林寺而得名,在國外又稱少林功夫。其歷史悠久、內容豐富,在國際上它幾乎成了中國功夫的代名詞,是中華民族值得驕傲的文化品牌。

陸草:少林武術的淵源,只能是北方地區,特別是中原地區的民間武功。至遲在兩漢時期,中原地區的武功已發展到相當高水平,行氣導引之術也已積累了比較豐富的經驗。少林寺的和尚多數來自中原民間,有些人入寺之前就會武功,入寺之后又在僧眾之間相互切磋傳授。少林寺僧一向有兼收并蓄、善于學習的傳統,所以能夠廣泛吸收僧俗兩界的武功精華,不斷總結提高,并有所發展創造。

栗勝夫:在少林寺的歷史上,傳說有“十三和尚救唐王”的故事。其實,這是對歷史事件的一種夸張和美化。隋末唐初(公元620年),李世民率兵攻打盤踞洛陽的王世充,激烈的戰斗中,少林僧偷襲了王世充的后營,活捉了王世充的侄子王仁則,將其捆綁送至唐營。此舉,對唐軍是一個極大的鼓舞,對王世充軍隊是一個重大的打擊。不久,王世充投降,李世民軍隊獲勝。李世民登基以后,為了感謝少林僧的幫助,頻降璽書宣慰,特“封曇宗為大將軍,賜田四十頃,水碾一具”。自此,少林寺名聲大振,地位高升,貞觀以后,不少名僧甚至還被唐王邀請到皇室參政議政。習武之風更加興盛,“晝習經曲,夜練武略”的少林宗風代代相傳不止。這就是少林武僧助唐立功的事實真相。也是少林武術成名于世和持續發展的動力。

陸草:少林寺以武功名揚天下是在明清時期。明朝嘉靖年間,倭寇竄擾東南沿海,少林派武僧80余人在月空等人的率領下勇赴沙場,屢挫敵焰,先后有30余人為國捐軀。嘉靖四十年(1561年),抗倭名將俞大猷(福建晉江人,其武功學于泉州)途經少林寺,指點拳術和棍法。俞大猷在看過眾僧的表演以后,認為少林寺棍法傳久而訛,真訣皆失,乃從少林寺眾僧中選出宗擎、普從兩位少年僧人,讓他們隨軍南下,親自傳授武藝,歷時三年有余。普從不久去世,宗擎學得真訣,回寺廣傳僧眾。萬歷五年(1577年),俞大猷又在京師授給宗擎《劍經》(此為論棍之書,當時把棍稱為長劍,故稱《劍經》,而非論劍之書)。

在名家的指點下,又經過實戰的磨煉,少林棍術水平在明朝晚期有了明顯提高。萬歷四十四年(1616年),程宗猷著《少林棍法闡宗》一書,把少林棍法列為棍家“正傳”之一。其后,茅元儀在《武備志》中進一步提出“諸藝宗于棍,棍宗于少林”,第一次將少林棍術列為諸家棍法之首。至此,少林棍術已被公認為武術正宗。

少林棍術名揚四海之后,少林寺僧眾又致力于拳術的提高。明末時,“寺僧攻拳”,因少林拳術“猶未盛行海內,今專攻于拳者,欲使與棍同登彼岸也”。當時,少林寺僧洪記又從劉德長學得獨步天下的峨眉槍法。與此同時,不少文人感嘆國事日非,內憂外患,遂自覺習武,以圖報國,一時文人習武之風大盛。在武裝抗清失敗以后,一些志士仁人恥于剃發留辮當新朝臣民,紛紛遁跡山林,削發為僧。他們大多有較高的文化素養,有些人又有深厚的武術功底。在這樣的歷史背景下,民間的俗界武功與原有的少林武功再次交流融合,使少林武功日臻精湛。

入清以后,中原地區的習武之風依然盛行不衰。雍正五年(公元1727年),清廷曾下旨嚴禁民間習武,但少林寺僧眾依然暗中練武不輟。少林寺的反清民族意識曾引起清廷的注意,而少林武功則通過包括秘密會社在內的各種渠道廣泛外傳。以少林寺為代表的寺院武功在這一時期得到迅速發展,成為中國武術史上一個引人注目的現象。

明末清初之際,少林武術廣泛吸收了北方許多拳派的精華,同時也吸收了南方的棍術和槍術,在本寺武功的基礎上加以融合提煉,終于形成了內容廣博、技藝精湛的少林拳系,全面取得了武術正宗的崇高地位。試看有關少林武技的種種記載,絕大多數見于清人的筆記小說,便是一個佐證。同時,由于僧俗兩界武藝的頻繁交流,也由于少林武術的名氣越來越大,北方的不少拳派,或受到少林武功的影響,或托名少林以自重。這樣,少林拳系實際上就涵蓋了中國北方地區幾乎所有的武術門派,少林武術也成了中國北方地區武術的總稱。

近年來,少林武功的名氣如日中天,以“少林”冠名的各種武館遍布大河上下、大江南北。不久前,俄羅斯總統普京等專門到少林寺參觀,觀看少林拳。然而,物壯則老,盛極則衰,少林武功也自有它的隱憂所在。自我感覺始終良好,少林拳的隱憂也許就在這里吧?

陳氏太極潤中州

--專家評說之二

太極拳是中華武術苑中的奇葩,是民族智慧的結晶。它以剛柔并濟為特征,以強身健體、修心養性為主旨,已推廣到五大洲,成為上億民眾生活中的重要組成部分,也使中國武術步入了更高的文化境界。

栗勝夫:陳氏太極拳源于我省的溫縣陳家溝。是明末清初陳家溝陳氏家族第九世子孫陳王廷所創始,距今已有三百多年的歷史。陳氏太極拳是在吸取中華武術各派精華的基礎上,以《易經》陰陽之理和中醫經絡學說、導引吐納術等為基礎,所創編而成的一種新拳種--太極拳。由于太極拳的理論是以太極學說為基礎,發明者陳王廷是陳家溝的陳氏家族弟子,故名陳氏太極拳。陳氏太極拳問世之初,只在本家族內部傳承,后來,打破傳統家規,吸收外姓弟子入室習拳,其中楊氏太極拳始祖楊露禪就是習練陳氏太極拳的外姓第一人。自此以后,太極拳流行于世,又衍生出武氏太極拳、吳氏太極拳、孫氏太極拳、和氏太極拳等多種流派。

今年3月20日~22日,“中國民間文化之鄉專家組”專程到溫縣陳家溝進行了實地考察,通過專題匯報、觀看錄像、審查史料、古跡考查、專家論證,最后一致認為,溫縣陳家溝是中國太極拳的發源地。這一結論,將對陳氏太極拳未來的發展增添強勁動力。

陳沛菊(河南省武術運動管理中心高級教練、溫縣陳家溝陳氏第二十世傳人):陳王廷創編有太極拳五路、跑捶一路和刀、劍、槍、棍、大刀、锏等器械套路,并創造了獨具特色的雙人推手和雙人粘槍的技擊對練方法。陳氏家族世代習練太極拳,歷代名手輩出,如十四世的陳有本、陳長興,十五世的陳清萍、陳耕耘,十六世的陳鑫、十七世的陳椿元、陳子明,十八世的陳鴻烈、陳照奎等先輩,均武德高尚,武藝精湛,傳徒眾多,名聞中外。特別是十六世陳鑫(字品三),清末貢生,更是文武雙全,他闡發歷代積累的練拳經驗,用13年時間寫成《陳氏太極拳圖說》,以易理說拳理,完整地展現了太極拳的理論和技術體系,為后人從事理論研究和技術練習提供了重要的依據,從而成為太極拳發展史上一個醒目的里程碑,被奉為武學之圣典。

陸草:太極拳講求以靜制動,以柔克剛,以弱勝強,以慢勝快,以少勝多,以巧勝拙,最忌以拙力死拼濫打,最忌硬頂硬抗。這是一種蘊含著深奧哲理、充滿了智慧的拳種,它集中體現了中國人的處世之道,體現了中國人對人生、對宇宙的悟解,可謂中國傳統文化的一種特殊表現形態。直到目前為止,在中國的諸大拳系中,太極拳始終具有文化層次上的明顯優勢。研究太極拳的著作,不僅數量最多,而且有理論深度,在功法和技擊方面也較少保守性,顯得襟懷坦蕩,血肉豐滿,平易實在,不喜吹牛。文化優勢,大概就是太極拳的活力所在吧!

陳沛菊:太極拳在明末清初一經產生,就極大地豐富了中原文化,并在較短的時間里很快成為中原文化的核心內容,有力地鞏固了中原文化在中國文化的地位。太極拳以中國傳統文化理論為基礎而創編,致使太極拳的發展必然具有其獨特的文化特色。不僅如此,太極拳還對繁榮和豐富中國民族文化產生著巨大而深遠的影響。

太極拳源于河南,屬于世界,在河南人為之驕傲的同時,河南人深知,只有民族的才是世界的,所以,河南人正以博大的胸懷,將具有多元化功能的太極拳無私地奉獻給世界人民。

一招制勝萇家拳

--專家評說之三

萇家拳是萌發于中州腹地的又一著名拳種,它與少林拳、陳氏太極拳一起構成了中州武術的三大拳種。

韓雪:“萇家拳”又稱“萇門拳”,它是以發祥者的姓氏而命名的拳種。1930年以后,因萇家拳被整理出版,綜合其拳學理論和套路技術,統稱為“萇氏武技”。

萇家拳是由河南滎陽汜水人萇乃周所創。萇乃周(公元1742年~1783年),在扎實的理論和實踐功底的基礎上,博采眾長,將易理、醫理吸收融會于武技拳法之中,并經過反復研習,最后終于形成了以培養中氣為拳技學理主旨的、以二十四字拳為基本技術內容的風格獨特、自成體系的內功拳派--萇家拳,并著有專門論述武術技法與學理的《培養中氣論》和《武備參考》兩部著作。這就是后來經過武術學者徐震整理編輯的《萇氏武技書》。萇氏武技理論內容豐富,論理獨特,是最早的系統論述拳法為何進行內外兼修,以及如何進行“形氣合練”的拳學文獻。其內容已經構成了比較系統完整的、以內練精氣神為主體的拳學體系。萇氏武技講究自身“中氣”的培養,以便求得形神兼備、外強內壯的功效,進而達到健身、養生之目的。

萇家拳現存內容分為樁功功法和套路兩大類。萇氏武技樁功既是習練者初學之基本功法,又是專習內氣“文修內丹”的養生功法。樁功功法包括文修和武練兩種。目前,萇氏武技的套路包括:拳術、器械和對練三類。

以快打慢形意拳

--專家評說之四

形意六合拳,又叫心意拳、六合拳、形意拳,與武當、太極、八卦合稱內家四大拳派。

呂延芝(河南形意六合拳嫡親傳人,中國武術八段,河南省武術管理中心高級教練):古拳譜有岳飛始創心意六合拳之說。洛陽馬坡村人馬學禮是河南心意六合拳最具代表性的傳承人物。

形意六合拳拳理:六合即心與意合、意與氣合、氣與力合、手與足合、肘與膝合、肩與胯合。天人合一、物我同然。一動無不動、一合無不合。雞腿、龍身、熊背、虎抱頭、鷹捉、雷聲。五行相生相克,循環不息。河南心意六合拳雄渾質樸,動作簡練,狠毒迅猛,勢勢虎撲,把把鷹捉,恨天無把,恨地無環。起如蟄龍升天,落如劈雷擊地之氣勢。

陸草:在技擊原則上,形意拳主張先發制人,主動進攻,搶占中門,硬打硬進。然而,形意拳畢竟是內家拳,它的拳法理論依然與道家思想有關,與武當、太極、八卦諸拳種同出一源,而有異曲同工、殊途同歸之妙。

形意拳在中國武術理論上的最大貢獻,是提出了武學的三大境界,首次厘清了武術功力的層次差別,從而大大豐富了中國武術的理論寶庫。

責任編輯:M005文章來源:河南日報(2008-06-13)

下一條:姓氏文化:中華民族的血脈之根上一條:史前文化:中華文化之根

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區