-

沒有記錄!

醫學文化:中華傳統文化的精華

2013/10/21 16:36:41 點擊數: 【字體:大 中 小】

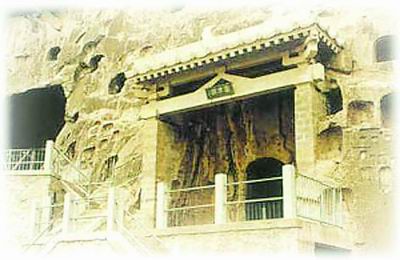

龍門石窟藥方洞

《黃帝內經》

《銅人腧穴針灸圖經》刻石

《千金要方》、《千金翼方》

南陽醫圣祠

徐光春書記在“中原文化與中原崛起”論述中指出,中原醫學文化以整體的治療思想,多角度觀察病理的方法,奇特的治療技術,和諧的用藥手段而著稱于世,是傳統文化中的精華與國粹。中醫藥文化起源于中原,中醫藥大師薈萃于中原,中醫藥文化發達于中原,中醫藥巨著誕生于中原。

關于醫學文化

醫學文化,是指為涉及保健與疾病的各種正規的人類學活動,包括從生物學和文化角度研究人類行為與保健、疾病標準之間的關系,生物現象、社會文化現象與健康之間的關系。

中醫文化,是指中醫學理論體系形成的文化社會背景以及蘊含的人文價值和文化特征。它是人類文化寶庫中一顆璀璨的明珠。中原醫學文化,以其整體的治療思想,多角度觀察病理的方法,奇特的治療技術,和諧的用藥手段而著稱于世,是傳統文化中的精華與國粹。中原醫學文化構成了中華中醫文化的基礎和主干。

中醫文化起于中原興于中原

有了人類,就有了醫藥的活動。中原地區是中華中醫文化的主要發祥地。早在伏羲、黃帝時期,就有了醫藥起源的美好傳說,中原成為中華中醫文化的源頭。從此,中醫藥文化形成于中原,中醫藥大師薈萃于中原,中醫藥文化發達于中原,中醫藥巨著誕生于中原。

王安邦(河南中醫學院教授):河南是中醫的源頭,是中醫文化的主要發祥地。人們在長期的采集生活中,逐漸發現了植物藥;在長期的漁獵生活中,逐漸發現了動物藥;在冶礦生產實踐中,逐漸發現了礦物藥。與此同時,又發明了針法、灸法和外治法等。在中原地區,有幾位傳說中的人物,留下了有關醫藥起源的美好傳說。如伏羲“制九針”,神農“嘗百草,制醫藥”、“以療民疾”,黃帝和大臣岐伯、雷公等討論醫藥理論問題。到夏商周三代,醫學理論已經萌芽,藥物學知識不斷豐富,治療方法已是豐富多彩。這為戰國以后醫學理論的形成打下了基礎。這些充分說明中醫的起源是在河南。

戰國秦漢三國時期,是中醫理論體系形成時期,其標志是《黃帝內經》、《傷寒雜病論》和《神農本草經》等醫學經典的相繼問世。《黃帝內經》大約是戰國秦漢時期,為后世中醫理論之源。《傷寒雜病論》系東漢南郡涅陽張仲景所著,該書的最大貢獻是確立了辨證論治原則,奠定了臨床診斷理論的基礎。《神農本草經》成書于東漢的洛陽,其主要貢獻是提出了中藥學理論。而這三部醫藥學著作主要是在中原完成的,可以說中華醫藥理論的形成是在中原。

南北朝至隋唐時期,中醫學得到了全面發展。唐代醫學大家孫思邈,曾長期在中原行醫,著有《千金要方》、《千金翼方》,集方劑之大成,對《黃帝內經》有大量征引和深入闡發。同時,他收錄了張仲景著作有關傷寒病癥的部分,從而使醫圣文化得以廣泛傳播。

宋金元時期,是我國醫學的發達興盛時期,其重心在中原。這一時期醫學發展興盛的重要原因之一,是醫政設施的進步和完善。北宋在都城開封,設立“翰林醫官院”、“太醫局”及其他保健或慈善機構,把醫藥行政與醫學教育分立起來。同時還設立“御藥院”、“尚藥局”、“醫藥惠民局”等專職藥政機構,這一傳統至今仍被沿用。“醫官院”的“針灸銅人”,成為世界針灸醫學發祥地的象征,在無言地向世人述說中原醫學文化的鼎盛與輝煌。

明清時期,由于全國經濟中心的南移,我國醫學在南方得到了突飛猛進的發展,但河南仍涌現出了眾多著名醫家。

郭德欣(河南中醫學院教授):宋代以前,河南一直是中國的經濟、政治、文化中心,中原大地名醫薈萃,是名醫最多,對醫藥學術發展貢獻最大的地區之一。據不完全統計,春秋戰國至明末,史傳中有籍可考的全國5700多位名醫中,河南就占912人之多。東漢時期南陽人張仲景,被后世尊為“醫圣”。南齊時河南陽翟(今禹州)人褚澄,進一步闡述了中醫基礎理論。隋唐之際,河南籍的醫家甑權(扶溝人)、孟詵(汝州人)、崔知悌(鄢陵人)、張文仲(洛陽人),在國內享有盛譽。宋金元時期,王懷隱、郭雍、王貺、張從正、滑壽等,對推動中醫學的發展起到了很大作用。尤其是河南民權人張從正為金元四大家之一,是中醫“攻下派”的代表;河南許昌人滑壽,其在經絡理論研究上的成就,對后世針灸學的發展產生了巨大的影響。明清時期,河南開封人李濂、固始人吳其浚、長葛人李守先、孟津的平樂郭氏等,以其獨特的理論貢獻,豐富了中醫藥文化寶庫。此外,還有大批長期在中原地區從事醫藥活動的大家,如戰國時期的神醫扁鵲,三國時期外科鼻祖華佗,南北朝時期的針灸家皇甫謐,唐代著名醫藥學家、藥王孫思邈等,都曾在河南行醫采藥,著書立說。

蔡永敏(河南省中醫藥研究院中醫藥信息研究所副所長):中原地區在歷史上還形成了獨特的藥文化。產于懷慶府(今焦作市轄區)的“四大懷藥”,即懷山藥、懷菊花、懷地黃、懷牛膝,距今已有3000多年的栽培歷史,在眾多的中草藥中,獨享有“華藥”的美譽。而由之產生、發展成懷藥文化、懷商文化。

百泉藥王廟會,成了我國著名的藥材集散地之一,故自古就有“不到百泉藥不全”之說。禹州作為中藥材集散地歷史悠久,也是我國歷史上著名的藥材集散地之一,素有“藥過禹州倍生香”之說。自清康熙年間相繼建成眾多會館,成為禹州藥業興旺發達的歷史見證。

洛陽龍門石窟的藥方洞,始建于北魏,唐代建成,歷時200余年,洞內刻有100多個藥方,涉及動物、植物、礦物等120多種藥材,可治療內、外、婦、兒、五官科多種疾病。這些藥方為中國現存最早的石刻藥方。洛陽藥方洞見證了中原醫學文化的源遠流長與博大精深。

中華醫藥文化的靈魂

中醫學文化是在中華文化母體滋養下發展成長的,從傳統文化這一母體文化中,源源不斷地汲取營養,積淀起深厚的文化內涵。中原中醫藥文化,是中華醫藥文化的根基和主體,是中華文化的重要組成部分。它以張仲景醫圣文化為代表,以其高尚的職業道德、科學的辨證論治思想、完整的理法方藥體系,成為中醫學的靈魂,對整個中醫藥文化的發展產生了極其重大而深遠的影響。

郭德欣:中原醫學閃耀著哲學思想的光輝,既是醫學的中醫,更是文化的中醫,是中國優秀傳統文化的結晶。從《黃帝內經》開始,中醫藥文化的哲理就十分明晰,陰陽學說、五行相生相克、整體宇宙觀等哲學思想基礎已經奠定。東漢末年,張仲景所著的《傷寒雜病論》,開創了辨證論治的先河。中原醫家所創造的理論價值時至今日仍放射出耀眼的光芒。其一,陰陽及平衡理論,明確提出了人體陰陽之氣的平衡是生命健康的基本條件,“陰勝則陽病,陽勝則陰病”,將中國古代哲學中的和諧思想發揮得淋漓盡致。其二,五行及臟腑、經絡理論的提出,豐富和完善了中國古代哲學中的整體觀念與聯系的觀念。其三,藏象及辨證理論,通過對人體外部現象的觀察,得知人體的健康狀況,體現了中國古代醫學對本質和現象問題的獨特理解。張仲景的辨證論治理論的提出,反映出對差異性問題和分析方法的獨特理解。此外,中醫治病包括無病養生和有病調理兩個方面,也是中國古代哲學中整體觀在醫療實踐中的具體體現。總之,中醫藥是中華民族的大智慧,是人類文明的一朵奇葩。

鄭啟仲(濮陽市中醫兒科研究所所長、主任醫師):中原醫學文化,有著顯著的人文思想的特征,這些也是中華中醫文化的特征。

第一、中國傳統的“天人合一”、“天人合德”的思想,直接或間接地影響著中醫文化的形成。如在張仲景《傷寒雜病論》中,儒家“孝仁”思想清晰可見。

第二,傳統倫理思想的價值取向等大量滲透于中醫學著作中。很多醫家在自己的醫學論著中,用大量篇幅闡發倫理學問題,探討醫生的行為規范、醫患之間的關系準則。

第三,中國崇古尊經的治學方式,對中醫論著的發展亦起了重大作用。自《內經》、《傷寒雜病論》問世以來,中醫界一直沿襲著崇古尊經的作風,這種以注解作為表達醫學思想的治學方式,使中醫學一脈相承,保持了中醫論著發展的連貫性和繼承性,從而形成了中醫論著的獨特體系。

蔡永敏:中原醫學文化以張仲景醫圣文化為代表,其高尚的職業道德、科學的辨證論治思想、完整的理法方藥體系,已成為中醫學的靈魂。歸納起來有以下幾點:第一,張仲景的醫德觀完全體現了中華民族以“仁愛”為核心的傳統美德,形成以“仁”為核心的職業道德。第二,以辨證論治為核心的診療方法,為中醫臨床醫療的通用模式,一直是中醫診療疾病所遵循的基本法則,一直指導著中醫的醫療實踐。第三,承前啟后的醫方文化。仲景所載方藥,被尊稱為“經方”、“祖劑”。時至今日,仍為廣大醫藥工作者所喜用。醫圣文化經過后人傳承發展,已成為蔚為壯觀的文化現象。對中國、對漢字文化圈,乃至世界的醫學、人文等均有較大的影響。

王琦(北京中醫藥大學教授、博士生導師):談到中原中醫藥文化不得不談《希氏內科學》,其出版后立即風靡全球,廣泛流傳,不能不稱其偉大。《傷寒雜病論》作為我國第一部理、法、方、藥比較完備的醫學專著,成為中醫臨床醫學的奠基之作,不僅是中華民族,也是世界人民的巨大財富。國人尊仲景為醫圣,奉《傷寒雜病論》為醫經,稱之為“活人書”,其影響早已跨越國度。唐代《傷寒雜病論》等先后傳入日本、朝鮮、越南等國,在日本尤為推崇備至,認為“傷寒論作為東洋醫學的祖典,實為治療萬病的規矩”,并形成了“漢方醫學”,成為今天日本醫學的重要組成部分。近年西歐一些國家對此學習研究亦相繼而起。英譯本《傷寒論》作者指出,其可與牛頓力學在物理學中的地位,歐幾里得原理在幾何學中的地位相媲美。可見其在人類科學發展中的價值與地位。而《傷寒雜病論》問世至今,各種研究數量之多,實為其他學說所不能比擬,堪稱人類醫學史上的奇跡,進而又形成“傷寒學”、“傷寒文化”。一些國外的醫家還專程到南陽拜謁醫圣祠,將此稱之為“歸宗”。由此可見中原醫學文化的魅力和影響。

在繼承創新中發展中醫文化

中原醫學文化以其獨特性根植于中華文化的土壤之中。要傳承醫學文化,發展中醫藥事業,就必須把握其本質特點,弘揚中華中醫藥文化的內涵,使中醫文化真正作為國粹不斷發揚光大。

田文敬(河南省民間文化保護搶救工作專家委員會委員、河南省中醫藥研究院中醫藥信息研究所所長):近來有人發起了“促使中醫中藥退出國家醫療體制”的網絡簽名活動,引發了社會關注。中醫藥是中華民族優秀傳統文化,是我國優秀民族文化中的瑰寶,其地位、作用及科學性不容置疑。

其一,中醫藥具有幾千年的歷史,形成了獨特的理論體系和臨床實踐經驗,為中華民族的繁衍和民族的發展做出了巨大貢獻,因而成為中國的國粹,并在世界范圍內得到豐富和發展。

其二,中醫作為中華文化中最具民族特色的文化,必須在保持民族特色的前提下,使之發揚光大。中醫藥文化理論來源于中國民族傳統文化,這種文化、這種傳統以及在這種文化背景之中所產生并形成的任何文化分支并不需要別的文化來推導、評判,更不能人為地去抹殺取消,中醫只能是在堅持自己特色中研究外來文化,并使之發揚光大。

鄭啟仲:由于西醫藥出現的醫源性疾病日益增多,化學藥品的毒副作用日益凸現,很多西方醫學家重新把目光投向自然療法,投向中醫藥,希望從中醫藥中找到解決的辦法。這說明西方學者在對自身文化進行反思,并將目光轉向東方。這說明中醫是有生命力的。

曼·波克特(著名漢學和醫學家、德國慕尼黑大學教授):中醫是一門成熟的科學。中醫是一種內容最豐富、最有條理、最有效的醫學科學。而西醫學的發展只有幾百年的歷史,大踏步發展只有幾十年。近一百年來,許多人固執地相信用西醫的方法可以發掘和提高中醫,這樣做的結果,使中醫受到的是教條式的輕視和文化摧殘。

韓新峰(河南省中醫管理局副局長):中醫藥文化包含的天人共適、人際和諧、和衷共濟,主張人與自然、人與社會的和諧統一,是我們當代構建和諧要求相符合。中華醫藥文化中的人類觀、自然觀、哲學思想、認知方法、辨治體系,還有唯物辨證的方法論、周密嚴謹的思維方式、和衷共濟的思想主張,以及生命科學、醫學原理、臨床實踐、方術技藝、醫藥器物,還有經過長期積累形成的特有倫理價值和人文關懷,還有隨同中華醫藥文化的人格化趨向而化生的大批名醫大家,如張仲景、李時珍、孫思邈、華佗、扁鵲等等。這些都是我們絕對不應該漠視的寶貴文化遺產,也正是我們應當向世人展示的寶貴財富。我們應該加以保護、挖掘、傳承與發展。

王旭東(南京中醫藥大學中醫藥文獻研究所所長):中醫藥著眼于整體、注重調節人體內部環境的治療理念有其卓越之處。但中醫研究現在必須走出兩個誤區:一是太“現代化”,用現代科學生硬地“解剖”中醫,在不理解中醫精神內核的情況下,片面地研究中醫的“零件”和“技術碎片”;二是盲目復古,認為多讀中醫古籍就能解決問題。

韓俊欽(河南省民間文化保護搶救工作專家委員會委員):正確處理繼承、創新、發展的關系。應把傳承醫學文化放到實施中醫藥文化強省這個大前提下去認識。繼承中醫文化,須保持特色,中醫藥事業才有根基、底氣。在此基礎上不斷創新,才能適應時代的變化與要求。一方面要認真繼承研究中醫藥核心理論的科學內涵。另一方面要勇于創新,不斷豐富和發展中醫藥理論與實踐,始終保持自身的生機與活力。要弘揚中醫藥文化,還需要重視中醫藥文化宣傳普及,使中醫藥文化走進尋常百姓家,使人們經受中醫藥文化的熏陶,進一步加深中醫藥文化在民眾中的文化認同感,強化中華民族精神的凝聚力。