-

沒有記錄!

萇家拳:一個民間拳派的10年堅守之路(2)

2013/12/30 17:32:40 點擊數: 【字體:大 中 小】

“固執”的萇家拳

“萇家拳從不向外賣弄,相反生怕被人知道。”萇家拳的弟子越來越少。

“萇家拳打起來可能不好看,但是真武術。”陳增智說。

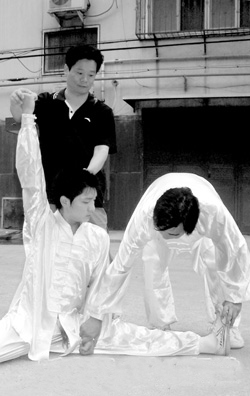

他花了十分鐘向記者解釋“萇氏劈手”的妙處:身子要跟著手動,這樣力度大,手臂也才能有效防住身體。劈手要下,這樣才能起到劈手的防身效果,同時就可以迅速朝上直打對方,萇家拳的精髓是“殺救一氣”。

陳增智說:他很痛恨有的門派為了追求姿勢優美,將動作改變得“高飄遠”,看起來舒展花哨,但卻不能護身換招,曲解了武術的真諦。“那是‘舞術’,不是武術”。

但是這位老人也不得不承認,堅守傳統的萇家拳已經被邊緣化。

每天凌晨4點,陳萬里準時起床,叫醒兒子在客廳里練拳。“在這住了10多年,鄰居甚至不知道我們每天習武。”陳萬里說。

深夜練拳是萇家拳的一個傳統,源于萇家拳祖師爺萇乃周“夜練以結其神志”“寧在靜處用功,不在人前賣弄”的祖訓。

而陳增智練腿的方式,也是每晚在家朝墻踢腿2000次。所有萇家拳傳人練拳都是在晚上自己的院子里。

“萇家拳從不向外賣弄,相反生怕被人知道。”根深蒂固的保守思想下,萇家拳傳人基本上和外界絕緣,也使這一門派的弟子越來越少。

在后新莊村,萇毅軍只有十多個徒弟,而且一年比一年少。但他依舊恪守祖宗嚴格的收徒原則:必須有萇家拳傳人引薦,還要前去弟子的家鄉走訪其人品,多方調查,方收為徒。

即使收為徒弟,數年內,萇家拳多數師父也不會輕傳真功夫。

萇毅軍說,萇家拳在傳承方面講究“三不傳”原則,即不得其時不傳,不得其地不傳,不得其人不傳。同時還有醉其酒,觀其性;告其事,觀其勇等規矩。

“萇家拳傳人至今仍恪守這些原則,寧肯失傳也不會妄傳他人。”他說。

陳萬卿認為,萇家拳歷代的保守風氣桎梏了自身發展。

他說,多年來,一些學者試圖了解一些萇家拳資料,均被萇家拳傳人拒絕。2004年,英國學者韋滿易為研究萇家拳來滎陽市,不僅沒能在萇家看到拳譜,甚至他去翻拍萇乃周畫像也曾被拒絕。

最后,韋滿易寫的英文版《萇氏武技》依舊是參考徐震的《萇氏武技全書》,沒有更多的介紹。

民間武術的衰落宿命?

陳硯藤覺得,萇家拳難學,而且,“也不知道學了以后能干什么?”

后新莊村,晚上10點多,村民的電視機里傳出超級女聲比賽時的歌聲。

“30年前,那曾是一種截然不同的景況。”萇毅軍說。

那時村里的練功房基本上都沒有落腳的地方,村民都聚集在一起,點著柴油燈,一個人還沒有表演完,另一個就開始登場。

“練拳看拳就是當時人們的主要娛樂方式。現在娛樂的方式多了,年輕人也不愿吃這個苦了。”他嘆息。

連陳增智和陳萬里的大師兄史振江也不再練拳了。

史振江是萇新法的大弟子,從10多歲起習拳。因癡迷練拳,他曾留下笑話,當時他在村里打鐵,一天剛燒旺爐火,他想起了拳里的一個套路,于是跑出去練習琢磨,等他練完回過神來,打鐵棚里的爐火都滅了。

但因多年癡迷練拳,史家一貧如洗,家里的房子是全村最破舊的。他對不再習武的理由只說了一句話:老了,不練了。

在后新莊就有孩子被家長花錢送到登封的武館學習少林拳、練散打。萇毅軍說:練散打可以參加比賽,拿金牌。

而學萇家拳沒有前途,只是個人喜好。

原來滎陽市還有一個武術協會,每年組織比賽,練拳的還有點積極性。現在由于經費緊張,比賽也好幾年沒搞了。

當地武術的主管部門是滎陽市教體局,主抓體育的副局長王萬軍名片上,僅印著“滎陽市象棋文化產業發展中心主任”。他解釋,當地把象棋文化產業作為重點發展的一項產業,而對于萇家拳,“政府基本上沒有管”。

河南省體育局武管中心主任助理陳沛菊說,傳統武術門派正在多元文化和競技武術等的沖擊下走向衰落。

像萇家拳這樣的民間拳派,習武者缺乏競技體育的國家激勵機制,更多只能是出于個人愛好或者家族傳承而在勉強堅持。

北京信息工程學院于志軍教授的《中國傳統武術史》記載,據上世紀30年代的一項調查,中國傳統拳種的套路有2000多種。到了上世紀80年代,全國挖掘出來的拳種套路只有280多種,其中一半以上只有名目而無傳人會練。

“能發獎,就有激勵,就有人去練。”陳沛菊說,為了保護傳統武術,河南在全國首家設立了傳統武術比賽,目前練習者較多的拳派如少林、太極、查拳都單獨設項了,目的就是為了保護。

但是,萇家拳因為練的人少,沒有成為單獨的項目。

每天天未亮,陳萬里都會喊23歲的兒子陳硯藤起床練拳,每天早晨一套拳練10遍。

兒子雖然獲得過1998年的滎陽市武術比賽冠軍,但陳萬里還是有幾分不滿意:現在的年輕人,缺乏我們那時候的精神。

陳硯藤覺得,萇家拳難學,而且,“也不知道學了以后能干什么?”喜歡玩拳腳的他,對美國的拳王爭霸賽感興趣,覺得很刺激。記者 歐陽洪亮【原標題:萇家拳從不向外賣弄 不好看但是真武術】