精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

- 1、史海探秘:大楚皇帝張邦昌埋在江西樂安

- 2、被出賣的黃樵松將軍

- 3、張從正酒酣露絕技

- 4、一紙“勸進文”逼死了阮籍

- 5、“硬脖子”縣令董宣斗公主的故事

- 6、范雎的遇與不遇

- 7、種世衡的妙計

- 8、“另類老師”邊韶

人神殊途 張擇端與汴河之女的故事

2012/5/8 14:51:59 點擊數: 【字體:大 中 小】

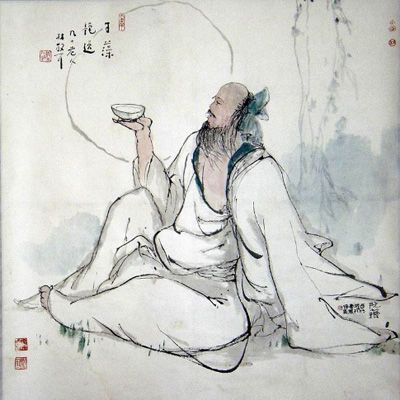

三教九流、五行八作,舞蹈詩《清明上河圖》讓張擇端沿河而走,生機勃勃地展開社會人生百態……“作為相約世博——舞蹈春之季”系列的壓軸作品,7月9日、10日,香港舞蹈團將在上海大劇院上演的舞蹈詩《清明上河圖》令靜態的千年國寶級畫卷“活”起來,800多年前繁華的汴京盛景將在觀眾眼前舞動起來。有評論將演出譽為“國寶級的舞蹈詩”。昨天,演出方在上海大劇院的

畫卷中背包袱的人?

就是張擇端?

中國人欣賞手卷的方法,是將畫卷平放桌上,由右至左展開觀賞后隨即卷起,所以每一段都像一幅獨立的構圖,每一段都給觀賞者一些開卷的驚喜。為了給這些散落的鏡頭找一個焦點,編導梁國城和腳本曾柱昭必須以一個主角統領全劇。

“張擇端在《清明上河圖》長卷上畫了800多人,會不會在其中找到他的影子呢?”曾柱昭問自己,打開畫卷至卷末,在趙太丞家的左鄰,有一富家大宅,大門洞開,有一個背包袱的人,右手拿著禮物盒,在門前張望,背向觀眾,似在問訊,又好像在等待宅內的人出來相見。“我相信如果張擇端在畫卷內出現,他必定是這個背包袱的異鄉人。”于是,曾柱昭和梁國城設計了一個背包袱的人在舞劇中出現——他們想象著張擇端是從千里外的故鄉來到汴京,失意之時流寓于京城汴河……

“此外,我們依隨東晉大畫家顧愷之繪畫《洛神賦圖卷》的傳統,塑造了汴河之女的角色。她的身份游離于漁家女與汴河仙子之間,與張擇端若即若離。”曾柱昭說。劇中,汴河之女為貧農向上天禱告,至于男女主角的心理狀態,她就如同川端康成《伊豆的舞女》的淡淡哀愁與無奈。“張擇端知道眼前的繁華光景、美人如玉,都不能長久,他有日終要回鄉別去。而汴河之女亦知道人神殊途,從相遇的一剎那開始,就注定要走向別離。”

劇終時,畫家站在虹橋上,忽然間變得白發蒼蒼,大筆一揮,繪制《清明上河圖》畫卷。一夜白頭,大有漢代古詩“思君令人老,歲月忽已晚”的情懷。而整場戲,也可能是一個落魄書生的一場繁華夢。

舞蹈演員百戲雜耍

再現非遺

以形取神,該舞作廣納世代相傳中原舞蹈文化,如《隋堤煙柳》中,女子腳踏“寸子鞋”,舞者三彎身體的動律仿如迎風擺柳楚楚可憐,點出宋代女子纏足風尚,昨天記者提前領略了個中片段,女主角的寸子鞋的鞋底僅有3厘米長,而鞋跟極高,真是苦了演員。據了解,劇種還有《春郊趕驢》的段落要讓演員們重拾民間舞蹈“跑驢”,再現畫卷中進城送炭的毛驢商隊;《社火百戲》則融入戲曲中的“走鞭趟馬”等呈現京城中歌伎賣藝、百戲雜耍紛陳的熱鬧場面。還有劃旱船、漁燈、追魚、走矮人等,均是留存民間千載的非物質文化傳統。

據曾柱昭介紹,另一場《夜夜笙歌》中只見舞伎頭頂梔子燈而舞。梔子燈,其實是宋代紅燈區的標志,在畫卷中段最大一間酒樓《孫羊正店》前門兩柱上,就掛上梔子燈籠表示內有侍女陪酒。

值得一提的是,整部作品投資并不大,呈現出的是清新淡雅的藝術氣質,而很少看到炫技的表演。編導梁國城強調“淡處理”,他表示,“中國文化非常高雅,畫卷便呈現出古樸、雅致的特點,我們不過遵照歷史的特點,做到簡樸古雅,返璞歸真方能展現當代美學的韻味。”【原標題:張擇端與汴河之女 人神殊途】

來源: 東方早報

責任編輯:佚名文章來源:本站原創

相關信息

精彩展示

沒有記錄!

評論區