-

沒有記錄!

啟封、儀邑與繁臺、吹臺

2013/10/31 17:52:42 點擊數: 【字體:大 中 小】

儀邑城與啟封城

現在有一種觀點認為,儀邑城與啟封城的建城時間相差不多,將啟封建城的歷史當作當今開封城的建城歷史差別也不大。其實,兩者是有很大差別的。從春秋時期兩城的名稱來看,朱仙鎮的古城叫啟封,而當今開封城位置上所建的城叫儀邑;從當時的地理位置上來看,啟封城建在大湖蓬澤以南,而儀邑城卻建在大湖蓬澤以北,兩者相差20多公里,彼此隔湖相望;從兩城的歸屬來看,啟封城歸當時的鄭國管轄,而儀邑城卻歸衛國管轄,兩地不屬于一個諸侯國,各有其主;從城市的建設規模來看,啟封城在當時是個比一般國都還長100丈的大城,而儀邑城僅僅是衛國初期的一個二流甚至是三流的小城,兩者規模不在一個等級之上;更重要的是從建城的時間來看,啟封城至多建于東周初期的鄭莊公時期,大約在公元前743年以后,而儀邑城卻至少建于西周初期的周公旦平定“三監叛亂”時期,大約在公元前1023年左右,兩者相差有280年。我們一般所說的“儀邑是衛國東南邊境上的一個小城”,顯然沒有考慮這個時間差,從西周周公旦時期的儀邑到東周鄭莊公時期的儀邑歷經約280年之久,其建城規模似乎不應該停留在一個時間段上。

因此,如果說開封城的名字是從啟封建城時開始出現,還是比較符合歷史客觀情況的,但如果說當今開封城的建城時間從啟封城建城時間算起,那就有點移花接木之嫌了。這是兩個互相不能代替的問題,模糊不得。弄清這個問題,有助于我們客觀、真實地對待當今開封城建歷史的延續問題,也是對我們自己歷史文化的基本尊重。

按照這個思路來追溯,當今的開封城在西周或東周中期(約在公元前1023~前360年之間)以前叫儀邑;東周中后期(約在公元前360~前221年之間)叫大梁;秦漢時期(約在公元前221~581年之間)叫新里或浚儀;隋唐時期(約在公元581~907年之間)開始叫汴州;公元712年開封縣治移置汴州城內,與浚儀縣同城,開封城時叫浚儀時叫開封,后來開封的名稱就基本上延續了下來。也就是從那時起,開封之名與當今開封城才真正實現了名地相符,兩相合一。

盡管目前人們對當今開封城的建城時間問題有不少新的說法,正在積極地探討之中,但大家對“儀邑城是當今開封城目前可以考察到的最早所在地和使用名稱”卻沒有太大的爭議。因此,我們有資料和理由認為:當今開封城建城時間與衛國建立的時間相近,也就是西周時期的公元前1023年左右。

儀邑與繁臺——吹臺

在當時的儀邑東南部,有一個面積不小的高地,附近住著很多殷商遺民,他們是源自殷商時期氏族之一的繁(Pó音婆)氏。這些繁氏殷商遺民是周公旦留給衛康叔管轄,衛康叔又賜給大夫儀的順民,還是一直生活在儀邑本地,未當“殷頑”西遷的原始殷商居民我們現在不得而知。但我們可以知道的是,至少從這時起,這些繁氏殷商遺民就開始居住在了這塊高地上了,而且以后還產生了一個叫做“繁臺”(也曾被叫“婆臺城”)的地名。據有關姓氏專家考證,繁、儀不僅是開封,而且也是中國的兩個古老姓氏。這兩個姓氏之所以能夠產生和發展,一則源于殷商,二則同衛國有著深厚的歷史文化淵源。他們對以后儀邑的發展曾經起到過非常重要的作用。

繁氏殷商遺民之所以居住在繁臺高地,與儀邑一帶的地貌有著密切的關系。春秋前后,儀邑城的北邊緊臨著浚水(古水名,今已湮沒);繁臺的東南部緊臨著大湖蓬澤;繁臺的北部“有牧澤,中出蘭蒲,方一十五里,俗謂之蒲關澤。”(《水經注》)當時還有忌澤湖(后與逢澤合垅)及不少沼澤地帶,地勢低洼,水多易澇。除去繁臺地勢較高外,在繁臺西北方向還有夷山、土梓山、爪兒隅頭山等,其位置分別在現在的鐵塔、土街、大梁門內一帶。儀邑城附近的所謂“臺”和“山”,說白了就是幾個比一般地平面高出幾十米的土崗子而已。由于繁臺附近地勢較高,不易受洪水侵襲,是居住和生活的好地方,很自然就成了殷商遺民繁氏在儀邑一帶居住較為集中的場所,也因此成了儀邑重點管理的地帶之一。

戰國時期,諸侯國都城的周長一般不過900丈,而一般城邑周圍超過300丈就會被諸侯看作是國家的禍害。所以,當時有個不成文的死規定:國公封邑時,大的城邑周長不得超過國都1/3,中等的城邑周長不超過1/5,小的城邑周長不超過1/9。當初,儀邑不過是衛國的一個小城,城邑的周長按上述規則應該不會超過百丈。從已知繁臺的面積來看,它的面積不亞于衛國的一個小邑。我們不妨來個大膽的設想,就是將繁臺看作是西周儀邑建城之前殷商子民所建立起來的“繁臺城”,也不是完全沒有可能的。

有人認為繁臺產生的歷史是在晉國師曠吹臺或漢代梁園建筑之后,竊以為這種說法恐怕還缺乏有力的證據和說服力。南朝梁人顧野王(公元519~581年)撰《輿地記》:“繁臺,本漢梁王鼓吹臺。梁太祖(朱溫,公元852年~912年)嘗閱武于此……后有繁氏居其側,又號繁臺。”其后,宋人吳處厚(公元1053年任進士)在《青箱雜記》中也跟著認為:“天清寺繁臺,本梁王鼓吹臺。梁高祖常閱武于此,改為講武臺。其后繁氏居其側,里人乃呼為繁臺。”不僅如此,吳處厚還進一步發揮說,這“則繁臺之名始”。可是,宋代王安石(公元1042年進士)在《梁王吹臺》詩中卻說“繁臺繁姓人,埋滅為蒿蓬。”說明至少在五代梁高祖閱武時,繁姓人就在繁臺消失了。這又與宋人吳處厚的梁高祖閱武“其后繁氏居其側,里人乃呼為繁臺”相矛盾了。

讓人慶幸的是,北魏地理學家酈道元(公元470年~527年)在《水經注》為我們提供了吹臺在西晉(公元265~316年)時,就已經稱呼“婆(繁)臺城”的記載:“梁王增筑以為吹臺,城隍夷滅,略存故跡。今層臺孤立于牧澤之右矣,其臺方一百許步,晉世喪亂,乞活憑居,削墮故基,遂成二層。上基猶方四五十步,高一丈馀,世謂之乞活臺,又謂之婆(繁)臺城。”這為我們證實了兩個問題,一是吹臺與繁臺在同一個地方,稱呼可以互相代用,屬于一地多名;二是至少在公元265年~316年西晉時繁臺就存在了,而不是宋人吳處厚所說的公元852年~912年梁高祖閱武“其后繁氏居其側,里人乃呼為繁臺,則繁臺之名始。”

我們似乎可以這樣理解:宋人吳處厚所說梁高祖閱武“其后繁氏居其側”中的“其后”,只是時間的泛指,而不是“梁高祖閱武”的具體時間所指;“繁臺之名始”恐怕是一種分析和推測,他自己也坦承“繁氏亦不詳,臺既以繁名,意必有顯者,而地理書皆不載”。就是說,吳處厚也不清楚繁氏和繁臺的最早歷史,自然也不知道“繁氏居其側”是本來就存在的歷史,只是后來才有了繁臺之名的記載,還是真的到了后梁高祖朱溫“閱武”之后才有繁氏居住,當地人這時才稱其繁臺之名的。他甚至懷疑,“臺既以繁名,意必有顯者”,就是說,叫繁臺之名肯定有明顯的含意。看來王安石“繁臺繁姓人,埋滅為蒿蓬”的詩歌,才是當時的實際情況。

據《宋東京考》記載:“……吹臺、繁臺,卷中所引各書,皆謂一臺而數名。乃于繁臺則并入吹臺。”證明了繁臺與吹臺的確實為一體,一臺多名,同時存在,不過后來繁臺并入了吹臺而已。

《水經注》證實,西晉之前繁臺上有“城隍”,但已“夷滅”。據說城隍是冥界的地方官,職權相當于陽界的市長。凡有城池者,就建有城隍廟,它跟城市相關并隨城市的發展而發展。這又告訴我們,西晉之前不僅繁臺是人工建筑,而且還確實存在著一個“婆(繁)臺城”。我們不妨假設,繁臺形成于吹臺之前,只是到了晉國時期樂圣師曠有了名氣,后人便在繁臺東部建起了吹臺,吹臺的聲譽才開始高過了繁臺;再后來繁臺的西部建成了天清寺,院墻高筑,人為地與吹臺分成了兩處,才導致它們各自孤獨而立、東西相望的局面出現。

有朋友為了說明此事的真實性,告訴我說:“繁塔與吹臺的建筑是在一條東西中軸線上,這足以表明當初開發建設時,兩者之間是有歷史聯系的。”如果真如此,繁塔—吹臺的聯合開發等于是恢復了歷史的本來面目,這又一次應驗了《三國演義》中“合久必分,分久必合”的至理名言,是一件值得欣慰與慶幸的和美之事。

開封城墻

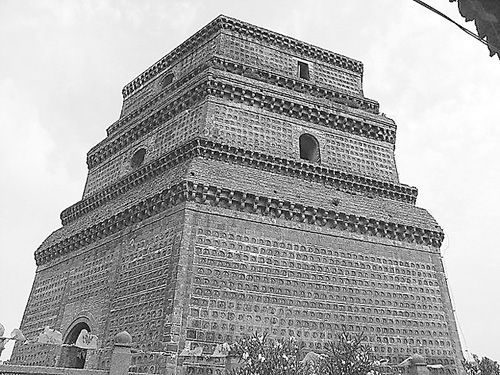

繁塔

吹臺