精彩推薦

專題推薦

-

沒(méi)有記錄!

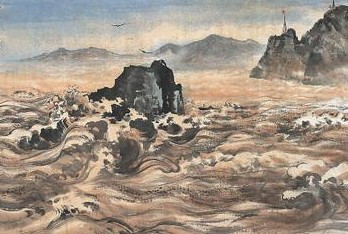

中流砥柱

2013/9/24 17:05:40 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

【釋義】:用來(lái)比喻在動(dòng)蕩艱難環(huán)境中巍然不動(dòng),能起支柱作用的力量。

【典故出處】《晏子春秋·內(nèi)篇諫下》:“吾嘗從君濟(jì)于河,黿銜左驂,以入砥柱之中流。”

中流砥柱位于三門峽大壩下方的激流之中。相傳,大禹治水時(shí),用神斧將攔截黃河的大山劈開,留下三門、六峰。三門即鬼門、神門、人門,故曰三門峽。六峰為鬼門島、神門島、人門島、張公島、梳妝臺(tái)及砥柱島。冬天水淺的時(shí)候,砥柱露出水面兩丈多;洪水季節(jié),砥柱只露出一個(gè)尖頂,看上去好像馬上就被洪水吞沒(méi),驚險(xiǎn)萬(wàn)分。千百年來(lái),無(wú)論狂風(fēng)暴雨的侵襲,還是驚濤駭浪的沖刷,砥柱一直力挽狂瀾,巍然屹立于黃河之中,如怒獅雄踞,剛強(qiáng)無(wú)畏,自古被喻為中華民族精神的象征。公元638年,唐太宗李世民觀砥柱,寫下“仰臨砥柱,北望龍門,茫茫禹跡,浩浩長(zhǎng)春”詩(shī)句,命大臣魏征勒于砥柱之陰。著名書法家柳公權(quán)也為它寫了一首長(zhǎng)詩(shī),砥柱島上鐫刻了前四句“禹鑿鋒铓石,巍峨直至今,孤峰浮水面,一柱釘波心。”。

責(zé)任編輯:C006文章來(lái)源:印象河南網(wǎng)

相關(guān)信息

- ·王城崗,一把破解大禹治水時(shí)代的金鑰匙

- ·尋找大禹治水的印跡

- ·大禹借斧劈龍門

- ·大禹娶妻的故事

- ·易經(jīng)雜說(shuō):《洛書》與大禹治水

- ·大禹民間故事之“河伯授圖”

- ·萬(wàn)世流芳的治水英雄:大禹

- ·說(shuō)不盡的大禹

- ·“大禹治水”,不再是神話傳說(shuō)

- ·有關(guān)大禹治水的歷史傳說(shuō)

- ·大禹治水的歷史傳說(shuō)

- ·大禹神話傳說(shuō)

- ·遂公盨記載著大禹治水傳說(shuō)

- ·大禹山上的治水傳說(shuō)

- ·大禹治水的故事

- ·大禹“發(fā)明”了筷子

- ·大禹治水與嵩山的故事

- ·大禹治水崇高山

- ·大禹鎮(zhèn)海虎頭峰的傳說(shuō)

精彩展示

沒(méi)有記錄!

評(píng)論區(qū)

友情鏈接

商都網(wǎng)

中國(guó)網(wǎng)河南頻道

印象河南網(wǎng)

新華網(wǎng)河南頻道

河南豫劇網(wǎng)

河南省書畫網(wǎng)

中國(guó)越調(diào)網(wǎng)

中國(guó)古曲網(wǎng)

博雅特產(chǎn)網(wǎng)

福客網(wǎng)

中國(guó)戲劇網(wǎng)

中國(guó)土特產(chǎn)網(wǎng)

河南自駕旅游網(wǎng)

中華姓氏網(wǎng)

中國(guó)旅游網(wǎng)

中國(guó)傳統(tǒng)文化藝術(shù)網(wǎng)

族譜錄

文化遺產(chǎn)網(wǎng)

梨園網(wǎng)

河洛大鼓網(wǎng)

剪紙皮影迷網(wǎng)