精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

王玉泉創制了方笙

2014/7/8 18:20:03 點擊數: 【字體:大 中 小】

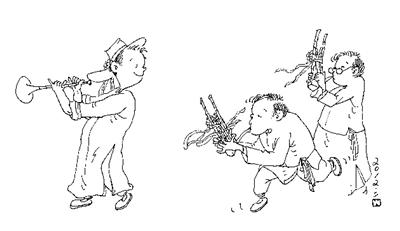

這是20世紀初年的事兒。開封縣八里灣有位王姓吹奏世家,代表人物叫王玉泉。他自幼隨父學吹嗩吶,多得真傳。嗩吶、笙、悶子、把段,樣樣精通。他練就一身吹奏絕技,聲名享譽中原地區,方圓百里,誰家有紅白喜事兒,都來請王玉泉演奏嗩吶。當時嗩吶演奏時只有打擊樂伴奏,音樂性不強,顯得十分單調。王玉泉生性聰慧,他看到寺廟中做佛事時有種樂器叫圓笙,吹出的聲音柔和圓潤、委婉動聽。他便將圓笙引進嗩吶的伴奏樂器中,果然,嗩吶與圓笙結合,奏出的樂曲十分和諧,從此,圓笙就成了嗩吶的伴奏樂器。

然而,通過實踐,圓笙的缺陷逐漸顯露出來。一是吹奏者捧圓笙吹奏時,笙斗圓滑很難拿穩;二是演奏者右手執笙,左手指捂管眼,指法不靈活,演奏起來十分笨拙,達不到好的音樂效果。王玉泉勤奮好學,善于琢磨。他想,如果雙手捧笙,一切問題不就迎刃而解了嗎?于是,他將圓笙的笙斗改為方型。方形有拐角,雙手都可捧住,雙手都能捂管眼,這樣演奏起來就十分方便了。

經過多次研制,1915年方笙終于問世。它不僅是嗩吶的伴奏樂器,還豐富了河南地方戲的伴奏樂器。它的音色,正適合河南地方戲高亢激越的音樂風格,成了河南豫劇、曲劇、越調必不可少的伴奏樂器。從此,方笙立足中原,走向了全國。

開封縣方笙保持著傳統手工技藝,它選料講究,常用材料有檀木、柏木、紫竹、響桐、五音石等。方笙制作工序嚴格、工藝精細,經過改革后,它音域寬廣、音色優美、音質和諧。

第二代傳人劉運德,獨得師傅王玉泉的真傳。他緊跟時代,善于鉆研,為適應現代藝術的演奏,突出方笙特色,他在每個音柱的音窗上加一個擴音管,使音質更加渾厚、音量更大、音色更美,大大加強了方笙的音韻特色。

方笙的出現,彌補了圓笙的不足,它演奏靈活、音域寬廣,并能吹奏出和聲,成了嗩吶及河南地方戲不可或缺的伴奏樂器,為河南民間音樂的傳承和發展,起到了積極作用。

(方笙被評為市級非物質文化遺產)

然而,通過實踐,圓笙的缺陷逐漸顯露出來。一是吹奏者捧圓笙吹奏時,笙斗圓滑很難拿穩;二是演奏者右手執笙,左手指捂管眼,指法不靈活,演奏起來十分笨拙,達不到好的音樂效果。王玉泉勤奮好學,善于琢磨。他想,如果雙手捧笙,一切問題不就迎刃而解了嗎?于是,他將圓笙的笙斗改為方型。方形有拐角,雙手都可捧住,雙手都能捂管眼,這樣演奏起來就十分方便了。

經過多次研制,1915年方笙終于問世。它不僅是嗩吶的伴奏樂器,還豐富了河南地方戲的伴奏樂器。它的音色,正適合河南地方戲高亢激越的音樂風格,成了河南豫劇、曲劇、越調必不可少的伴奏樂器。從此,方笙立足中原,走向了全國。

開封縣方笙保持著傳統手工技藝,它選料講究,常用材料有檀木、柏木、紫竹、響桐、五音石等。方笙制作工序嚴格、工藝精細,經過改革后,它音域寬廣、音色優美、音質和諧。

第二代傳人劉運德,獨得師傅王玉泉的真傳。他緊跟時代,善于鉆研,為適應現代藝術的演奏,突出方笙特色,他在每個音柱的音窗上加一個擴音管,使音質更加渾厚、音量更大、音色更美,大大加強了方笙的音韻特色。

方笙的出現,彌補了圓笙的不足,它演奏靈活、音域寬廣,并能吹奏出和聲,成了嗩吶及河南地方戲不可或缺的伴奏樂器,為河南民間音樂的傳承和發展,起到了積極作用。

(方笙被評為市級非物質文化遺產)

責任編輯:C009文章來源:開封網-汴梁晚報(2012-11-10 )

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區