精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

穿越古典與現代的文化記憶 之八十一 王公莊繪畫藝術等:何時上嫁 何以上嫁(中)

2014/7/9 18:03:36 點擊數: 【字體:大 中 小】

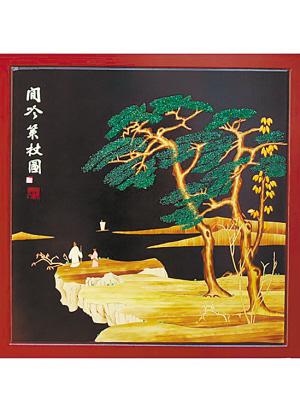

金麥草畫

刻瓷藝術

【閱讀提示】

藝術與文化,如同父親與男人,是一個人的兩種角色,兩種責任,兩種擔當,兩種使命。

文化可以不夠藝術,但藝術一定要夠文化。如同好男人可以不做父親,但好父親一定是好男人。

藝術的東西,往往是大浪淘沙后的真金子,是經時間和社會嚴格檢驗后的真藝術。與偽藝術的不同,就在于“偽”的再繁榮、再盛大,也不過煙花表演的視覺盛宴,瞬間的炫目過后,唯有一地的殘紙碎屑,似跌落的嘆息,又似空無的哀怨。

真的藝術,一世一代,或者是幾世幾代,在時間的夾縫中艱難蝶變,在社會的熔爐中完美涅槃,一路的歷程,所有相關的信息:創始、創造、參與、環境、技藝、轉型、提升、繼承、革新,等等,這一切就都成了積淀深厚的文化。如同釀酒,十年、二十年,甚至百年、幾百年,漫長而又寂寥的時間,不是讓一款酒漸漸趨于腐朽,而是無限增加了它的光榮和價值。

真的藝術如酒,越歷久,越閃光,越精華,也就越文化。真藝術的文化光環,有形的,無形的,都那么真實,那么可挖掘,那么觸動人,影響人,感召人。而那些上升到“非遺”層次的藝術,無疑都是真藝術,自然也都更彰顯出文化的厚度,文化的影響力,文化的軟實力。

這一切,正是當下藝術文化化、品牌化的先決要素。是藝術的,就是文化的;是文化的,就是品牌的。打造屬于藝術的文化品牌,這是文化中國時代的藝術使命、藝術方向,也是文化擔當、品牌推動。

今天的商丘,以王公莊繪畫藝術為頭雁的藝術類非遺,已凸顯雁陣效應。無論是復制還是創新,引領就是借鑒,借鑒就有啟迪,而啟迪的力量往往是無窮盡的。如同智慧的鐮刀,收割美名,也收獲重利。

金麥草畫:一種變廢為寶的創意

藝術家說,在無用和有用之間,就產生了藝術。在有用和無用之間,就是去掉無用的,留下有用的。

這是一個提倡低碳和環保的時代,誰在低碳和環保上做文章,巧創意,誰就更易于打動人心,打開市場,贏得意想不到的成功。

麥草畫是一種很古老的宮廷手工工藝,據說始于隋唐,和剪紙、布貼一樣,同屬剪貼藝術。一幅麥草畫,從原材料到成畫,往往要經過熏、蒸、漂、刮、推、燙以及剪、刻、編、繪等十幾道工序,制作中遵照麥秸稈本身的光澤、紋彩和質感,根據需要剪裁和粘貼出人物、花鳥、動物等,色澤鮮明,造型逼真,深受當時文人墨士、王公貴族喜愛。這種古老手工藝曾一度失傳,后經專家和民間藝人精心研究,重放異彩。

商丘柘城金麥草畫藝術源于唐代,已有1200余年的歷史。申報市級“非遺”的金麥草畫傳承人畫家張公民,通過精心研究和挖掘,將其打造成高端藝術品。他創作的人物、山水、花鳥、仿名人書畫等多種題材的作品,贏得了國內外藝術界很高的評價,被譽為中華瑰寶、民間一絕、藝術珍品。

2007年9月,柘城金麥草畫在首屆中原國際文化產業博覽會上榮獲金獎。其作畫的材料也是小麥秸稈,顏色全部用烙鐵燙出來,無任何染色,金子般的顏色,搭以深淺不一的色彩過渡,極富有立體感、層次感,既古樸自然,又典雅大方;既富麗堂皇,又靈秀端莊;既古香古色,又金碧輝煌。因其能保持千年質地不老化、不褪色,不但具有很高的藝術價值,同時還具有很高的欣賞和收藏價值。

目前,柘城金麥草畫作為一種收藏、裝飾、饋贈佳品,已獲得工藝美術界和社會的高度認可,產品在北京、上海、廣州、香港、臺灣等地很暢銷,且遠銷美國、英國等地,取得了較好的經濟效益。2007年,柘城金麥草畫入選商丘市級優秀非物質文化遺產名產錄。

有一種創意叫變廢為寶,這類“寶”一準是低碳的寵兒,環保的驕傲。顯然,柘城金麥草畫就是這樣一類“寶”。是低碳的寵兒,也一定是時代的寵兒;是環保的驕傲,也一定是市場的驕傲。是寵兒,是驕傲,怎能沒有廣闊的錦繡愿景呢?但若像王公莊那樣闖出一片天,除了文化創意,它還需要什么呢?

刻瓷藝術:一種刀尖上的工夫

“瓷賴畫而顯,畫依瓷而傳,觸有手感,觀有筆墨”,這就是刻瓷藝術。燒瓷原本已是藝術,刻瓷是在瓷器上的藝術再創造,可謂一種點染在藝術之上的刀尖藝術。

刻瓷藝術,源于秦漢。魏晉時出現了在瓷器上鏨刻底款的方法。明末清初時,刻瓷開始在藝人和書畫家中流行。乾隆后期,宮廷中成立了“工藝學堂”,學堂設立“鐫瓷科”,專門培養刻瓷人才。清末幾經戰亂,宮廷里的刻瓷藝人流落民間,漸漸被歷史淹沒,逐漸失傳。解放后起,一些民間家藝術家深入挖掘,讓這門古老藝術再現青春。虞城人申世德就是其中之一。

申世德少年學畫,功底深厚,他從1975年開始挖掘、學習、發揚刻瓷藝術,于1987年攻克技術難關,使這一“非遺”得到了再生和發展。

申世德刻瓷藝術,就是在素瓷上,用一種特別的工具,像鉆石刀等,刻上中國的書法、繪畫、詩詞以及西洋畫等。刻瓷的主要用料是瓷盤,瓷盤的選料十分考究,多以色彩晶亮、均勻,質地細膩無雜質的白色瓷盤為主選。

刻瓷藝術是一種特別的藝術,是巧用陶瓷造型與釉面特長,通過錘擊刀鑿的變幻,表現線條筆墨和情趣神韻。由于是在已燒成的瓷面上直接刻畫,不能修改及涂抹,所以刻瓷特別考驗藝人的刀尖工夫、書畫才能,以及過硬的心理素質,尤其在力量把握、刀具磨制、雕刻角度上,更應技藝純熟,恰到火候,否則一刀失準,“全盤皆輸”。

申世德經過多年摸索,已經有了自己的一套刻法。他把這些刻法分為了三大類,陰刻法、陽刻法以及陰陽結合的刻法。陰刻就是把線條刻成陰面,刻成凹槽,然后著色。陽刻就是把線條、畫面以外的部分刻下去,把需要造型的東西留出來,這是陽刻。陰陽結合刻法就是兩者結合起來,需要陰刻的陽刻,需要陽刻的陰刻。

刻瓷藝術隨著社會的發展,出現了鉆石刻線刀、尖刻刀和扁刻刀等刻瓷工具。而不同的運刀方向、力度又可形成許多刀法,各種刀法靈活運用、組合變化,有著極強的表達能力。刀跡的錯落、深淺、疏密,可使作品形成剛勁、柔美等不同風格。其虛實、頓挫,又能表現物象的輕逸、厚重等感覺。申世德在幾十年的刻瓷人生中發明了不少刻瓷工具,并且總結出了自己的工具使用方法。

一種是鐫刻法。鐫刻是一種傳統的刻法,是過去做石碑刻碑文的一種刻法,申世德將它衍變過來,就是用錘敲打著鋼銼來刻。鐫刻法刻出來的有一些金石趣味,雕琢痕跡,比較明顯。另一種是鉆刻法,又稱筆刻法,雕刻刀是一把鉆石刀,刀尖使用一種天然鉆石,刻出來的線條細而傳神。

申世德刻瓷藝術有它自己獨有的顏料。經多年摸索,申世德研究出一種專用顏料,既不褪色,又不掉色,能15%滲進去,令色澤保持更持久。

每一項藝術品都有自己的特點,那么刻瓷也不例外。申世德刻瓷藝術的特點就是它既有雕琢的金石趣味,又見繪畫的深遠意境。有人稱它是在陶瓷上的刺繡。如申世德用鐫刻法刻出來的牡丹,就像刺繡的針法一樣,一點點鑿在瓷面上,使畫面無比細膩,無比真實。

申世德刻瓷能刻各種立盤、色袖盤、花瓶、瓷板、瓷片等十幾個品種,而且能刻出人物、靜物、花鳥、蟲魚、走獸、風景、書法等眾多題材。近年來,申世德以刻瓷為載體,創作了很多以商丘文化為題材的刻瓷作品,如花木蘭系列、張巡系列、商丘起源玄鳥生商、相思樹故事等。部分刻瓷作品以較高的藝術欣賞價值和收藏價值遠銷日本、美國、法國、意大利、菲律賓等國家和地區。

申世德刻瓷藝術,以其內涵豐富,兼蓄畫面的藝術美、雕刻的立體造型美、材質的自然肌理美和工藝的裝飾美,更凸顯實用性、藝術性和欣賞性。當下書畫與紫砂,兩大極其貴族、高雅的文化藝術正在尋求最為完美的滲透和融合。刻瓷因其較高的藝術和收藏價值,與它們更易于找到切點。

經氏木雕與黃氏梅花篆字:當藝術綻放為優秀“非遺”

睢縣經氏木雕遠近聞名,主要原料為本地盛產的楊木,刀法純熟流暢,造型古樸大方,具有很高的藝術和收藏價值。

經氏木雕歷代不缺雕刻能手。傳承人經太振在繼承祖傳木雕技術的基礎上,經過30多年的勤學苦練,技藝日漸成熟。2007年5月至7月,在商丘、鄭州召開的藝術博覽會上,其參展的作品《八仙過海》《龍鳳舞中原》《揚蹄駛千里》《丹鳳朝陽》《鵬程萬里》等深受參觀者關注和好評。2008年4月,中國旅游交易會上,他的木雕作品被評為商丘市參展優秀旅游產品。同年,他創作的一幅《龍飛鳳舞迎奧運》,為北京奧運獻上了一份表達了商丘藝術和商丘人熱情的珍貴厚禮。

梅花篆字是我國古代流傳的一種藝術瑰寶。相傳為畫圣吳道子的杰作,他把漢字書法藝術與梅花繪畫藝術有機地結合在一起,使之近看是花,遠看是字,花中有字,字里藏花,妙不可言,美不勝收。

睢縣黃氏梅花篆字,據傳始于唐代。唐李世民時皇宮御璽被盜,留書“梅大俠”三個梅花篆字。皇帝傳旨四處捉拿,因抓不到真兇,但凡會寫梅花篆字者格殺勿論。其時,會寫梅花篆字的黃氏遠祖為避禍隱匿襄邑鄉下。為世代傳承,族規每代只傳長子一人。且故意把梅花樹的遒勁枝干改變為纖柔的藤蔓,把梅花改為蝴蝶花,以避殺身之禍。有據可查的是從清朝中葉至今,計傳五世,近200年的歷史。2007年,黃氏梅花篆字傳人黃紹長,在梅蘭竹菊全國書畫大賽中創作的梅花篆字作品榮獲金獎。

經氏木雕與黃氏梅花篆字,同是綻放在睢縣文化厚土上的藝術奇葩。當藝術綻放為優秀“非遺”,如同車到山前,船到橋頭,路已在腳下,無限風光就在前頭。自然,“上嫁”的資質也會愈前行愈耀眼。

責任編輯:C009文章來源:商丘網—京九晚報(2013-07-04)

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區