精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

沈丘青三彩

2014/7/10 14:00:26 點擊數: 【字體:大 中 小】

只因半年前的那次遇見,我們惦記上了鮮為人知的沈丘青三彩……

2012年9月金秋,河南第六屆民間工藝美術博覽會在鄭州綠博園隆重舉行。河南省及周邊各省市的民間工藝美術大師們,紛紛推出自己最得意的作品參展。各種巧奪天工之作,吸引參觀者不時駐足圍觀。在眾多展位中,有一個展位受到了幾乎所有人的青睞,甚至使得與之毗鄰久負盛名的唐三彩展位也顯得有些冷清。劉滿倉副省長觀看之后,也對其極感興趣,嘖嘖稱贊其,“潛力很大,有開發價值”、“東西不錯,只是缺少宣傳”。

它,就是來自周口沈丘縣的青三彩。

沈丘有個青三彩

沈丘青三彩,因釉色以青釉為主,黃、紅釉為輔,故名“青三彩”。又因其刻畫圖案使用的剔花工藝,也被稱為“沈丘剔花彩陶”。

沈丘青三彩的發源地位于現今沈丘縣石槽鄉龔寨村,這里也是青三彩歷史上著名的“龔寨窯”所在地。青三彩脫胎于秦漢時期的綠青釉,演變于隋唐,延續于宋元,興盛于明清,迄今已有2200多年的歷史。據《沈丘縣志》記載,沈丘青三彩產品,曾經通過沙潁河銷往全國各地。(沙潁河,淮河的最大支流,曾經是淮河內河航運的重要組成部分。作者注。)

關于青三彩,還有一個與帝王有關的故事。傳說唐高祖李淵曾夜宿于沈丘附近的一座寺廟,夢到了一個高大的幡臺,臺上放置一只紅白綠三色陶罐。醒來后他立即征召周遭工匠制作夢中的陶罐。但因當時窯匠技藝所限,三天三夜只燒出了黃、白兩種釉色,卻無法呈現出李淵滿意的綠色。

正當大家一籌莫展之際,一位銅匠恰好經過此地。由于連日多雨,銅匠被迫滯留于此。一日,其隨身攜帶的銅粉被一陣風吹進了窯里,沒想到,這些銅粉竟然改變了陶罐的釉色,李淵朝思暮想的三色陶器終于誕生了。至今,銅粉仍然是青三彩重要的色料之一。

沈丘青三彩問世伊始,便得到了各類民間工藝美術的共同滋養。剪紙、皮影、木版年畫等等,都是它的生命力之源。其題材除了常見的花、鳥、蟲、魚之外,還吸收了傳統戲曲中的藝術元素。這使得青三彩在我國陶藝制品中,別具一格,自成一派。

懷著對青三彩的美好印象,記者一行來到了沈丘,見到了把青三彩帶到博覽會上的沈丘青三彩陶業有限公司總經理兼董事長,也是青三彩第四代傳承人的胡金貴。

為什么青三彩會起源于沈丘龔寨村呢?據胡金貴介紹說,沈丘縣石槽鄉龔寨村位于沙河南岸,地勢平坦,土地肥沃。隋唐時期龔寨窯采用的陶土是取自當地的膠泥,窯工又稱之為“黃河淤”,即黃河泛濫后沉積下來的黃色粘土。黃膠泥又有大、小膠泥之分,黃河泛濫之前的粘土稱為小膠泥,其性硬,只能做盆、盤、盞等造型簡單的陶器;黃河泛濫以后波及的地方,沉積的粘土稱為大膠泥,其性軟,可塑性較強,可制作造型較為復雜的陶器。

另外,沙潁河發源于嵩山東麓,其西不足百里,便是唐三彩三大產地之一的鞏縣。水運又一直是古代運輸特別是陶瓷運輸的重要方式,由此可以大膽推斷,沈丘青三彩工藝很有可能是因沙潁河之便直接或間接受到了唐代三彩工藝的影響。

在隨后的走訪中,這一說法也得到了其他老藝人的支持。

據胡金貴介紹,其實青三彩就是陶制品上施以紅黃綠三種顏色。其中紅色和黃色是泥土燒出的色彩,而綠色則是窯變的色彩。沈丘青三彩,從選土、篩土、濾土,到揉泥、潤泥、制坯、成型、刻畫、燒制、窯變、上釉、出彩大概有20多道工序,制作過程相當復雜。

首先是選好土,青三彩制作主要選用膠泥土和黑土兩種,經過徹底粉碎后再用篩子篩選。經過篩選的土再進行一次水濾,工藝流程非常講究。

而青三彩的燒制過程則更為繁瑣,黑土燒制出來時是褐紅色的,膠泥土燒制出來是黃白色的,燒制時用青石點化。經窯變,青石變成了綠色。在燒制時先是除潮,然后素燒,溫度一般在攝氏700至800度,成品為磚紅色的刻畫陶,這也是青三彩的雛形。工匠們將所要的圖案描繪在刻畫陶上,并雕刻剔花,形成二次燒制的毛坯。接下來就是釉燒了。工匠們將涂以釉料的刻畫陶放入陶制的匣缽內,逐漸加大溫度,達到攝氏1000至1050度。

經過兩天兩夜的二次燒制,紅底白花間有青綠色窯變的沈丘青三彩就呈現在世人面前了。沈丘青三彩融入了農民敦厚樸實的性格和大拙大巧的審美意趣,反映出中國民間藝術崇尚自然、追求和諧的審美趨向。

胡金貴介紹說,沈丘青三彩從古至今大體經歷了4個時期:

初始期是從原始社會到秦漢時期。嚴格地說,那時的陶器不能稱為彩陶,而只能叫做素燒陶。由于缺乏生產工具,先民們只能用勤勞的雙手揉泥作料,盤泥造型,用柴草低溫燒制出沒有釉彩的素燒陶。用泥條盤筑而成的陶器上,自然形成的條紋便成為那一時期獨具美感的裝飾紋樣。

剔花期出現在隋唐五代時期。那時,陶器生產已經開始使用陶輪,借助雙腳的力量使陶輪勻速轉動,置泥于輪上,雙手巧妙施力,拉出造型千變萬化的陶胎;晾干后,涂白泥于胎面,再晾至半干,以鐵簽或竹簽刻畫花鳥魚蟲于其上,再施鉛土諸釉,晾干并置于窯內,柴火燒三四天,即得晶瑩三色彩陶。其刻畫多為自然界之花鳥,又因其壇罐頸部或底部均刻有以花為主題的二方連續圖案,故稱之為剔花陶;陶胎窯燒后呈赭紅色,配飾翠綠和土黃釉色,自然形成三彩釉,二者合一即為三彩刻花陶。在沈丘曾發現唐初刻花青三彩陶片、青三彩香爐等。

刻畫期是在宋元明清時期。從第二時期開始經過數百年的實踐,陶器藝人們逐漸豐富了彩陶的刻畫題材。清道光年間,文人畫家王仲(也是沈丘青三彩有據可查的第一代大師)參與設計,他的花鳥畫功力深厚,為花鳥類圖案平添了幾分文人氣息,諸多傳統戲劇的場景也在這時被藝人們“搬”上了陶壇,成為傳世之作;在表現技法上,運用了剔、刻、刮等手法,使畫面色彩更加豐富,刻劃主題更加鮮明。這一時期的彩陶裝飾技法一直延續至今。其裝飾技法主要表現在兩點,一是刻劃工具的特殊性。以刀、針代筆,剔、刻、刮并舉,使畫面產生黑、白、灰藝術效果。彩陶沈丘剔花的裝飾藝術特色既有傳統木版年畫的線刻表現形式,又吸收了本地剪紙線面結合的特點,藝人們信手刻畫,毫無雕鑿之匠氣。

第四個時期是從民國至今。民國初年基本保持清末的水平,建國后龔寨村還有七座窯在生產工藝彩陶。“文革時期”則主要生產罐子、燭臺等生活日用陶瓷。實行家庭聯產承包責任制后陸續停燒。如今只有極少藝人還燒制燭臺、鹽罐等日常生活用品。

在走訪中,許多上了歲數的人還能回憶起當初青三彩興盛的時候,淮河流域的百姓嫁娶時盛行女方必陪嫁一件青三彩器物的習俗。那些陪嫁品上刻有牡丹、梅花喜鵲、蓮花鯉魚等內容。牡丹象征著富貴、梅花喜鵲寓意喜上眉梢、蓮花鯉魚則有連年有余之意。這些題材,無一不來自百姓對美好生活的向往。

然而,1956年以后,水利部門興修水利時,在沙潁河上共修建了逍遙、黃土橋、周口、沈丘、阜陽、潁上等6座攔河閘。由于當時對水資源的綜合利用認識不足及財力所限,除阜陽閘配有100噸級簡易船閘外,其余均未配建過船設施,原本通航的沙潁河航道被截成幾段,以致沙潁河河南段航道基本斷航。沒有了良好的運輸渠道,青三彩銷路不暢,自此沒落下來,不禁令人扼腕。

河南省群眾藝術館研究員、河南民間工藝美術專家倪寶誠說,在沒有看到沈丘青三彩之前,他完全沒有想到,在河南還有這樣美麗、古樸的陶藝制品。過去說起河南的陶制品,大家談的都是泥玩具和唐三彩。如今,沈丘青三彩的出現填補了河南陶藝發展史的一處空白。它古樸的線條和色彩,展現了豫南淮河流域百姓的審美情趣,其圖案更是表達了廣大百姓崇尚真善美、祈盼生活吉祥如意的美好愿望。

破除陳規的傳承

說起青三彩,有一位老人是不能不提的。他就是胡金貴的師傅王學之。遺憾的是,王學之老人已經去世了。

回想起當初拜入老師門下的過程,胡金貴感慨不已。據他介紹,開始提出拜師學習青三彩制作技藝的時候,王學之老人無論如何都不肯答應。因為王家有祖訓,青三彩制作這門王家獨有的手藝傳男不傳女,更不傳外姓人。如果家族子弟想學習的話,只讓他們觀看制作過程,然后靠自己的悟性去進行仿制。只有制作出來的青三彩至少有七成相似時,才能證明自己有一定“天分”,這時祖輩才開始給予指點。難得的是,胡金貴也是一個“癡”人。在幾次被拒之門外后,他依然執著地上門求教。幾次三番,頗有古時楊時“程門立雪”的勁頭。看到胡金貴的執著和誠懇,再想到這門手藝日后難免有失傳的危險,王學之老人終于下定決心打破成規,收胡金貴做了關門弟子。

“雖然師傅他老人家已經不在了,但是我已經把當時他做青三彩時的場景都用攝像機記錄了下來,以方便隨時學習。另外,我還把當時拜師時的場面錄了像,作為對師傅永遠的紀念。”胡金貴有些動情地說,“師傅對我要求非常嚴格,每一道工序幾乎都是手把手地教給我。我唯一的心愿就是讓師傅的技藝永遠流傳下去,同時創作出更多更好更實用的作品,讓所有人都知道沈丘還有個青三彩。”

青三彩的孿生兄弟

說起沈丘青三彩,有一個陶藝品種也是不得不提的,那就是安徽界首的界首彩陶。沈丘與界首接壤,分別位于沙潁河的上下游。在沈丘還沒有整理恢復青三彩工藝時,界首就把界首彩陶燒制技藝申報了國家級非物質文化遺產。大略看來,兩地的陶藝頗有相似之處。這與沙潁河自古以來的內河航運是分不開的。大凡民間工藝,基本都是沿交通干線傳播。早年內河航運的發達,使沙潁河畔兩地出現類似的民間工藝也是可以理解的。

經過記者的進一步采訪求證,發現兩地的陶藝制品在青釉的發色方式上,還是頗有一些不同之處的。界首彩陶制品的青色,是氧化銅原料發色。工匠們將需要體現青色的部位涂上含有氧化銅的釉料,入爐燒制后,即出現青綠色。而沈丘青三彩則不同。青三彩的青色發色,基本屬于靠天吃飯、拼人品的窯變。工匠們將含銅的釉料普遍施于陶器之上,燒制出來的青色完全靠運氣。離窯爐中心較近的陶器發色偏重,較遠的則有可能不見點翠。一爐下來,窯變發色滿足要求的成品并不多。

沈丘恢復青三彩工藝之初,就有人提出要和界首爭個短長:希望能夠將沈丘青三彩列入國家級非物質文化遺產,將界首彩陶剔除出去。一時間,鬧得沸沸揚揚。其實就記者看來,兩者既然系一母同胞,又何苦做此鬩墻之爭。安徽界首能夠成功申請國家級非物質文化遺產,恰恰說明河南在這方面有不足之處。正是對民間工藝美術,特別是對那些當下還不具備產業化能力的品種重視程度不夠,才使界首得以后來居上。

不過據胡金貴介紹,如今沈丘青三彩一方面在積極準備向國家申報非物質文化遺產,另一方面也派出學員到界首去交流,學習他們產業化的寶貴經驗。相應的,界首的幾位非物質文化遺產傳承人,也紛紛來到沈丘,參觀舊窯址,訪問老窯工,表達出強烈的認同感。有的老藝人在沈丘之行結束后,激動地說:“找了這么多年,終于找到根了。”

胡金貴的大理想

據負責開發和挖掘青三彩的沈丘縣文聯主席介紹,為了讓人們更直觀地了解沈丘青三彩,讓青三彩重現當年的輝煌,沈丘縣高度重視這一稀有工藝的發掘和保護工作。經過多方努力,目前已有一座青三彩窯、20多名專業工匠,從2011年開始已先后燒出了8批青三彩作品,一批比一批成熟。下一步,沈丘縣擬在中華槐園東側建設占地30多畝的“青三彩苑”,集燒制、展覽、研發等于一體,把散落在民間各個時期具有代表性的作品征集起來,集中展示。同時建立青三彩傳承人培訓基地,聘請“龔寨窯”的老窯工為老師,招收50名左右的年輕人作為學徒,以老帶新,讓年輕人成為未來的技術骨干。

目前,隨著全國各地都在大力發展旅游業,需要大規模地修復、重建古建筑,因此對仿古建筑陶瓷類構件的需求量很大,特別是屋脊的龍頭、獸首的裝飾物需求量大,但是仿古建筑構件是名窯不生產,小窯又生產不了的。因此,胡金貴正在開發研制青三彩系列的古建筑構件和歷史名人雕像,希望可以推動青三彩更快走上復興之路。

“我有一個理想,總有一天,我要讓世界認識我們沈丘的青三彩。”胡金貴雄心勃勃。

2012年9月金秋,河南第六屆民間工藝美術博覽會在鄭州綠博園隆重舉行。河南省及周邊各省市的民間工藝美術大師們,紛紛推出自己最得意的作品參展。各種巧奪天工之作,吸引參觀者不時駐足圍觀。在眾多展位中,有一個展位受到了幾乎所有人的青睞,甚至使得與之毗鄰久負盛名的唐三彩展位也顯得有些冷清。劉滿倉副省長觀看之后,也對其極感興趣,嘖嘖稱贊其,“潛力很大,有開發價值”、“東西不錯,只是缺少宣傳”。

它,就是來自周口沈丘縣的青三彩。

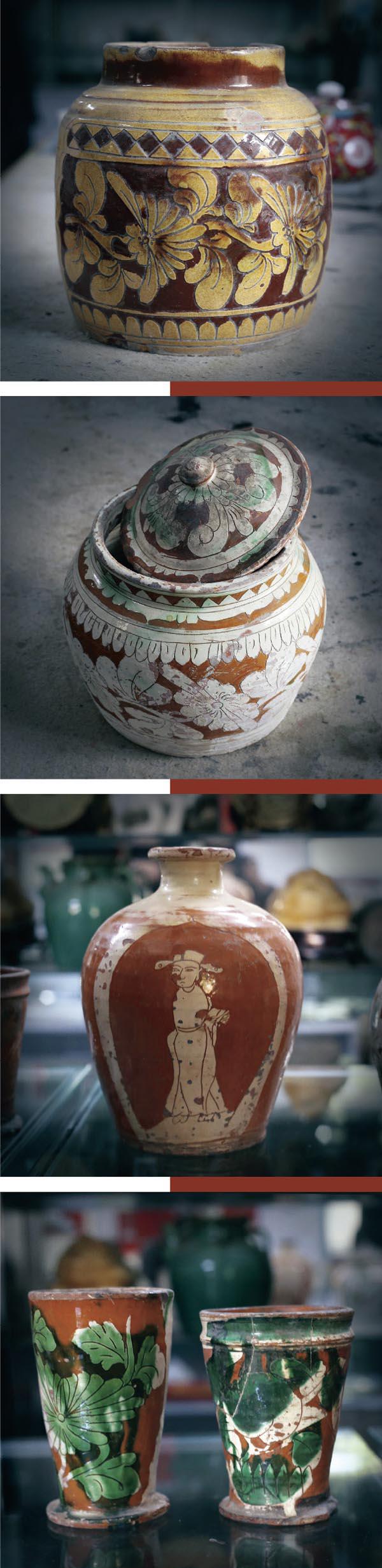

在沙潁河流域出土的青三彩陶罐

沈丘有個青三彩

沈丘青三彩,因釉色以青釉為主,黃、紅釉為輔,故名“青三彩”。又因其刻畫圖案使用的剔花工藝,也被稱為“沈丘剔花彩陶”。

沈丘青三彩的發源地位于現今沈丘縣石槽鄉龔寨村,這里也是青三彩歷史上著名的“龔寨窯”所在地。青三彩脫胎于秦漢時期的綠青釉,演變于隋唐,延續于宋元,興盛于明清,迄今已有2200多年的歷史。據《沈丘縣志》記載,沈丘青三彩產品,曾經通過沙潁河銷往全國各地。(沙潁河,淮河的最大支流,曾經是淮河內河航運的重要組成部分。作者注。)

關于青三彩,還有一個與帝王有關的故事。傳說唐高祖李淵曾夜宿于沈丘附近的一座寺廟,夢到了一個高大的幡臺,臺上放置一只紅白綠三色陶罐。醒來后他立即征召周遭工匠制作夢中的陶罐。但因當時窯匠技藝所限,三天三夜只燒出了黃、白兩種釉色,卻無法呈現出李淵滿意的綠色。

正當大家一籌莫展之際,一位銅匠恰好經過此地。由于連日多雨,銅匠被迫滯留于此。一日,其隨身攜帶的銅粉被一陣風吹進了窯里,沒想到,這些銅粉竟然改變了陶罐的釉色,李淵朝思暮想的三色陶器終于誕生了。至今,銅粉仍然是青三彩重要的色料之一。

沈丘青三彩問世伊始,便得到了各類民間工藝美術的共同滋養。剪紙、皮影、木版年畫等等,都是它的生命力之源。其題材除了常見的花、鳥、蟲、魚之外,還吸收了傳統戲曲中的藝術元素。這使得青三彩在我國陶藝制品中,別具一格,自成一派。

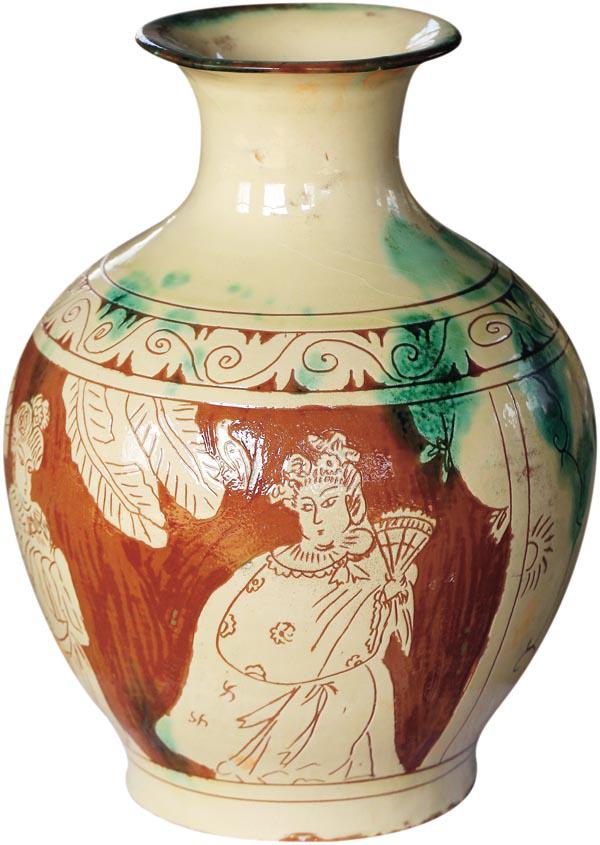

沈丘青三彩胡金貴作品

陶罐所繪圖案反映了當年嫁娶的景象

揭開神秘面紗懷著對青三彩的美好印象,記者一行來到了沈丘,見到了把青三彩帶到博覽會上的沈丘青三彩陶業有限公司總經理兼董事長,也是青三彩第四代傳承人的胡金貴。

為什么青三彩會起源于沈丘龔寨村呢?據胡金貴介紹說,沈丘縣石槽鄉龔寨村位于沙河南岸,地勢平坦,土地肥沃。隋唐時期龔寨窯采用的陶土是取自當地的膠泥,窯工又稱之為“黃河淤”,即黃河泛濫后沉積下來的黃色粘土。黃膠泥又有大、小膠泥之分,黃河泛濫之前的粘土稱為小膠泥,其性硬,只能做盆、盤、盞等造型簡單的陶器;黃河泛濫以后波及的地方,沉積的粘土稱為大膠泥,其性軟,可塑性較強,可制作造型較為復雜的陶器。

另外,沙潁河發源于嵩山東麓,其西不足百里,便是唐三彩三大產地之一的鞏縣。水運又一直是古代運輸特別是陶瓷運輸的重要方式,由此可以大膽推斷,沈丘青三彩工藝很有可能是因沙潁河之便直接或間接受到了唐代三彩工藝的影響。

在隨后的走訪中,這一說法也得到了其他老藝人的支持。

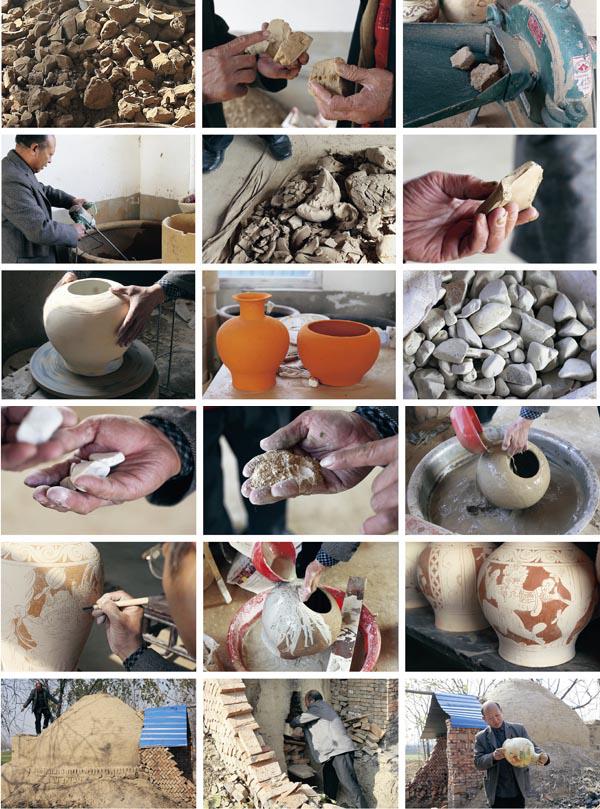

據胡金貴介紹,其實青三彩就是陶制品上施以紅黃綠三種顏色。其中紅色和黃色是泥土燒出的色彩,而綠色則是窯變的色彩。沈丘青三彩,從選土、篩土、濾土,到揉泥、潤泥、制坯、成型、刻畫、燒制、窯變、上釉、出彩大概有20多道工序,制作過程相當復雜。

首先是選好土,青三彩制作主要選用膠泥土和黑土兩種,經過徹底粉碎后再用篩子篩選。經過篩選的土再進行一次水濾,工藝流程非常講究。

而青三彩的燒制過程則更為繁瑣,黑土燒制出來時是褐紅色的,膠泥土燒制出來是黃白色的,燒制時用青石點化。經窯變,青石變成了綠色。在燒制時先是除潮,然后素燒,溫度一般在攝氏700至800度,成品為磚紅色的刻畫陶,這也是青三彩的雛形。工匠們將所要的圖案描繪在刻畫陶上,并雕刻剔花,形成二次燒制的毛坯。接下來就是釉燒了。工匠們將涂以釉料的刻畫陶放入陶制的匣缽內,逐漸加大溫度,達到攝氏1000至1050度。

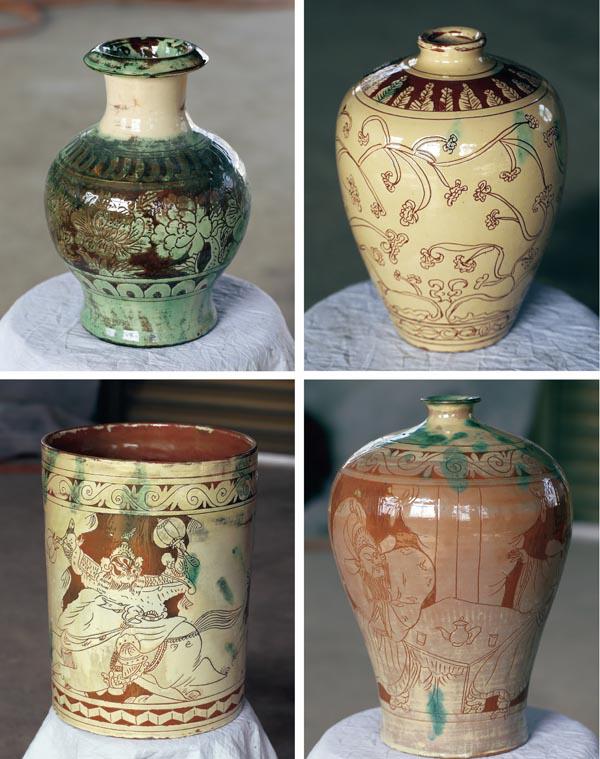

經過兩天兩夜的二次燒制,紅底白花間有青綠色窯變的沈丘青三彩就呈現在世人面前了。沈丘青三彩融入了農民敦厚樸實的性格和大拙大巧的審美意趣,反映出中國民間藝術崇尚自然、追求和諧的審美趨向。

青三彩的圖案表達了百姓對美好生活的祈盼

制作青三彩的工序繁雜

青三彩的前世今生胡金貴介紹說,沈丘青三彩從古至今大體經歷了4個時期:

初始期是從原始社會到秦漢時期。嚴格地說,那時的陶器不能稱為彩陶,而只能叫做素燒陶。由于缺乏生產工具,先民們只能用勤勞的雙手揉泥作料,盤泥造型,用柴草低溫燒制出沒有釉彩的素燒陶。用泥條盤筑而成的陶器上,自然形成的條紋便成為那一時期獨具美感的裝飾紋樣。

剔花期出現在隋唐五代時期。那時,陶器生產已經開始使用陶輪,借助雙腳的力量使陶輪勻速轉動,置泥于輪上,雙手巧妙施力,拉出造型千變萬化的陶胎;晾干后,涂白泥于胎面,再晾至半干,以鐵簽或竹簽刻畫花鳥魚蟲于其上,再施鉛土諸釉,晾干并置于窯內,柴火燒三四天,即得晶瑩三色彩陶。其刻畫多為自然界之花鳥,又因其壇罐頸部或底部均刻有以花為主題的二方連續圖案,故稱之為剔花陶;陶胎窯燒后呈赭紅色,配飾翠綠和土黃釉色,自然形成三彩釉,二者合一即為三彩刻花陶。在沈丘曾發現唐初刻花青三彩陶片、青三彩香爐等。

刻畫期是在宋元明清時期。從第二時期開始經過數百年的實踐,陶器藝人們逐漸豐富了彩陶的刻畫題材。清道光年間,文人畫家王仲(也是沈丘青三彩有據可查的第一代大師)參與設計,他的花鳥畫功力深厚,為花鳥類圖案平添了幾分文人氣息,諸多傳統戲劇的場景也在這時被藝人們“搬”上了陶壇,成為傳世之作;在表現技法上,運用了剔、刻、刮等手法,使畫面色彩更加豐富,刻劃主題更加鮮明。這一時期的彩陶裝飾技法一直延續至今。其裝飾技法主要表現在兩點,一是刻劃工具的特殊性。以刀、針代筆,剔、刻、刮并舉,使畫面產生黑、白、灰藝術效果。彩陶沈丘剔花的裝飾藝術特色既有傳統木版年畫的線刻表現形式,又吸收了本地剪紙線面結合的特點,藝人們信手刻畫,毫無雕鑿之匠氣。

第四個時期是從民國至今。民國初年基本保持清末的水平,建國后龔寨村還有七座窯在生產工藝彩陶。“文革時期”則主要生產罐子、燭臺等生活日用陶瓷。實行家庭聯產承包責任制后陸續停燒。如今只有極少藝人還燒制燭臺、鹽罐等日常生活用品。

在走訪中,許多上了歲數的人還能回憶起當初青三彩興盛的時候,淮河流域的百姓嫁娶時盛行女方必陪嫁一件青三彩器物的習俗。那些陪嫁品上刻有牡丹、梅花喜鵲、蓮花鯉魚等內容。牡丹象征著富貴、梅花喜鵲寓意喜上眉梢、蓮花鯉魚則有連年有余之意。這些題材,無一不來自百姓對美好生活的向往。

然而,1956年以后,水利部門興修水利時,在沙潁河上共修建了逍遙、黃土橋、周口、沈丘、阜陽、潁上等6座攔河閘。由于當時對水資源的綜合利用認識不足及財力所限,除阜陽閘配有100噸級簡易船閘外,其余均未配建過船設施,原本通航的沙潁河航道被截成幾段,以致沙潁河河南段航道基本斷航。沒有了良好的運輸渠道,青三彩銷路不暢,自此沒落下來,不禁令人扼腕。

河南省群眾藝術館研究員、河南民間工藝美術專家倪寶誠說,在沒有看到沈丘青三彩之前,他完全沒有想到,在河南還有這樣美麗、古樸的陶藝制品。過去說起河南的陶制品,大家談的都是泥玩具和唐三彩。如今,沈丘青三彩的出現填補了河南陶藝發展史的一處空白。它古樸的線條和色彩,展現了豫南淮河流域百姓的審美情趣,其圖案更是表達了廣大百姓崇尚真善美、祈盼生活吉祥如意的美好愿望。

各時期的青三彩表現手法略有不同

破除陳規的傳承

說起青三彩,有一位老人是不能不提的。他就是胡金貴的師傅王學之。遺憾的是,王學之老人已經去世了。

回想起當初拜入老師門下的過程,胡金貴感慨不已。據他介紹,開始提出拜師學習青三彩制作技藝的時候,王學之老人無論如何都不肯答應。因為王家有祖訓,青三彩制作這門王家獨有的手藝傳男不傳女,更不傳外姓人。如果家族子弟想學習的話,只讓他們觀看制作過程,然后靠自己的悟性去進行仿制。只有制作出來的青三彩至少有七成相似時,才能證明自己有一定“天分”,這時祖輩才開始給予指點。難得的是,胡金貴也是一個“癡”人。在幾次被拒之門外后,他依然執著地上門求教。幾次三番,頗有古時楊時“程門立雪”的勁頭。看到胡金貴的執著和誠懇,再想到這門手藝日后難免有失傳的危險,王學之老人終于下定決心打破成規,收胡金貴做了關門弟子。

“雖然師傅他老人家已經不在了,但是我已經把當時他做青三彩時的場景都用攝像機記錄了下來,以方便隨時學習。另外,我還把當時拜師時的場面錄了像,作為對師傅永遠的紀念。”胡金貴有些動情地說,“師傅對我要求非常嚴格,每一道工序幾乎都是手把手地教給我。我唯一的心愿就是讓師傅的技藝永遠流傳下去,同時創作出更多更好更實用的作品,讓所有人都知道沈丘還有個青三彩。”

胡金貴的心愿就是把師傅的技藝永遠地傳承下去

青三彩的孿生兄弟

說起沈丘青三彩,有一個陶藝品種也是不得不提的,那就是安徽界首的界首彩陶。沈丘與界首接壤,分別位于沙潁河的上下游。在沈丘還沒有整理恢復青三彩工藝時,界首就把界首彩陶燒制技藝申報了國家級非物質文化遺產。大略看來,兩地的陶藝頗有相似之處。這與沙潁河自古以來的內河航運是分不開的。大凡民間工藝,基本都是沿交通干線傳播。早年內河航運的發達,使沙潁河畔兩地出現類似的民間工藝也是可以理解的。

經過記者的進一步采訪求證,發現兩地的陶藝制品在青釉的發色方式上,還是頗有一些不同之處的。界首彩陶制品的青色,是氧化銅原料發色。工匠們將需要體現青色的部位涂上含有氧化銅的釉料,入爐燒制后,即出現青綠色。而沈丘青三彩則不同。青三彩的青色發色,基本屬于靠天吃飯、拼人品的窯變。工匠們將含銅的釉料普遍施于陶器之上,燒制出來的青色完全靠運氣。離窯爐中心較近的陶器發色偏重,較遠的則有可能不見點翠。一爐下來,窯變發色滿足要求的成品并不多。

沈丘恢復青三彩工藝之初,就有人提出要和界首爭個短長:希望能夠將沈丘青三彩列入國家級非物質文化遺產,將界首彩陶剔除出去。一時間,鬧得沸沸揚揚。其實就記者看來,兩者既然系一母同胞,又何苦做此鬩墻之爭。安徽界首能夠成功申請國家級非物質文化遺產,恰恰說明河南在這方面有不足之處。正是對民間工藝美術,特別是對那些當下還不具備產業化能力的品種重視程度不夠,才使界首得以后來居上。

不過據胡金貴介紹,如今沈丘青三彩一方面在積極準備向國家申報非物質文化遺產,另一方面也派出學員到界首去交流,學習他們產業化的寶貴經驗。相應的,界首的幾位非物質文化遺產傳承人,也紛紛來到沈丘,參觀舊窯址,訪問老窯工,表達出強烈的認同感。有的老藝人在沈丘之行結束后,激動地說:“找了這么多年,終于找到根了。”

生產車間

胡金貴的大理想

據負責開發和挖掘青三彩的沈丘縣文聯主席介紹,為了讓人們更直觀地了解沈丘青三彩,讓青三彩重現當年的輝煌,沈丘縣高度重視這一稀有工藝的發掘和保護工作。經過多方努力,目前已有一座青三彩窯、20多名專業工匠,從2011年開始已先后燒出了8批青三彩作品,一批比一批成熟。下一步,沈丘縣擬在中華槐園東側建設占地30多畝的“青三彩苑”,集燒制、展覽、研發等于一體,把散落在民間各個時期具有代表性的作品征集起來,集中展示。同時建立青三彩傳承人培訓基地,聘請“龔寨窯”的老窯工為老師,招收50名左右的年輕人作為學徒,以老帶新,讓年輕人成為未來的技術骨干。

目前,隨著全國各地都在大力發展旅游業,需要大規模地修復、重建古建筑,因此對仿古建筑陶瓷類構件的需求量很大,特別是屋脊的龍頭、獸首的裝飾物需求量大,但是仿古建筑構件是名窯不生產,小窯又生產不了的。因此,胡金貴正在開發研制青三彩系列的古建筑構件和歷史名人雕像,希望可以推動青三彩更快走上復興之路。

“我有一個理想,總有一天,我要讓世界認識我們沈丘的青三彩。”胡金貴雄心勃勃。

青三彩的色彩變化因窯變而成

責任編輯:C009文章來源:魅力中國(2013-05-12)

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區