-

沒有記錄!

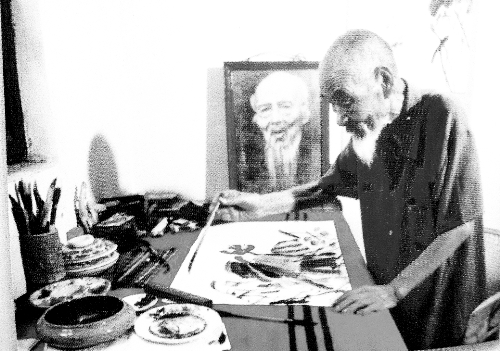

為新鄉存留國畫“老根兒”

2013/8/27 17:18:40 點擊數: 【字體:大 中 小】

引子

李霞生的命運很奇特,連他自己都覺得奇怪。他很多次身陷絕境,卻總能解厄脫困,甚至有時命懸一線,也能逃過劫難,最終以92歲高齡善終。

上世紀四五十年代,李霞生命運多舛,他先后四次入獄。新中國成立前,新鄉偽政權、日本憲兵隊、國民黨特務都抓過他;新中國成立后,他又被莫名其妙地投進監獄,出獄后被管制20余年。

“我也說不清這都是為啥,但似乎我也不該死,有難總有神仙救。”李霞生曾以他特有的黑色幽默,對好友郭文煊之子郭剛慶說:“你問我憑啥信念活過來的?我就一個信念:把我恨的人都熬死。”

“李霞生開朗得很,啥都不在乎,好說玩笑話。”李霞生的忘年交馮廣濱說:“他一輩子不順,不開朗早氣死了。”

對于李霞生來說,那些壓抑無比的生活無疑是難以忍受的。他本來就是個率性的人,在北京學畫,周圍師友又多是率性的人,自然養成自由不羈的脾性,被人拿繩子束著的日子,于他必定更加痛苦;那些學畫的日子,他有著清晰無比的記憶,直到80多歲,他仍記得許許多多細節。在那些苦悶的日子,想必他曾在心中回味過無數次,令有關畫畫的一切,成為他那段沙漠般歲月中生機盎然的綠洲。

頑強挺過種種災難后,到上世紀八十年代初,李霞生突然“火”了起來。驀然回首,人們發現這位命硬的老人,為新鄉存留了一些傳統文化的“老根兒”,這位鄉下老農被請出來辦各種培訓班,“成為上賓,誰去找他都特尊敬”。

無意之中,李霞生經歷了傳統文化衰落和再興的輪回。如美術史家林木所言:“五十年代之后,傳統文化中的許多部分——例如占據明清畫壇主流的‘文人畫’、‘南北宗觀念’、‘逸品’觀念、道禪觀念、佛學心學等宗教觀念,一下子全成為‘封建文化’,‘地主階級文化’、‘唯心主義’而變成為‘反動’或至少‘落后’的東西,一度在全盤西化風強烈壓迫下頑強崛起的蓬蓬勃勃的國學復興運動突然中斷,一度以西歐文化為主的西方文化再度以東歐蘇聯文化的又一模式卷土重來,民族文化的災難重新開始,而至六十至七十年代‘文化大革命’達到‘史無前例’的自虐自殘自毀災難之頂點。”

“文化大革命”后,萬物復蘇,“李霞生在被社會關注中度過了生命的最后20年。”中原工學院圖書館館長張懷濤說:“他的一生有了晚霞燦爛的一抹。”

抗戰兩度入獄僥幸脫逃

采訪潘長順頗有一些波折。潘先生是新鄉知名文史工作者,曾長期在新鄉政協編寫文史資料,與李霞生交往頗密切,因此掌握了他最為詳細的生平資料。我到新鄉采訪時,沒能見到潘長順先生,后來輾轉聯系上身在鄭州的他,在經八路某茶社里長談一下午,收獲頗豐。

據潘長順介紹,1934年,李霞生祖母病故,他回鄉奔喪。事畢,本欲仍回北平,被同學和老師們挽留下來,先后在靜泉中學和沁陽省立13中任教,培養出不少學生,如后來聞名臺灣的畫家韓清濓、聞名廣東的詩人李士非等。1937年,抗日戰爭爆發,沁陽13中奉命遷往郟縣。1938年初,李霞生在家過完春節,前往郟縣,走到鄭州時,傳來新鄉被日寇占領的消息。他牽掛家人,再也無心前往郟縣教書,決意返回家鄉。此時,鄭州鐵路橋已被炸毀,他繞道鞏義,北渡黃河,輾轉回到新鄉。

新鄉縣城淪陷后,民眾驚慌害怕,李霞生奔走各村,號召大家組織聯莊會,互通消息,保護家鄉。不久,他堂兄李毅之與楊鶴亭等也從太行山回家,在村里組織八路軍平漢路游擊支隊,開展抗日活動,李霞生積極參與,成為中共預備黨員。一年后,這支游擊隊撤往山區,編入八路軍一二九師晉東南獨立游擊支隊,李霞生奉命留下來做地下工作,任務是收集情報,組織群眾破壞日偽交通,他的家成為游擊隊的聯絡站。

李霞生天生膽大,但也是書生性情,做的又是秘密工作,缺少真刀真槍的歷練,打仗并不擅長。他陰差陽錯活捉漢奸孫蔭壽的故事,后來被當做趣聞在新鄉流傳。當時李毅之傳來消息,說修武縣大漢奸孫蔭壽在新鄉某村走親戚,讓李霞生與游擊隊員郭明堂前往捉拿。兩人趕到地方,商定由郭明堂進屋捉拿,李霞生在外守候。誰知孫蔭壽頗會幾下拳腳,將郭明堂打倒后飛奔出來,欲翻墻逃跑。李霞生一個箭步沖過去,用手槍頂住孫蔭壽的腰:“別動,動就打死你!”兩人將孫蔭壽押回來后,李霞生才發現手槍竟然沒有上膛,根本打不響。

李霞生的工作很隱蔽,沒有被敵偽察覺。因為他在北平上過學,在地方上又有名望,偽新鄉縣長郭培基先后請他出任教育局長、七里營小學校長,都被他拒絕。郭培基被駁了面子,一怒之下將他抓進監獄。被關一年后,李霞生才找到機會逃了出來。后來郭培基再次抓到李霞生,將他送進了日本憲兵隊。

在日本憲兵隊,李霞生被嚴刑拷打,“他們用木棍劈頭蓋臉地打,最狠的招兒是捏蛋,讓人痛不欲生。”李霞生后來回憶說,他咬緊牙關什么也不說,日本人沒有啥憑據,就把他關了起來。

憲兵隊門口,有個擺煙攤的龔老頭,認識李霞生,他與常來買煙的憲兵隊翻譯官熟悉,聽說李霞生的事,就求那翻譯官幫忙放了李霞生。日寇對偽政權送來的人,本來就沒多大興趣,翻譯官從中說情,李霞生得以死里逃生。

命乖運蹇再遭牢獄之災

抗戰勝利后,李霞生在新鄉縣城遇到辦接收的郭文煊,與他一起接收河朔中學,從此在該校任教。郭文煊是他在北平讀書時結識的朋友,那時候新鄉在北平讀書的人不多,大家都相識,如李毅之、張丕振、郭文煊、楊鶴亭、王黎夫等,結成了一個朋友圈子,彼此間有深遠的影響。在河朔中學教書期間,李霞生仍暗中與李毅之聯系,為他傳遞情報。解放戰爭期間,八路軍曾逼近新鄉,國民黨特務將同在河朔中學的李霞生和楊鶴亭逮捕,裝進麻袋要扔到衛河。恰在這時,攻城的炮聲停了,八路軍撤走,李霞生等人因此沒有被扔進衛河,又被關了起來。此后,經郭文煊等人營救,他們得以出獄。

此時,八路軍新鄉專署和市政府已進駐小冀鎮,李毅之出任新鄉市長,通知李霞生等前去。隨后新鄉解放,他奉命接收縣立中學,將其改名為平原省立新鄉師范學校(即今新鄉學院),先后出任總務主任、副主任。

1950年寒假,李霞生回家過年,突然被新鄉縣政府逮捕,沒有審訊,就被判五年徒刑。這是最匪夷所思的一次入獄,“究竟犯了什么法,我也不知道”,李霞生說。后來他才知道大概情形:抗戰時,他與一位堂侄曾被日本人追捕,兩人分道逃跑,他幸運逃脫,那位侄子卻從此沒了音訊,堂兄家人為此耿耿于懷,積怨甚深;他父親為了宅基地與人發生糾紛,招致怨恨,這些事情加在一起,村里有人不