-

沒有記錄!

科技文化:光芒四射的文化瑰寶

2013/10/21 16:41:33 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

地動(dòng)儀

我國最早的失蠟鑄件——銅禁

淅川出土的編鐘

開封山陜甘會(huì)館

安陽天寧寺

徐光春書記在“中原文化與中原崛起”的論述中指出,中原科技文化具有內(nèi)容的廣博性、發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)用性、歷史發(fā)展的傳承性等特點(diǎn),有多項(xiàng)科技發(fā)明和創(chuàng)造,讓現(xiàn)代人也嘆為觀止。

輝煌燦爛的科技文明

河南是中華文明的主要發(fā)源地之一,生活在這塊土地上的先民所創(chuàng)造出的燦爛的古代科技文明,不僅在中國的科技文明中占有重要的地位,而且在整個(gè)世界科技文明的發(fā)展史中占有重要的一頁。中原文化中的科技文明主要表現(xiàn)在與人的生存和生活直接相關(guān)的農(nóng)業(yè)、冶金、天文、醫(yī)藥等諸多方面。這些輝煌燦爛的文化瑰寶,走過數(shù)千年,歷久而彌新。

鄭慧子(河南大學(xué)哲學(xué)與公共管理學(xué)院教授):我國是世界上農(nóng)業(yè)文明最早的國家之一,也是世界農(nóng)作物的起源中心地之一。考古表明,遠(yuǎn)在新石器時(shí)代的早期和中期的遺址發(fā)掘中就發(fā)現(xiàn)了大量的農(nóng)業(yè)文明的實(shí)物證據(jù)。如在距今7000多年前的河南新鄭裴李崗遺址中,出土了包括從土地開墾到農(nóng)作物收割及加工用的各種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具。

有悠久和發(fā)達(dá)的制陶和制瓷技術(shù)。陶器的發(fā)明在制造技術(shù)上是一個(gè)重大的突破,也是新石器時(shí)代工藝技術(shù)水平的代表性器物。河南仰韶文化遺址中所出土的彩陶,不僅是生活用具,也是很好的藝術(shù)品,這表明了當(dāng)時(shí)的制陶技術(shù)達(dá)到了一個(gè)很高的成就。洛陽的“唐三彩”,還有汝瓷、鈞窯等,不僅代表了歷史上制瓷技術(shù)的最高水平,而且具有極高的藝術(shù)價(jià)值。

在冶金技術(shù)方面有著杰出成就。“司母戊”大方鼎,是迄今為止出土的最大最重的青銅器。該鼎是中國古代高度發(fā)達(dá)的青銅文明的典型代表,其冶鑄技術(shù)和工藝令今人也嘆為觀止。三門峽出土的西周時(shí)期的銅柄鐵劍,距今已有2600多年的歷史,是我國迄今所發(fā)現(xiàn)的最早的一件人工冶鐵實(shí)物,將我國人工冶鐵的歷史向前提了近兩個(gè)世紀(jì),被譽(yù)為“中華第一劍”。洛陽出土的戰(zhàn)國早期的鐵錛和鐵 ,在冶金史上是一個(gè)劃時(shí)代的事件,歐洲到了1722年才使用白心韌性鑄鐵,黑心韌性鑄鐵19世紀(jì)在美國研制成功,鐵錛和鐵 的出現(xiàn)證明我國在戰(zhàn)國時(shí)期就已掌握了生產(chǎn)這兩種高強(qiáng)度鑄鐵的技術(shù),這比歐美早了2000多年。鄭州漢代冶鐵遺址發(fā)現(xiàn)的橢圓形煉爐是世界上最早的橢圓形煉爐;南陽太守杜詩的“水排”鼓風(fēng)技術(shù),比歐洲早1000多年;特別是在河南鞏縣鐵生溝出土的鐵金矍,具有了和現(xiàn)代球墨鑄鐵的I級(jí)石墨相當(dāng)?shù)膸Х派錉畹那驙钍F(xiàn)代球墨鑄鐵1947年才研制成功。

在天文學(xué)方面做出了重要成就,產(chǎn)生了令世界矚目的偉大的天文學(xué)家。如東漢太史令張衡有“科圣”之譽(yù),是“渾天說”的集大成者,著有《渾天儀圖注》、《靈憲》,發(fā)明了“水運(yùn)渾象”和“地動(dòng)儀”。前者是唐宋得到進(jìn)一步改進(jìn)的水運(yùn)渾象的先聲,在天文儀器史上占有重要的地位;后者發(fā)明于公元132年,是世界上第一架地震儀,比西方早1700年。唐代高僧河南人著名的天文學(xué)家一行,在其歷法中廢棄了沿用達(dá)800多年的二十八星宿距度數(shù)據(jù),提高了新歷法的精確性。他提出的“恒星自行”的觀點(diǎn),比英國天文學(xué)家哈雷早1000年。大約于723年他又與同行一起發(fā)明了世界上最早的自動(dòng)計(jì)時(shí)器,比歐洲于14世紀(jì)初才出現(xiàn)的第一個(gè)機(jī)械鐘早6個(gè)世紀(jì)。他領(lǐng)導(dǎo)的世界上首次用科學(xué)方法進(jìn)行的第一次子午線的實(shí)測,成為古代天文學(xué)發(fā)展的里程碑。

北宋時(shí)期,是古代科技發(fā)展高峰的代表,中國科技史研究方面鼎鼎有名的英國科學(xué)家李約瑟說:“11至12世紀(jì)(宋代)中國的科學(xué)水平已經(jīng)達(dá)到了世界的頂峰。”在這一時(shí)期,農(nóng)業(yè)、印刷業(yè)、造紙業(yè)、橋梁建筑業(yè)、絲織業(yè)、制瓷業(yè)均有了重大發(fā)展。航海業(yè)、造船業(yè)成績突出,與世界上的許多國家和地區(qū),如南太平洋、中東、非洲、歐洲等有了發(fā)達(dá)的海外貿(mào)易。北宋時(shí),人們利用人工磁化的方法制造了指南魚,后經(jīng)改良用于航海事業(yè),并發(fā)明了羅盤。宋代這一時(shí)期的科技傳播對(duì)世界的科學(xué)技術(shù)發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用。

冶金技術(shù)——當(dāng)驚世界殊

河南不僅是中華民族文明的發(fā)祥地,也是中國古代冶金技術(shù)發(fā)展的中心。據(jù)《漢書·地理志》記載:漢武帝劉徹于公元前119年實(shí)行鹽鐵官營,在全國設(shè)鐵官49處,僅河南就有6處,每個(gè)鐵官下面還屬有一個(gè)至幾個(gè)作坊,目前已經(jīng)發(fā)掘的漢代冶鐵遺址就有20余處。如南陽市北關(guān)漢代冶鐵遺址,在20萬平方米的范圍內(nèi),發(fā)現(xiàn)殘煉鐵爐17座,還有鼓風(fēng)管及大量耐火材料;鞏義市鐵生溝冶鐵遺址,發(fā)掘出各式煉爐、熔爐、鍛爐20座。這些重要的考古發(fā)現(xiàn),不僅為研究中國冶金史的發(fā)展提供了大量的實(shí)物例證,而且一些傳統(tǒng)的冶金技術(shù),對(duì)我們今天也有著十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。

令世界驚嘆的漢代球墨鑄鐵

湯文興(河南博物院研究員):現(xiàn)代球墨鑄鐵是英國人莫洛和威廉姆在1947年研制成功的,是現(xiàn)代科技的產(chǎn)物。但是,遠(yuǎn)在莫洛之前的兩千多年,漢代的鑄匠師利用原始的土法,生產(chǎn)出符合現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)的球墨鑄鐵,可以說是世界冶金史上不可思議的奇跡。

河南漢魏時(shí)期球墨鑄鐵的重大發(fā)現(xiàn),揭開了我國古代冶金技術(shù)發(fā)展史上光輝的一頁,為中國和世界冶金史的研究,提供了大量第一手實(shí)物資料,為冶金考古和冶金技 術(shù)研究提供了一些新的視角和思路。

兩千年前的巨型高爐

金屬冶煉在我國已有六千多年的歷史。出土于河南安陽侯家莊武官村的司母戊鼎,是商后期(約公元前十四世紀(jì)至公元前十一世紀(jì))鑄品,重達(dá)875公斤,高133厘米,形制雄偉,是迄今為止出土的最大最重的青銅器。

考古發(fā)現(xiàn),到了漢代,在鄭州古滎鎮(zhèn)出現(xiàn)了爐缸為橢圓形的煉鐵爐。該爐經(jīng)高爐專家根據(jù)現(xiàn)存遺跡研究推算可知,它是兩千年前世界上最大、最高的煉鐵爐,比歐美國家早了1800多年。

隨著高爐容積擴(kuò)大,特別是爐缸為橢圓形的高爐出現(xiàn)后,利用人力鼓風(fēng)來提高爐溫的方法已滿足不了需要。公元31年,南陽太守杜詩,發(fā)明了利用水流推動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)的水排,不僅節(jié)省了大量勞力,也大大地提高了爐的溫度,對(duì)冶鐵工業(yè)發(fā)展起了巨大的推動(dòng)作用。

先進(jìn)的漢代疊鑄技術(shù)

1974年,在河南溫縣的一座烘范窯中出土疊鑄范五百多套,是歷來出土同類鑄范中,數(shù)量、種類最多,保存也最完好的一座窯址。

所謂疊鑄或?qū)盈B鑄造,是用多個(gè)泥范逐層疊合起來,組裝成套,從共用的澆口杯和直澆道中灌入金屬液,一次可得到成百上千個(gè)鑄件。

由于它能大幅度地提高生產(chǎn)率,降低成本,至今仍被廣泛用于活塞環(huán)、鎖芯、表殼等小型鑄件的大批量生產(chǎn)。

從鑄造技術(shù)總的歷史發(fā)展來看,應(yīng)當(dāng)說,它就是現(xiàn)代層疊鑄和殼型精密鑄造的前身,它的許多工藝措施和工藝參數(shù)的選取是符合科學(xué)原理的,至今對(duì)我們?nèi)杂袉l(fā)和借鑒意義。

冶金史上的重大發(fā)明——失蠟法鑄造術(shù)

河南博物院陳列的云紋銅禁,出土于淅川縣。禁身為長方形,四周裝飾有透雕的多層云紋和攀附著12條虎形怪獸。整個(gè)造型,布局嚴(yán)謹(jǐn),錯(cuò)落有致,其鑄造工藝之復(fù)雜,令人驚嘆不已。1979年冬,經(jīng)冶金專家鑒定,該銅禁是采用失蠟法鑄成的。從與銅禁同墓出土帶有銘文的“王子午鼎”年代推算,銅禁的絕對(duì)年代為楚康王七年(公元前552年),是迄今所知我國最早的失蠟鑄件。

失蠟法是冶鑄史上一項(xiàng)重大發(fā)明,其重要性可與火和輪子的發(fā)現(xiàn)相提并論,將古代失蠟法應(yīng)用于現(xiàn)在制造業(yè),帶來了熔模精密鑄造的大發(fā)展。因此,探究其歷史淵源及其失蠟工藝具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

瓷器——璀璨奪目的藝術(shù)奇葩

瓷器是我國古代勞動(dòng)人民的一項(xiàng)偉大發(fā)明,其生產(chǎn)技術(shù)對(duì)世界各國產(chǎn)生重大的影響,為世界陶瓷生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)發(fā)展史樹立了一座光輝的歷史豐碑。

趙青云(河南文物研究所研究員):為世界確認(rèn)的河南鄭州商代原始瓷的燒制成功,距今已有3600多年的歷史,是世界上生產(chǎn)瓷器最早的地區(qū)。大約經(jīng)過1800多年的延續(xù)和發(fā)展,到了東漢時(shí)期,我國創(chuàng)燒的青瓷已很成功,從出土的遺物觀察,造型多樣,莊重大方,注重裝飾,美觀實(shí)用。

唐宋以來,封建制度的確立與鞏固,農(nóng)業(yè)、手工業(yè)及商品經(jīng)濟(jì)得以迅速發(fā)展,文化、科學(xué)技術(shù)有了明顯的進(jìn)步,與人民生活息息相關(guān)的陶瓷手工業(yè)得以長足的發(fā)展,特別是宋代京都建于中原地區(qū)的河南開封(古稱汴梁),河南自然而然的形成全國的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心,河南地區(qū)物產(chǎn)豐富,水源充足,交通方便,人杰地靈,在科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展的時(shí)代,陶瓷手工業(yè)更加突飛猛進(jìn)地發(fā)展和昌盛,民窯林立,窯煙四起,各類產(chǎn)品的生產(chǎn),云集中原,形成全國生產(chǎn)瓷器的重要地區(qū)之一。商品生產(chǎn)競爭的局面形成,激發(fā)了陶瓷業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)不斷提高,產(chǎn)品精益求精,名窯凸現(xiàn)。

歷史上的汝、鈞、官、哥、定窯,皆因其產(chǎn)品精良,稱雄一世,先后為皇家壟斷或指定燒制御用瓷器,在皇家選拔人才,壟斷技術(shù),在不斷創(chuàng)新的前提下,產(chǎn)品十分精良,“五大名窯”因此而名揚(yáng)天下,被后人歷代稱頌。

汝瓷屬于青瓷系列,起源于汝州地區(qū)的臨汝、寶豐一帶,早期的汝瓷,為單一的青色,偶有刻劃花紋,后期發(fā)展有了印花技術(shù)的應(yīng)用,為墊餅或支釘燒制,其造型秀麗,多為民用生活用瓷,后因其燒制精細(xì),素雅脫俗,被宋代皇室所看中,遂廢定而取汝,這就是文獻(xiàn)記載的“定瓷有芒不堪用,改命汝州造青瓷器”的原由。皇家官窯有權(quán)集民間優(yōu)秀匠師和高層藝術(shù)大師,精心設(shè)計(jì),嚴(yán)格配方,嚴(yán)密的生產(chǎn)程序,并創(chuàng)造性的釉中摻入瑪瑙礦原料,大大增加了釉面成色的內(nèi)涵,而經(jīng)過燒制后的瓷器釉面呈現(xiàn)釉層勻凈,青色淡雅,蘊(yùn)潤如玉,寶光內(nèi)涵,她充滿了豐厚的文化底蘊(yùn),盈聚著極高的藝術(shù)品位,飽含著時(shí)代的美學(xué)精髓。

汝瓷文化藝術(shù)科學(xué)的內(nèi)涵極其豐富,它集科學(xué)配方、火候控制、線條流暢、造型工藝、圖案藝術(shù)、時(shí)代風(fēng)尚和人的靈魂感悟于一身,唯宋時(shí)所獨(dú)有,為其他窯口所不及,也為后世之人所無法效仿,所以說汝瓷之珍貴就在于此。

汝州地區(qū)的青瓷燒制精良,清素淡雅,韻味內(nèi)涵,為文人士大夫所賞識(shí),皇室所青睞,先選為貢瓷,后終被官方壟斷,建官窯專燒御用瓷。

河南的鈞瓷更是匠心獨(dú)具,是它繼承了唐鈞窯變之工藝,發(fā)展了多種元素礦物原料的施釉工藝,特別是創(chuàng)造性地運(yùn)用銅紅釉原理燒制出五彩繽紛窯變釉瓷器,

形成了“入窯一色,出窯萬彩”“鈞瓷無對(duì),窯變無雙”“千鈞萬變,意境無窮”之特色。在我國瓷業(yè)林立中標(biāo)新立異,獨(dú)樹一幟。尤其是在被宋時(shí)皇宮壟斷階段,在國家高層科技人才聚集的客觀條件下,鈞瓷的燒造工藝如魚得水,迅速升華,燒制出釉層光潤,釉色豐富,五光十色,造型古樸的鈞瓷精品,其釉色皆是多種色調(diào)的自然組合,基本沒有單色釉。

禹州的鈞瓷生產(chǎn)技術(shù)更為與眾不同,窯變美妙,自然流動(dòng),色彩滲透,五彩繽紛,鬼斧神工,巧奪天工。

經(jīng)考古發(fā)掘所知,鈞瓷所呈現(xiàn)的釉色大致可分:玫瑰紫、海棠紅、茄皮紫、雞血紅、和鸚哥綠等,不同釉色,不勝枚舉。它在我國陶瓷工藝科學(xué)技術(shù)和美術(shù)的發(fā)展史上,功不可沒,意義重大。古人曾有詩句贊頌:“高山云霧霞一朵,煙光空中星滿天;峽谷飛瀑兔絲縷,夕陽紫翠忽成嵐”。

無論是鈞瓷還是汝瓷都充滿了豐厚的文化底蘊(yùn),凝聚著極高的藝術(shù)品位,飽含著時(shí)代的美學(xué)精髓。總之,汝瓷與鈞瓷的燒制唯我國所獨(dú)創(chuàng),是陶瓷發(fā)展史上的兩朵并蒂蓮花,兩顆璀璨明珠,國之瑰寶。

地動(dòng)儀——至今沒能企及的高度

兩漢帝國,社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)均處于一個(gè)上升期,生產(chǎn)力的大規(guī)模推進(jìn),財(cái)富的多方面積累,國力的強(qiáng)盛、疆域的開拓、民族的融合,特別是對(duì)自然的探索,都使得漢人有了寬廣的視野和對(duì)物質(zhì)世界的認(rèn)同感。漢代思想家首先提出的“以天下為一家,以中國為一人”的大同社會(huì)之理想。使?jié)h代文化有了百川歸海的大氣和豐厚。這種氛圍和背景為地動(dòng)儀的出現(xiàn)提供了堅(jiān)實(shí)的社會(huì)基礎(chǔ)。

李宏(河南博物院研究員):漢朝歷時(shí)400余年,為后人留下了豐富的文化遺存,這樣的背景為當(dāng)時(shí)的科技發(fā)展創(chuàng)造了必要的社會(huì)基礎(chǔ)。首先人們對(duì)地球構(gòu)造和天體運(yùn)行的認(rèn)識(shí)更加接近實(shí)際,渾天說被更多的人所接受,王充提出了地震源自地殼自動(dòng)的理論,青銅冶鑄工藝達(dá)到了新的高度,所有這一切使地動(dòng)儀的出現(xiàn)成為可能。這一偉大的創(chuàng)造,終于在陽嘉元年(公元132年)從張衡手中應(yīng)運(yùn)而生。

公元78年出生的張衡,是今河南省南陽市石橋鎮(zhèn)夏村人,作為我國東漢時(shí)期偉大的科學(xué)家、文學(xué)家、發(fā)明家和政治家,他在天文學(xué)、氣象學(xué)、數(shù)學(xué)、機(jī)械制作以及文學(xué)藝術(shù)等各個(gè)領(lǐng)域里的成就,在世界科學(xué)文化史上樹起了一座巍巍豐碑。郭沫若曾贊道:“如此全面發(fā)展之人物,在世界史中亦所罕見。”

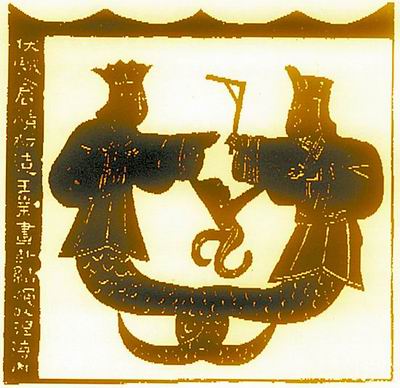

陽嘉元年(公元132年),張衡發(fā)明的地動(dòng)儀,是世界上第一個(gè)驗(yàn)震器。張衡制成地動(dòng)儀后,將其放置在洛陽城南的靈臺(tái)上,進(jìn)行觀測。遺憾的是地動(dòng)儀制成后,淪落亂世而不知所終。現(xiàn)在只能從《后漢記》、《后漢書》等文獻(xiàn)簡略的記載中推測它的原貌。記載的大概意思是:地動(dòng)儀用銅鑄成,外形似酒樽,上有隆起的蓋。內(nèi)部有都柱,都柱旁有八道,并有精巧的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)。地動(dòng)儀外部有八條口內(nèi)含銅丸的龍,下有八個(gè)張嘴的蟾蜍,遇有地震,內(nèi)部的機(jī)關(guān)會(huì)被觸動(dòng),使龍口之丸吐出,掉入下面的蟾蜍口中,發(fā)出激揚(yáng)的振聲。由于只有一個(gè)龍吐丸,而其他的龍頭不動(dòng),觀測者根據(jù)龍珠掉落的方向,可知地震的方位。有一次,一個(gè)龍吐丸但是人們沒有感覺地動(dòng),洛陽的學(xué)者都認(rèn)為候風(fēng)地動(dòng)儀不能驗(yàn)震,但是過幾天,報(bào)來隴西地震的消息,于是人們都嘆服地動(dòng)儀的精妙。從此以后史官開始依此記錄地震的方位。

張衡地動(dòng)儀從發(fā)明至今已有一千八百多年,其神奇功能激勵(lì)著一代代學(xué)人的探索、研究。自宋代開始,中外學(xué)人憑借這不足二百字的記載,苦苦尋覓地動(dòng)儀的原貌,一代代學(xué)者留下了不可泯滅的探索足跡。但是,目前地動(dòng)儀的復(fù)原,只是科學(xué)復(fù)原地動(dòng)儀一個(gè)階段性的突破,許多未解之謎,如地動(dòng)儀的內(nèi)部構(gòu)造、外觀造型、驗(yàn)震原理等都足以使地動(dòng)儀的科學(xué)復(fù)原課題,成為對(duì)古代科技探索中的“哥德巴赫猜想”。

觀星臺(tái)——中原大地上的一顆明珠

在中原大地的古代文明中,天文學(xué)也是“千古中傳”的重要內(nèi)容,不同時(shí)代的用于觀測天象的建筑遺跡就是一個(gè)很好的明證。

張家泰(河南省古建研究所研究員):我國是世界上天文學(xué)發(fā)達(dá)最早的國家之一,由于農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的需要,我國的天文學(xué)起源很早,而且起源地主要在黃河流域中原一帶。著名天文學(xué)家張鈺哲等先生認(rèn)為:“在中國,殷商時(shí)代留下的甲骨文物里,有豐富的天文記錄,表明在黃河流域,天文學(xué)的起源可以追溯到殷商以前更為古遠(yuǎn)的世代”。河南的考古工作證明了這一點(diǎn),鄭州大河村新石器時(shí)代遺址中出土陶器上繪畫的太陽紋及與太陽有關(guān)的多種天象圖案,反映了這里的先民們對(duì)天體變化的細(xì)心觀察與高度概括能力;我省發(fā)現(xiàn)的不同時(shí)代建造的古靈臺(tái)故址,多是用于觀測天象的建筑遺跡。

觀星臺(tái)位于登封市城東南15公里的告成鎮(zhèn)北,創(chuàng)建于元代初年,是中國現(xiàn)存最古老的天文觀測建筑,也是世界著名的天文科學(xué)建筑物之一。當(dāng)時(shí)由王恂、郭守敬主持,在全國建立27個(gè)觀測站,此臺(tái)為其一,中國歷代有許多天文學(xué)家曾到這里進(jìn)行過天文觀測。1961年被國務(wù)院公布為全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

1276年元世祖忽必烈進(jìn)行了大規(guī)模的歷法改革,觀星臺(tái)正是在這樣的歷史背景下建立的,它是至今僅存的一座元代天文臺(tái),又是這次改革的唯一實(shí)物例證,具有非常重要的天文學(xué)史價(jià)值和文物建筑價(jià)值。

觀星臺(tái)的觀測功能,一是觀星,二是測日影。同時(shí)還有關(guān)于記時(shí)的銅壺滴漏所在位置的題記。是一座具有觀星、測影和記時(shí)等項(xiàng)功能的天文臺(tái)。

元朝從至元十三年到至元十六年,先后四年的大規(guī)模天文測驗(yàn),制定出一部領(lǐng)先于當(dāng)時(shí)世界水平的歷法——《授時(shí)歷》。今世界通用的陽歷(格里高利歷)所求一年年度與《授時(shí)歷》相同,而格里高利歷的制定時(shí)間要比《授時(shí)歷》晚了300年左右。由此可知,700年前的《授時(shí)歷》是何等精確。這部授時(shí)歷是在我國施行最長久的歷法,歷時(shí)達(dá)364年。正因?yàn)槿绱耍鳛榕c改革歷法有直接關(guān)系的觀星臺(tái),就備受國內(nèi)外科技界、文物界的注意。

古代建筑——美觀與堅(jiān)固的完美結(jié)合

河南古建筑遺跡異常豐厚,現(xiàn)存文物建筑多達(dá)1000余處。遍布河南各地的古建筑美觀而堅(jiān)牢,不論是存留于地下的古代建筑遺跡,還是屹立于地面上的木構(gòu)、磚石建筑文物,都充分顯示出獨(dú)具特色的中國古代建筑體系在中原大地上由萌芽、成長、發(fā)展到形成的歷史軌跡。

楊煥成(省文物局原局長、研究員):建于北魏的磚構(gòu)建筑登封嵩岳寺塔,是中國現(xiàn)存最古老的磚塔,經(jīng)歷1400余年后,至今仍儼如擎天巨柱,巍然屹立于嵩岳大地;建于北宋初年的木構(gòu)建筑濟(jì)源濟(jì)瀆廟寢宮和建于宋代晚期的登封少林寺初祖庵大殿,經(jīng)歷數(shù)百年乃至上千年后,至今保存基本完好。特別是木構(gòu)建筑,其梁架、柱枋、斗拱等主體結(jié)構(gòu)部分,利用榫卯技術(shù),不使用一根鐵釘,卻能組合成龐大的建筑物框架,使整座建筑物美觀堅(jiān)牢,有效地抗御大風(fēng)、暴雨、地震、水患等自然力的破壞,充分展示了古代勞動(dòng)人民的聰明才智,顯示了中原古代建筑技藝的高超。尤其是在抗御地震水平運(yùn)動(dòng)和垂直運(yùn)動(dòng)所造成的山崩地裂,房屋傾圮,人畜慘重傷亡的巨大破壞方面,顯示出抗震性能良好的突出特點(diǎn)。

磚結(jié)構(gòu)建筑物通常是易遭地震破壞的。但登封嵩岳寺塔等古代建造的高大磚石塔卻能抗御地震等自然力的破壞,它的奧妙何在?一是基礎(chǔ)牢固;二是選擇適宜的塔址;三是塔身的結(jié)構(gòu)均勻?qū)ΨQ。具有形體簡潔、平面規(guī)整,結(jié)構(gòu)均勻?qū)ΨQ和連續(xù)性強(qiáng)等建筑結(jié)構(gòu)特點(diǎn),增強(qiáng)了整體性,使之有足夠的抵御地震的荷載能力;四是大多數(shù)塔檐下,砌筑有呈封閉狀的拔檐磚層,起到了近代建筑的圈梁作用,加強(qiáng)了塔身壁體的整體性;五是塔身的壁體都較厚,且高度一致,有的塔還設(shè)置有塔心柱和隔斷墻等,減少了地震時(shí)塔身各部分運(yùn)動(dòng)的不協(xié)調(diào);六是圓形塔或八角形、十二角形塔,不管地震力從何方向傳來,它都能較好適應(yīng)和抵御;七是宋代及其以后的塔,門窗位置逐層變換,避免了受震后垂直裂縫,增強(qiáng)了抗震強(qiáng)度;八是絕大多數(shù)塔的塔身諸層高度,自下而上均勻遞減,其面闊逐層收斂,使塔之外輪廓呈拋物線形,不但使塔體線條優(yōu)美,富有秀麗之感,而且相應(yīng)的使每層重量均勻減少,使整個(gè)塔體的重心下降了許多,大大有利于地震時(shí)塔體的穩(wěn)固。

此外,建材選料講究,磚塔的塔磚則具有泥質(zhì)細(xì)、火候高、密實(shí)度高等特點(diǎn),如嵩岳寺塔的塔磚,單塊最大抗壓強(qiáng)度達(dá)414kg/cm2,遠(yuǎn)高于現(xiàn)代普通紅磚的抗壓強(qiáng)度;嵩岳寺塔身砌體的磚與磚間的粘合劑,既不是白灰漿,更不是水泥,而是黃土泥,但這種黃土泥經(jīng)處理后摻入米汁類有機(jī)物,其粘合強(qiáng)度很高。使塔磚和粘合劑不酥、不堿、不脫落,再加上精心施工,提高了抗震性能。

河南現(xiàn)存地面的古建筑,從東漢到清代連年不斷,且石闕、石窟、寺庵、廟觀、磚(石)塔、城垣、書院、牌坊、華表、石柱、天文臺(tái)、園林、橋梁、會(huì)館、衙署、陵園、祠堂、民居、水利工程等建筑品類齊全,多具有重要的科學(xué)、藝術(shù)和歷史價(jià)值。

給科技創(chuàng)新提供更多的可能

自古以來,中原科技文化就比較發(fā)達(dá),中國的四大發(fā)明,都是在中原孕育而發(fā)明的。今天,我們已進(jìn)入現(xiàn)代科技時(shí)代,河南的科技發(fā)明和創(chuàng)造同樣擁有了驕人的成就。

新中國成立后尤其是改革開放以來,我省屢屢在科技領(lǐng)域取得重大成就。例如南召縣人,著名的漢字信息處理專家王永民發(fā)明的計(jì)算機(jī)“五筆字型漢字編碼方案”,被國內(nèi)外專家評(píng)價(jià)為“其意義不亞于活字印刷術(shù)”;鄭州中原顯示技術(shù)公司的李超研制的彩色巨型顯示屏,被稱為“中國第一屏”,填補(bǔ)了多項(xiàng)國內(nèi)空白,2000年中標(biāo)奧運(yùn)會(huì)悉尼足球場、棒球場彩色大屏幕和奧運(yùn)會(huì)配套顯示屏項(xiàng)目——墨爾本市中心廣告顯示屏;滑縣人李官奇,從榨過油的豆粕中,神話般提取出世界第八大人造纖維,并拉絲成線、紡紗成布、染色成衣,讓中國在世界上第一次擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的纖維原創(chuàng)技術(shù),結(jié)束了世界人造纖維發(fā)明史上沒有中國人名字的缺憾。

又如,省農(nóng)科院的“鄭麥9023優(yōu)質(zhì)專用小麥”和“雞傳染病病毒快速檢測試劑”分別獲2004年度國家科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)和國家技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng);中國洛陽浮法玻璃集團(tuán)的“超薄浮法玻璃生產(chǎn)技術(shù)”剛剛獲得2006年度國家科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng);鄭州拓普軋制技術(shù)有限公司鄭紅專夫婦研制出的“二維控制撓曲度軋機(jī)”從根本上解決了軋機(jī)技術(shù)世界性難題……這些重大成果和專利均達(dá)到了國內(nèi)領(lǐng)先或國際先進(jìn)水平,科技進(jìn)步正在為全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速健康發(fā)展提供著有力的技術(shù)和智力保證。

此外,還有新鄉(xiāng)金龍銅管在技術(shù)方面等的創(chuàng)新與突破,都在中國科技創(chuàng)新方面寫下了濃筆重彩的篇章。

每一項(xiàng)科技成果的出現(xiàn),都來自科學(xué)家艱辛的探索,它需要科學(xué)家寶貴的品格——堅(jiān)定的信念、執(zhí)著的追求、踏實(shí)的作風(fēng);需要淡泊名利、甘于寂寞、埋頭苦干的奉獻(xiàn)精神;需要全社會(huì)良好科技環(huán)境的孕育和滋養(yǎng)。所以,科學(xué)精神的培養(yǎng)和弘揚(yáng),以及科技環(huán)境的營造,對(duì)于我們今天的創(chuàng)新和發(fā)展都具有重大和深遠(yuǎn)的現(xiàn)實(shí)意義。