精彩推薦

熱點(diǎn)關(guān)注

- 1、杜康造酒的傳說

- 2、邵雍的傳說一則

- 3、郁金裙的傳說

- 4、緱山太子升仙的傳說

- 5、古唐寺佛神斗法的傳說

- 6、十三棍僧救唐王的故事

- 7、伊尹的傳說

- 8、銀條的傳說

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點(diǎn)排行

- 1、杜康造酒的傳說

- 2、鯉魚跳龍門的傳說

- 3、邵雍的傳說一則

- 4、郁金裙的傳說

- 5、龍?zhí)洞髰{谷的傳說

- 6、緱山太子升仙的傳說

- 7、古唐寺佛神斗法的傳說

- 8、十三棍僧救唐王的故事

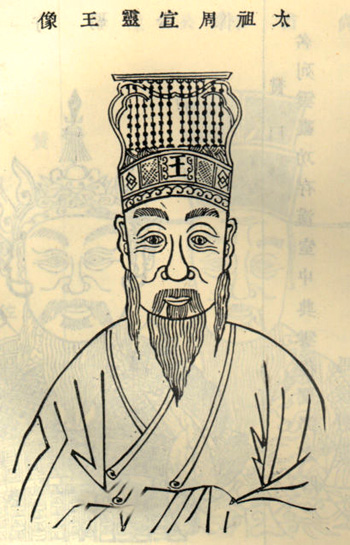

緱山太子升仙的傳說

2012/4/19 9:35:23 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

洛陽(yáng)東南30多公里的偃師縣府店鄉(xiāng)府店村南,突兀拔起一座土山,名叫緱山,這就是傳說中太子晉升仙的地方。

山巔,現(xiàn)仍存有高7米、寬1.56米的升仙的太子碑。唐圣歷二年(公元699年),武則天由洛陽(yáng)出發(fā),赴嵩岳封禪,途中留宿緱山,游覽了剛剛竣工的升仙太子廟,親自撰文并書寫了這篇碑文。碑于同年六月成,立于升仙太子廟大殿之前。廟今已蕩然無(wú)存。升仙太子碑碑額“升仙太子之碑”六字,筆劃絲絲露白,為唐代少見的飛白體題額。碑文中用有武天時(shí)期新造的字,保存了我國(guó)文字改革史上的有趣資料。碑文的上下款和碑陰的《游仙篇》雜言詩(shī)、題名等,均由當(dāng)時(shí)名家所書,故該碑被歷代書法愛好者譽(yù)為珍品。洛陽(yáng)市古墓博物館西漢卜千米壁畫墓的外山墻內(nèi)側(cè),繪一人頭鳥身像,面目姣好似美男,兩翼上舉欲高飛,專家考證即為太子晉升仙圖。

東周靈王的太子名叫晉。他雖然出生在皇宮里,卻不喜歡那醉生夢(mèng)死、繁文縟節(jié)的宮廷生活。隨著周王室的日益衰弱,諸侯國(guó)的日漸強(qiáng)盛和紛爭(zhēng),他更感到世事如夢(mèng),榮華似云,向往起與世無(wú)爭(zhēng)的閑逸生活了。他經(jīng)常跑出深宮,在田野上吹著笙歌游玩,他吹起鳳凰鳴唱的聲音,清亮婉轉(zhuǎn),引得農(nóng)夫都忘了鋤田。有年金秋,太子晉騎著一匹高頭白馬,佩帶寶劍,攜著弓箭,獨(dú)自出了洛陽(yáng)城,信馬往南邊游來(lái),田野秋色,讓太子晉覺得心胸歡暢。

忽然,太子晉望到一頭金鹿在草叢中悠閑地啃草。他心一喜,張弓搭箭,“颼”地射出去,箭中在金鹿的胯上。金鹿彈起多高,落地后撒腿就跑。太子晉縱馬緊追。看看追到一座孤山峰上,金鹿在一片野菊叢中一閃不見了。太子晉射獵之意不在獵物,在于娛心。不見了傷鹿,他并不在意,卻被山頂上那清清的一潭泉水和濃郁的菊陶醉了,心曠神怡。

忽然,菊叢一動(dòng),飄然而出一位鶴發(fā)童顏的長(zhǎng)須老人,老人身后躲著那只帶箭的金鹿。 “你是?……”太子晉驚訝不已。他記得剛剛看過菊叢了,包括這不大的山頂平臺(tái),并沒有人影呀! 貧道是嵩高山浮丘公。太子不在宮中,何以獨(dú)自到這荒野山巔?”老人答問。太子晉又是一驚,他早就聽聞道士浮丘公道行深厚,是世外異人,沒想到會(huì)在此相遇,連忙下馬施禮:“我出城找獵,無(wú)意射傷您的仙鹿,還望諒恕。”

“哈哈哈!”浮丘公仰天一笑,“這就叫不打不相識(shí)吧!不妨,不妨。”說著,指塵朝金鹿一指,鹿身上的箭便沒了影,箭傷也不無(wú)蹤跡。

太子晉看了,略一思索,上前跪下說:“久聞仙長(zhǎng)大名,不知能否收我為徒?”

浮丘公說:“你身為太子,將來(lái)位居人首,豈能吃這山野之苦?”

“那些不過是過眼云煙。我意早決,還望仙長(zhǎng)收留!”太子又是深深一拜。

浮丘公其實(shí)早知太子心意,就拿指塵朝身旁泉潭一指,說:“只要有心,就和白馬同飲此水,隨我來(lái)罷!”言畢,跨上白鹿,徑向空中而去。太子晉慌忙牽白馬飲了泉水,頓覺氣爽身輕,再看白馬,已變成一只潔白 丹頂仙鶴。太子高興得連忙跨仙鶴,只見鶴翅一展,載著他向空中飛去。太子急于追趕浮丘公,乘鶴時(shí)太匆忙,那劍柄上的繩子掛在酸棗刺上也顧不得解,鶴一騰飛,繩掙斷了。

太子晉追上浮丘公后一塊上了嵩山,也修煉成了仙人。后來(lái),太子晉還帶了徒弟,叫崔文子。太子晉曾變化成白蟬和大鳥測(cè)試他徒弟的仙根。這崔文子運(yùn)氣差,學(xué)不成仙,可也落個(gè)醫(yī)道大進(jìn),那丸藥名聞天下,治好不少病人。這是雜話。再說砂子晉上山三十年,見朝中不斷派人在國(guó)中尋找他,攪得官民不寧,就轉(zhuǎn)告家人,七月七日在那成仙的山上現(xiàn)形。屆時(shí),他果然乘著白鶴,在祥云簇托、仙樂伴奏下來(lái)見了家人,然后飄然而去。家人拉不住虛無(wú)飄渺的太子晉,只找到了酸棗刺上掛著的半截系劍絲繩。系劍柄之繩名“緱”,時(shí)人就將這孤山峰喚作“緱山”,并一直傳到了現(xiàn)在。山上那泉池還在,人稱飲馬池或飲鶴池,只是泉已干涸,仙水再無(wú)。 (原標(biāo)題:緱山太子升仙)

來(lái)源:樂你游旅行網(wǎng)

責(zé)任編輯:C006文章來(lái)源:印象河南網(wǎng)

下一條:王祥臥冰的傳說上一條:龍馬負(fù)圖的傳說

相關(guān)信息

精彩展示

沒有記錄!

評(píng)論區(qū)

友情鏈接

商都網(wǎng)

中國(guó)網(wǎng)河南頻道

印象河南網(wǎng)

新華網(wǎng)河南頻道

河南網(wǎng)

河洛大鼓網(wǎng)

河南豫劇網(wǎng)

河南省書畫網(wǎng)

中國(guó)越調(diào)網(wǎng)

中國(guó)古曲網(wǎng)

博雅特產(chǎn)網(wǎng)

福客網(wǎng)

中國(guó)戲劇網(wǎng)

中國(guó)土特產(chǎn)網(wǎng)

河南自駕旅游網(wǎng)

中華姓氏網(wǎng)

河南農(nóng)家樂網(wǎng)

中國(guó)旅游網(wǎng)

吳氏網(wǎng)

秦氏網(wǎng)

中華舒氏網(wǎng)

中國(guó)傳統(tǒng)文化藝術(shù)網(wǎng)

族譜錄

福客民俗網(wǎng)

文化遺產(chǎn)網(wǎng)

秦腔戲曲網(wǎng)

中國(guó)晉劇藝術(shù)網(wǎng)

揚(yáng)州揚(yáng)劇網(wǎng)

梨園網(wǎng)