精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

河南小村馬屯 “中國鼓鄉”印象

2014/6/20 15:23:40 點擊數: 【字體:大 中 小】

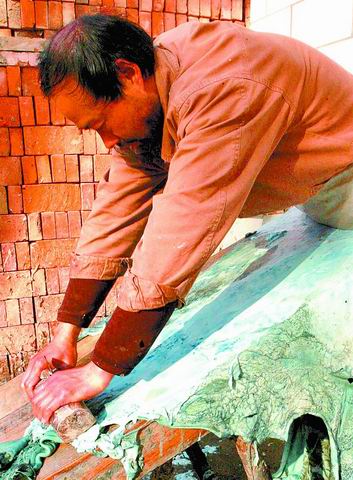

做超大的鼓要將外立面刨平就不容易了,電刨子派不上用場,只能手工校正。

制作鼓皮的第一道工序:用刨子將牛皮上面的脂肪刮掉,只要最外面的一層皮子。

按鼓的尺寸裁好的牛皮要釘在木板上晾干才能使用,遠處是村民致富后蓋起的樓房。

一批南方用的大鼓做好了,村里人開始裝車起運。這種鼓外立面不上漆,露出木紋。

掌鼓皮是最后一道工序,用千斤頂將鼓皮拉緊套在鼓幫上,再用鋼釘密密麻麻釘緊,鼓就做成了。

看過北京奧運會開幕式的人,應該被2008面大鼓同時擂動的場面所震驚吧?也許你還不知道,這2008面大鼓都出自河南偃師的一個偏僻小村——馬屯。二十三,祭灶天;二十四,剔魚刺;二十五,敲大鼓。這是過大年前民間日程安排的諺語,敲鼓基本上是中國各個地方歡慶新年的共同娛樂形式。新年來臨之際,記者走進了被稱為中國鼓鄉的馬屯。

馬屯位于偃師市緱氏鎮與鞏義交界處,全村3000多人都是回族。馬屯自古有宰殺牛羊的傳統,皮革產業也興起很早,大鼓是保留下來最為發達的皮革制品之一。

馬屯至今仍保持著最傳統的大鼓制作工藝,在制作大鼓的一個個環節上,家家戶戶各司其職。

“別看我們村子不大,可全國近八成大鼓都是我們這兒生產的!”提起讓村民致富的大鼓,村支書馬二懷很是驕傲。

馬屯人制作的大鼓種類很多,從傳統的腰鼓、堂鼓、花鼓、架子鼓,到現在的太平鼓、花鈴鼓、軍鼓、日本和太鼓、花盆鼓等。雖然做大鼓是全手工活,但從刮皮子的、掌鼓皮的、合鼓棒的、釘大鼓的,每個制作環節都要做到細致入微。

村民孫永幸在他的大鼓作坊里,給記者展示了一張直徑近4米的牛皮鼓面。他說,當年給西安鼓樓制作的獲吉尼斯世界紀錄的大鼓直徑不過3.1米,如今做個3米多的大鼓在村里已不是稀罕事。為了能做出更大的“鼓王”,村里有專人與國外的種牛基地聯系,高價購買超大型退役種牛,以獲得更大的牛皮。

馬屯人不僅能做大鼓,極小的鼓也能做。孫永幸拿出一個指甲蓋大的鼓,精巧得讓記者贊嘆不已。

以前做大鼓都是老藝人的活,現在已經是年輕人的天下,近些年隨著年輕人的加入,他們利用網絡宣傳銷售,再不用出去搞推銷了。

“網站真是個好東西,我們只管埋頭做好鼓,自然就有商家不遠萬里來買貨!”做了20多年大鼓的馬建坡說,如今,村子里做鼓的家庭作坊有168家之多。

根據地方商務部門2009年的統計,馬屯的大鼓熱銷我國香港、臺灣,還遠銷日本、韓國、歐美等地,馬屯人已經將家庭作坊生產的大鼓銷往世界各地。馬二懷說,村里剛剛被評為洛陽市十大文化產業村,過年后,村里要響應政府的新政策,把家庭作坊整合成更有競爭力的大鼓產業。

責任編輯:M005文章來源:大河報(2010-4-12)

下一條:洛陽白玉杯:折射曹魏光芒上一條:“古人出門咋裝錢”之懷揣四海

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區