精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

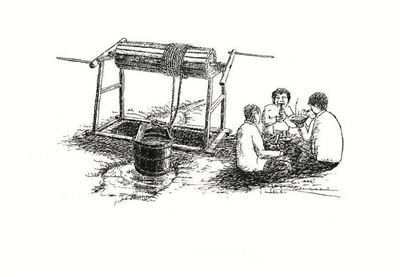

雙轆轤(畫說河洛民俗)

2015/2/3 11:01:50 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

20世紀四五十年代,河洛地區(qū)常發(fā)旱災,創(chuàng)造條件抗旱是農(nóng)民們的首要任務。在井筒較深的二級臺地上,利用雙轆轤拐水澆地,在當時算是可行的抗旱措施之一。

雙轆轤主要由轆轤和轆轤架子兩部分組成:轆轤是個由十來根木條圍成的圓柱形籠子,所以這種轆轤又叫“欞子轆轤”,中間穿一根軸,軸兩端各安一個枴把;轆轤架子通常做成如圖所示的木架,兩頭的橫梁上各安一個“鐵窯窯兒”(簡易軸承),用來安放轆轤,纏上轆轤繩,繩兩端各拴一個大木桶。

操作時由兩個人拐轆轤,一個人往農(nóng)田溝畦里改水,三個人就可開始抗旱作業(yè)了。抗旱期間,分秒必爭,因此往往送飯到田間,喝點水,吸袋煙,短暫休息也是農(nóng)民們的田間樂趣。(胡樹青)

責任編輯:C006文章來源:洛陽網(wǎng)(2014-12-16)

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區(qū)

友情鏈接

商都網(wǎng)

中國網(wǎng)河南頻道

印象河南網(wǎng)

新華網(wǎng)河南頻道

河南豫劇網(wǎng)

河南省書畫網(wǎng)

中國越調(diào)網(wǎng)

中國古曲網(wǎng)

博雅特產(chǎn)網(wǎng)

福客網(wǎng)

中國戲劇網(wǎng)

中國土特產(chǎn)網(wǎng)

河南自駕旅游網(wǎng)

中華姓氏網(wǎng)

中國旅游網(wǎng)

中國傳統(tǒng)文化藝術網(wǎng)

族譜錄

文化遺產(chǎn)網(wǎng)

梨園網(wǎng)

河洛大鼓網(wǎng)

剪紙皮影網(wǎng)

中國國家藝術網(wǎng)

慶陽民俗文化商城