熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

南陽曲藝藝術概述(10)

2013/11/14 10:23:21 點擊數: 【字體:大 中 小】

雅派除三弦、檀板外,常加琵琶、鼓子等;俗派則用三弦、墜胡、檀板。三是使用曲牌的區別,雅派常用曲牌是大牌和連綴套曲,如“劈破玉”、“碼頭”、“倒推”、“滿江紅”等,講究唱腔、句式、韻律、氣魄,力求莊重、高雅、清越、規范;而俗派則多用易學、易唱、易傳的雜調,如“打棗竿”、“羅江怨”、“坡兒下”、“呀呀喲”、“蓮花落”等,講究情節趣味、生活氣息,力求通俗易懂,大眾喜愛。

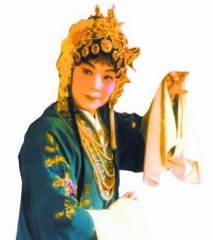

中華人民共和國成立以后,為了宣傳工作和活躍群眾文化生活的需要,南陽市首先把大調曲子搬上舞臺。但登臺表演的演員仍保留著傳統表演形式,如率先登臺的張華亭、鄭耀亭、耿耀德等仍然是坐唱。直到1957年,才由南陽縣王富貴等專業演員沖破了長期沿襲的閉目端坐形式的束縛,變坐唱為立唱,并加以動作表演。他自編自演的《老兩口賣余糧》等節目,受到了農民群眾的熱烈歡迎。他大膽地把山東快書的“一步三相”、東北二人轉的碎步和三弦書的手、眼、身、法、步的表演技法,吸收融化在大調曲的演唱中,從坐到站,由靜到動,是大調曲子表演形式上的一大突破、一大改革。1958年,王富貴、周小惠以站唱表演形式參加了全國曲藝會演。此后,隨著大調曲子女演員的出現,又有了女演員手持八角鼓站唱、對唱分角表演,運用手、眼、身、步及揮舞八角鼓穗等舞蹈動作的表達形式,如南陽縣說唱團李玉蘭、李叔華對唱的《為了工分》,胡運榮、陳友蘭對唱的《姑娘心里有主意》等。

20世紀60年代后,許多曲藝團隊開始采取自彈自唱、互相對唱的形式,如內鄉縣曲藝隊吳喜榮(琵琶)、唐改蓮(三弦)彈唱的現代曲目《好風格》,南陽縣胡運榮、陳友蘭彈唱的《一對好夫妻》,均受到觀眾歡迎。1975年河南省赴京演出的《開電磨》,1981年參加全國優秀曲藝節目觀摩演出的《二嫂買鋤》,均采用彈唱或單唱與彈唱相結合的表演形式。大調曲子表演形式的改革與豐富,更增加了這一曲種的藝術表現能力和時代精神,使它從“客房屋玩藝兒”走向社會、走向群眾、走向更廣闊的天地,其藝術生命力更加旺盛。【原標題:南陽曲藝藝術概述】

責任編輯:C009文章來源:河南人民政府網 2006-10-16

下一條:沒有了上一條:略論古箏演奏技巧的傳承與沿革

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區