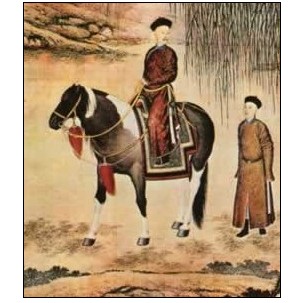

- 1、乾隆微服私訪上蔡縣的故事

- 2、玉石橋相會的故事

- 3、古城會的故事

- 4、寶劍化為龍的故事

- 5、寶劍贈知音的故事

- 6、專諸刺王僚的故事

- 7、尼姑和馬谷田的故事

- 8、蔡侯搭彩棚選婿的故事

-

沒有記錄!

- 1、乾隆微服私訪上蔡縣的故事

- 2、桃花庵的故事

- 3、尼姑和馬谷田的故事

- 4、拾葚異器的故事

- 5、除惡僧的故事

- 6、李天保娶親的故事

- 7、專諸刺王僚的故事

- 8、蔡侯搭彩棚選婿的故事

無頭墳塋的故事

2014/2/18 14:58:33 點擊數: 【字體:大 中 小】

千古一相李斯的故里──上蔡城,西邊的李斯樓村,清明節祭祖時有個很特別的習俗:其他姓氏的人在掃墓時都在墳上添上個墳頭,唯有李斯的后人包括本村的李姓人都不添墳頭。關于 墳沒頭的事在民間流傳著一個曲折的故事。

據說,秦丞相李斯被奸臣趙高殘害車裂咸陽當天,其門生吳公感其恩德,滿懷悲慟地委托獄卒張本、劉太二人看好李丞相的尸首。他們三人日夜輪流看護李斯遺尸,因當時兵荒馬亂無法歸葬故里,只待到暴尸后悄悄地把李斯及其家人的尸體掩埋在咸陽近郊的荒野。但由于暴尸時趙高拿李斯的頭向秦二世請功后不知李斯頭顱的下落,所以掩埋的只是李斯的軀干和四肢。入葬后,吳公給張本、劉太一些銀兩,張、劉二人知道李斯死得冤枉,也就不在獄中供職,在李斯墓旁的一個小村莊住下來,逢年過節給李斯燒些香火。

后來,秦失李斯而驟亡,漢承民反而興國。西漢時,上蔡城已是汝南郡首府,人口稠密、商業繁華、民風純樸。當年李斯的得意門生吳公因品學兼優被郡府舉為孝廉。到漢文帝時又升遷為河南郡守。他為政清廉、愛民如子,治理有方,政績卓著,漢文帝又升他為當朝廷尉。吳公在咸陽當廷尉,離咸陽李斯墓很近,便帶眾人到李斯墓前祭奠恩師。這時,張本已是滿頭銀發的八十老翁,劉太也年近花甲。三人相見,回首往事,不免另有一番感嘆。祭祀完畢,吳公把有意將恩師及家人遺骸歸葬上蔡故里的想法一說,張、劉交口贊成。于是立即派快馬到上蔡告知李斯三公子李季。

再說李斯的三子李季因從小在上蔡隨外祖父母生活,沒到過咸陽,李斯出事時吳公把他藏在上蔡的李各莊才保著了一條命。漢朝建立后,秦朝的通緝令也自行取消。李季由李各莊移回李斯樓村居住。李家遭滅族橫禍時,很多村民受過官府鞭笞和審訊,房屋被燒,良田毀壞,耕牛被搶,整個村莊是兔從狗竇出、雉從梁上飛,好不凄慘。李季回來帶眾人重建家園,慢慢又恢復了從前的富庶,因李季重整家業,人們又把李斯樓叫做李季樓,又因為強秦剛滅,人們心有余悸,為了保護李季,人們又把李季樓叫成了李七樓。李季雖說受到了村民的尊重和愛戴,但他心中病塊未除,那就是父母葬身千里之外,何時魂歸故里?一天李季正同家人談論此事,忽聽有人傳告長安客人到。他驚魂未定地打開來函:

吳公昧言:丞相李公遺骸,尚在咸陽。春秋雖有人祭祀,但異鄉窮旅,孤魂無依,豈不思歸鄉土。今余奉職京都,欲送恩師、師母遺骸歸鄉,以安亡靈。覽函,仰來長安,共辦此事。

李季看罷感恩涕零。馬不停蹄、日夜兼程趕到長安,當面向吳公深表謝意。吳公一面招待李季,一面重購棺槨,準備車馬送李斯及家人遺骸上路。吳公怕路遠有不測,又派數人扶助李季護送靈車。吳公送走恩師之后,總覺得意猶未盡。他想:沒有恩師當年的諄諄教誨,哪有今日的飛黃騰達。恩師雖魂歸故里,但尸首不全,實是天大遺憾。他左思右想,最后下定決心:先生恩重如山,我找最好的金銀匠鑄個金頭使之全身。金頭鑄成之后,吳公怕趕不上骸骨車隊就讓驛站快遞。令吳公意想不到的是因為這頭太珍貴了,引起了驛站驛使的貪財之邪心。驛使把金頭換成銀頭,下一驛站又用銅頭換走了銀頭,又用鐵頭換成了銅頭,一站一換,傳到上蔡驛站時李斯的金頭已成了木頭。上蔡驛使心想這個木頭像有啥主貴,沒傳的必要,就棄之不傳了。

再說李季一干人護著李斯及其家人的靈車緩緩進入李斯樓村時,人們奔走相告,喜出望外,全村老老少少、男男女女傾家而出迎接靈車。大家一齊跪拜在李斯及夫人的靈前,默哀祈禱。然后把李斯遺骸葬在村東的四十五里臥龍崗上。李斯葬后,前來祭祀的人人山人海、絡繹不絕。當地風俗,每個前來祭祀的人都要往墳上添土,年復一年,李斯墓逐年增高,竟成了一座十幾米高的大土冢。但因為李斯被斬首,下葬時驛使們又沒把頭傳到就成了無首之尸。所以李斯修墳時不添墳頭。李斯的后代為紀念此事,就一代代把這一風俗傳下來,直到今天清明節掃墓時仍不添墳頭。

流傳地區:蘆崗鄉、邵店鄉

講 述 者:聶 臣 男 54歲 公務員 大學文化

記 錄 者:梁國華 男 44歲 公務員 大學文化

采錄時間和地點:2006年4月3月采錄于蘆崗鄉李斯樓村