-

沒有記錄!

盛世大唐的絕美陶器:唐三彩

2015/9/8 14:52:57 點擊數: 【字體:大 中 小】

導讀

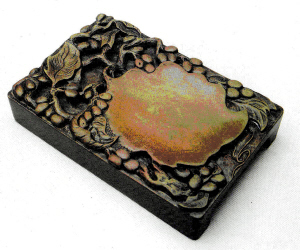

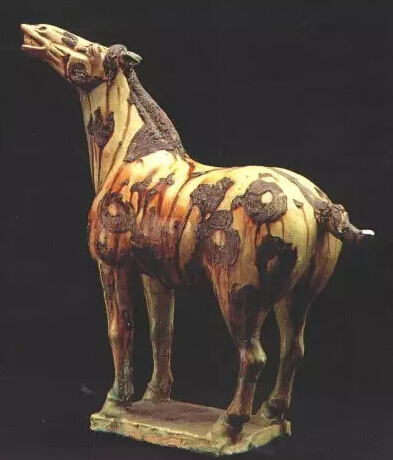

唐三彩是唐代生產的一種低溫釉陶器,釉彩有黃、綠、白、褐、藍、黑等色,而以黃、綠、白三色為主,所以人們習慣稱之為“唐三彩”。

因唐三彩最早、最多出土于洛陽,亦有“洛陽唐三彩”之稱。

唐三彩的復制和仿制工藝,在洛陽已有百年的歷史,經過歷代藝人們的研制,唐三彩工藝技術逐步完善,燒制水平不斷提高,使"洛陽唐三彩"的工藝技巧和藝術水平達到了一定的高度。

最早發現唐三彩是在清末,清政府興建開封至洛陽的鐵路工程穿過邙山腳下,破壞了此處的無數古跡,而唐墓中出土的珍貴遺物中未曾一聞的唐三彩便就此問世。

邙山位于洛陽北面、橫臥黃河之南,是塊風水寶地,漢唐以來成為著名的墓葬區,因而有“生在蘇杭,死葬北邙”的民諺。這里歷朝古墓交叉重疊,“幾無臥牛之地”。

唐三彩的誕生已有1300多年的歷史了。

中國唐三彩器物形體圓潤、飽滿,與唐代藝術的豐滿、健美、闊碩的特征是一致的。

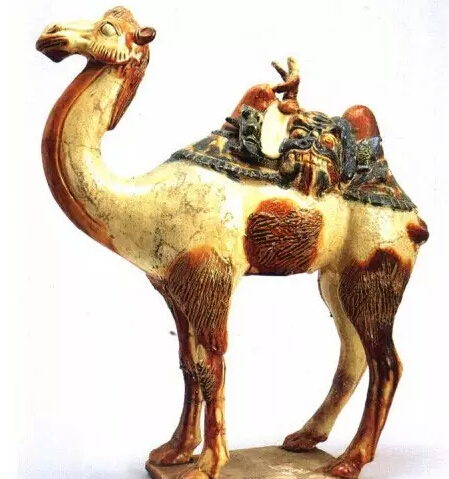

它的造型豐富多彩,一般可以分為動物、生活用具和人物三大類,而其中尤以動物居多。

色釉濃淡變化,互相浸潤,斑駁淋漓,色彩自然協調,花紋流暢,是一種具有中國獨特風格的傳統工藝品。顯出堂皇富麗的藝術魅力。

唐三彩在唐代的興起有它的歷史原因。首先,陶瓷業的飛速發展,以及雕塑、建筑藝術水平的不斷提高,促使它們之間不斷結合、不斷發展,因此從人物到動物以及生活用具都能在唐三彩的器物上表現出來。

其次,唐代貞觀之治以后,國力強盛、百業俱興,同時也導致了一些高官生活的腐化,于是厚葬之風日盛。唐三彩當時也是作為一種冥器,曾經被列入官府的規定之列,一品、二品、三品、四品,就是說可以允許他隨葬多少件,但是實際上有明文的規定,只是作為這些達官顯貴們,并不滿足于明文的規定,反而他們往往比官府規定的要增加很多的倍數去做這種厚葬。官風如此,民風當然也如此,于是從上到下就形成了這么一種厚葬之風,這也就是唐三彩當時能夠迅速在中原地區發展和興起的一個主要原因之一。

唐三彩久負盛名,其一源于其造型美。而這則歸根于唐三彩的制作工藝,如輪制、模制、雕塑及黏結等技法的成熟運用,使其加快了創新步伐;又因唐三彩繼承了深邃洞達、極態盡妍的漢文化,融會貫通了豪邁奔放、達觀質樸的異域文化,形成了橘黃典重、雄渾燦爛的大唐文化。

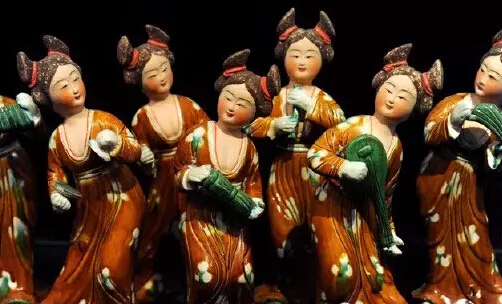

從唐三彩具體的造型而言,常見的造型有人物形象造型、動物造型和器物造型三大類。就人物造型來看,若按人物的不同身份,不同等級來劃分的話,有少女、貴婦、文官、武士、侍女等人物。單就侍女的造型來說,人物的表情有著千差萬別。如侍女的形體有胖瘦、立坐之分,其姿態行走,有梳妝、演奏、跳舞之別;就表情看,有喜怒哀傷憂愁之態;共性方面,她們的態度是謙虛而卑微的,因為她們是侍奉主人生活與娛樂的。

從唐三彩女俑的造型看,一般為釉色厚重、面頰豐滿、體態豐腴,而肥碩艷媚成為一代美人的標志。因此,三彩女俑都被塑造為“豐頰腴體”的胖俑。大唐盛世,實行了比較開朗和開放政策,這種開放之風也在婦女生活中體現出來。如有的婦女偏愛戎裝,有的喜好男裝,有的喜愛胡裝,雖然愛好不同,但都喜愛嬌艷而華麗的服飾。

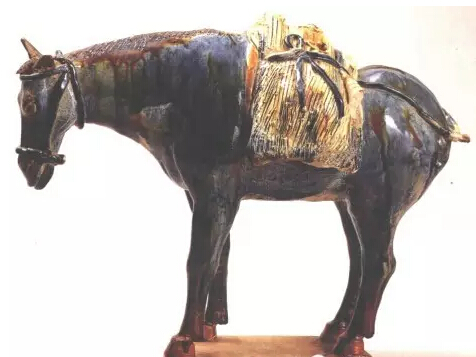

從唐三彩的動物造型看,馬與駱駝居多,馬是藝匠最熟悉并塑造最為成功的對象之一。它的特點是頭瘦臀圓、膘肥體壯、骨肉分明、線條流暢。或飲頸長嘯,或低頭啃草,或揚蹄奔跑,或馳騁疆場,其中尤以雄健奮髦 、矯健似龍的駿馬最為出色,可謂唐三彩的珍品。再看駱駝的造型亦十分豐富,一般為昂首闊步、任重道遠的模樣。有的馱載樂隊,有的滿載絲綢,都各具神態,它們是通往西域的重要交通工具。

不同朝代,隨葬品也不同,唐三彩作為一種冥器在唐朝時最流行。隨葬品,就是冥器,也稱明器。

西漢時,厚葬之風興盛,壺、鼎、盒等陶器一大堆,里頭裝食物酒水,還常見銅錢。

唐代的墓葬,在浙江發現得很少,不過,在其他地方,唐三彩此時大出風頭。很多人不知道,奔騰中的馬四足離地,馬上女子回身揮擊馬球,這樣霸氣的藝術品,其實是古人的最佳隨葬品。因為胎質松脆,防水性差,唐三彩的實用性還不如當時已經出現的青瓷和白瓷。而大凡出土唐三彩明器的唐墓中,必出三彩馬。

而到了宋代,世俗味開始出現,接地氣的隨葬品多了。

如果是宋代的讀書人,那么他的隨葬品里,會出現筆墨紙硯,有的墓里甚至什么都沒有,只有一本書,也就是生前喜歡什么,死后就放什么。

這跟宋代理學家面對死亡的理性思想有關,此時,已經無法以明器的高檔、好壞,去判斷一個人的身份。文人墓葬更能反映生前趣味。比如武義發現的南宋徐渭禮的墓里,有筆墨紙硯,還有文書,反映了這個官二代升遷的所有證明文件和“履歷表”。

而宋代以后,這樣的趣味和理性更明顯,尤其是明代,空墓數不勝數,像朱熹這樣的大儒,墓里幾乎什么都沒有,但你卻不會認為他很窮。所以,到后來,明器只與人的理念有關。

- ·唐三彩非遺傳人高仿北魏陶俑曾“騙”過故宮專

- ·洛陽唐三彩閃耀京城 高水旺大師獲大地金獎

- ·《盛唐瑰寶—洛陽唐三彩精品展》在大同博物館

- ·唐三彩作品《地動儀》獲“大地獎”金獎

- ·洛陽民間藝人制高仿唐三彩在北京展出

- ·洛陽唐三彩閃耀深圳文博會

- ·高水旺:巧手“復活”唐三彩

- ·文博會落幕 洛陽高仿唐三彩獲金獎

- ·龍種神駒,四蹄踏雪——唐三彩黑釉馬

- ·唐三彩并非專為殉葬燒制

- ·龍種神駒,四蹄踏雪——唐三彩黑釉馬

- ·洛陽唐三彩再獲國家級金獎

- ·唐三彩燈:器型較罕見 華彩映盛世

- ·唐三彩燈:器型較罕見 華彩映盛世

- ·仿古洛陽唐三彩夢回盛世唐朝傾聽"中國馬"的訴

- ·唐三彩再現梵高名畫《向日葵》

- ·辨別高仿唐三彩

- ·應是綠肥紅瘦 還看唐風胡韻——從洛陽出土的唐

- ·國家級非物質文化遺產唐三彩傳承人高水旺再獲

- ·孟津縣非遺傳承人高水旺唐三彩榮獲中國工藝美

- ·唐三彩人俑

- ·唐三彩駱駝

- ·唐三彩馬

- ·中國傳統手工藝品 - 唐三彩

- ·收藏洛陽 “洛陽三彩的前世今生” 流光溢彩唐

- ·唐三彩:古代藝術佳作 盛唐氣象寫真

- ·東方藝海明珠唐三彩

- ·泥土精靈百煉出 火中鳳凰涅磐來 洛陽非物質文

- ·細賞洛陽唐三彩,遙想唐東都盛景

- ·“九朝古都 千年絕藝”——洛陽唐三彩(組圖)