精彩推薦

專題推薦

-

沒有記錄!

管鮑之交

2013/5/29 9:29:52 點擊數: 【字體:大 中 小】

【典故釋義】:起源于管仲和鮑叔牙之間深厚友誼的故事,常比喻交情深厚的朋友。

【典故出處】:《列子·力命》:“生我者父母,知我者鮑子也。此世稱管鮑善交也。”

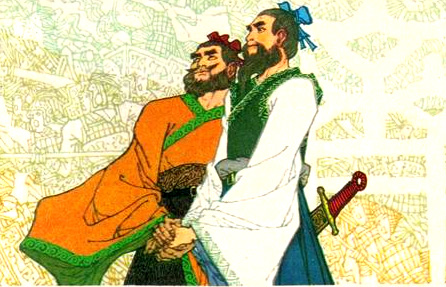

齊國時的管仲和鮑叔牙是一對好朋友。在鮑叔牙年輕的時候,管仲家很里,又要奉養母親。鮑叔牙知道了,就找管仲一起投資做生意。做生意的時候,因為管仲沒有錢,所以本錢幾乎都是鮑叔牙拿出來投資的。可是,當賺了錢以后,管仲卻拿的比鮑叔牙還多。

有一次,管仲和鮑叔牙一起去打仗,每次進攻的時候,管仲都躲在最后面;每次撤退時,他卻跑在最前面。大家就罵管仲說:“管仲是一個貪生怕死的人!”鮑叔牙馬上替管仲說話:“你們誤會管仲了,他不是怕死,他得留著他的命去照顧老母親呀!”

管仲聽到之后說:“生我的是父母,最了解我的人是鮑叔牙呀!”

后來,齊國的國王死掉了,公子諸(zhū)當上了國王,公子諸每天吃喝玩樂不做事,鮑叔牙預感齊國一定會發生內亂,就帶著公子小白逃到莒(jǔ)國,管仲則帶著公子糾(jiū)逃到魯國。

不久之后,齊王諸被人殺死,齊國真的發生了內亂,管仲想殺掉公子小白,讓公子糾能順利當上國王,可惜管仲在暗算公子小白的時候,把箭射偏了,射到了公子小白的腰帶,公子小白沒死。后來,鮑叔牙和公子小白比管仲和公子糾還早回到齊國,公子小白就當上了齊國的國王。 公子小白當上國王以后,決定封鮑叔牙為宰相,鮑叔牙卻對公子小白說:“管仲各方面都比我強,應該請他來當宰相才對呀!”公子小白一聽:“管仲要殺我,他是我的仇人,你居然叫我請他來當宰相!”鮑叔牙卻說:“這不能怪他,他是為了幫他的主人公子糾才這么做的呀!”公子小白聽了鮑叔牙的話,請管仲回來當宰相,而管仲也真的幫公子小白把齊國治理得非常好。

齊桓公繼位后,鮑叔牙推薦管仲擔任相國。

后來,管仲說:"我當初貧窮時,曾和鮑叔一起做生意,分錢財,自己多拿,鮑叔不認為我貪財,他知道我貧窮啊!我曾經替鮑叔辦事,結果使他處境更難了,鮑叔不認為我愚蠢,他知道時運有利有不利。我曾經三次做官,三次被國君辭退,鮑叔不認為我沒有才能,他知道我沒有遇到時機。我曾經三次作戰,三次逃跑,鮑叔不認為我膽怯,他知道我家里有老母親。公子糾失敗了,我被囚受辱,鮑叔不認為我不懂得羞恥,他知道我不以小節為羞,而是以功名沒有顯露于天下為恥。生我的是父母,了解我的是鮑叔啊!"鮑叔推薦管仲以后,自己甘愿做他的下屬。鮑叔的子孫世世代代在齊國吃俸祿,得到了封地的有十多代,常常成為有名的大夫。天下的人不贊美管仲的才干,而贊美鮑叔牙能了解人。

后來,大家在稱贊朋友之間有很好的友誼時,就會說他們是“管鮑之交”。

責任編輯:C006文章來源:印象河南網

相關信息

- ·鮑叔牙:促成齊桓公霸業的“幕后英雄”

- ·商人管仲舉賢

- ·齊桓公任用仇人管仲為相國

- ·“管仲非仁者與”

- ·跟大宰相管仲學管理

- ·略論管仲的功與過

- ·穩定國家 稱霸諸侯——中國古代第一名相管仲

- ·管仲治國之道:"禮義廉恥"與"以法治國"

- ·不拘小節之管仲

- ·管仲何能與鮑叔牙相比

- ·管仲與鮑叔牙

- ·管仲與鮑叔牙:寫下一段歷史佳話

- ·中國史上的第一對同性戀:管仲與鮑叔牙的故事

- ·鮑叔牙管仲是管子思想創建者和齊國霸業的領導

- ·管仲的“忍辱”與鮑叔牙的“慧眼

- ·“潁陽舊事•家在潁谷”系列之四 管仲、

- ·管仲創立“國家大妓院”的緣由

- ·管仲不薦鮑叔接替相位 認為太清白廉正

- ·管仲是優秀的職業經理人

- ·中國管仲紀念館

- ·娼妓“保護神”管仲:全國開妓院為財政創收

- ·管仲:中國市場經濟思想的鼻祖

- ·賢相管仲對齊桓公的準確預見

- ·有關“商神”管仲的傳說故事

- ·牛山腳下話管仲

- ·管仲齊勸諫桓公止封禪

- ·管仲與三歸臺的故事

精彩展示

沒有記錄!

評論區