-

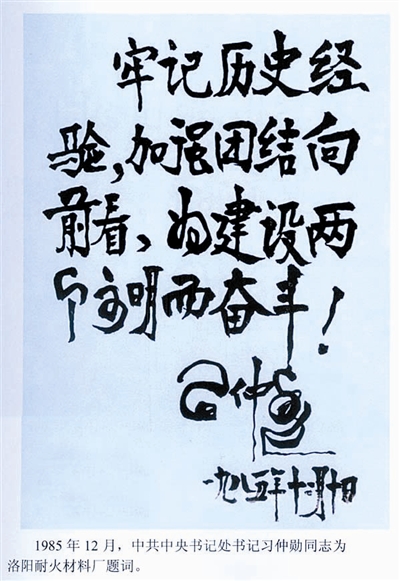

沒有記錄!

探訪劉秀墓和劉秀的身世

2012/5/14 10:31:29 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

大名鼎鼎的劉秀在沒當(dāng)皇帝前是個愛種地的農(nóng)夫。但就這樣一個人物,在西漢末年的混戰(zhàn)中,掃平各地割據(jù)勢力,完成了中國歷史的第三次大統(tǒng)一,成了東漢的開國皇帝。在中國古代所有皇帝中,民間關(guān)于他的傳說最豐富,很多河南人都是聽著他的故事長大的,毛澤東更曾稱贊他是古代“最會用人,最有學(xué)問,最會打仗”的皇帝!

“御林軍”守衛(wèi)的皇陵

7月4日下午,記者來到了孟津縣白鶴鎮(zhèn)鐵謝村西的一片古園——“漢光武帝劉秀原陵”。

來之前,聽當(dāng)?shù)厝税褎⑿愕牧陥@叫做“劉秀墳兒”,心里有點奇怪,這樣稱呼皇帝的墓,太平民化了吧?從孟津縣城乘車,來到邙嶺北面、黃河岸邊的這片陵園,心里更為劉秀感到委屈:把這地方叫“墳兒”,可真有點辱沒了皇家陵墓的氣魄,古樸雄偉的闕門里,長而寬闊的神道兩旁立著威武的石獸,怎么看也不能稱之為“墳兒”。再仔細(xì)一琢磨,也想明白了,近2000年前的皇帝,人們已經(jīng)沒有了敬畏感,或者是關(guān)于劉秀的民間傳說太多,老百姓說起他有親切感,才給他的陵園一個平民化的稱呼吧。

走過神道,來到墓園大門,記者被門前兩棵兩人合抱的巨柏吸引了,那柏樹粗壯挺拔,散發(fā)著滄桑的感覺。我張開雙臂丈量,撫摩著粗糙的樹干,半天不想離開。在門口迎候的講解員邢亞紅笑了:“這是隋唐時種植的柏樹,我們叫大將軍柏和二將軍柏,是把門的也是迎客的。在我們這兒這樣的樹不稀奇,你進(jìn)了門,滿園都是呢!”

果然,一進(jìn)大門,合抱粗的古柏蒼翠蓊郁,密密麻麻,錯落有致。園子里古徑幽僻,綠陰掩映,滿地稚嫩的野花青草,把古柏襯托得更加粗獷和滄桑。

高大的樹冠漏下來的陽光,斑斑點點灑在小徑上。隨著邢亞紅,我們沿著小徑在林間穿行,時而有松鼠在樹縫中探頭探腦,“撲棱棱”的聲響引得人不時抬頭:一只啄木鳥翩翩飛起,黃白條紋相間的翅羽瞬間消失在林間。

陣陣的風(fēng),把連翹的幽香送到我們的鼻尖,遠(yuǎn)遠(yuǎn)近近的鳥鳴襯托出難得的幽靜。行走在古樹、秀草、幽花搭造起的空間里,記者感受到了十足的古風(fēng)古韻。

河洛地區(qū)是中國農(nóng)業(yè)文明發(fā)祥地之一,這個陵園的周圍都是耕耘了數(shù)千年的莊稼地,很少有像樣的大樹林。而陵園內(nèi)竟然生存著這樣的千年古柏林,真是難得。邢亞紅說,陵園占地百余畝,原有3000多株隋唐古柏,都是當(dāng)時的地方官員前來拜謁時種植的。因病蟲害、雷擊等各種自然災(zāi)害,現(xiàn)存1400多株。邢亞紅自豪地說,一園中有上千株古柏的,全國獨此一家。這些柏樹品種很特別,每當(dāng)雨后,會散發(fā)香氣。有人清理死去的柏樹,鋸開了,發(fā)現(xiàn)里面色澤金黃如杏,香味濃郁,木質(zhì)堅韌,所以稱之為杏柏。

記者看到,不少古柏傾斜著,有的樹不得不用樁子支撐,林子顯得有點兒凌亂,像風(fēng)災(zāi)中倒伏的莊稼。問起原因,邢亞紅講得很有人情味:“你仔細(xì)看,這些柏樹都是向南傾斜的,傳說這些樹是劉秀的‘御林軍’,劉秀是南陽人,他的御林軍也多是南陽人,思鄉(xiāng)心切,所以向南傾斜。”

由于是守衛(wèi)劉秀的“御林軍”,這些柏樹到底有多少?那就是軍事秘密了,不能隨便讓人知道。過去劉秀墳兒有多少柏樹沒人知道,國民黨將領(lǐng)湯恩伯來參拜劉秀,不相信這個說法,讓部下點數(shù),可怎么也點不清楚,傻湯恩伯較了真,調(diào)來數(shù)千士兵,一人抱住一棵柏樹,然后集合了報數(shù),平時報數(shù)很“專業(yè)”的士兵,卻一會兒就糊涂了,怎么也報不清楚。這時候狂風(fēng)大作,柏林森然,濤聲如怒,湯恩伯心里害怕,只好作罷。

講完故事,邢亞紅吐露了實情:實際上是因為劉秀墳兒地處黃河灘,土質(zhì)松軟,上千年的北風(fēng),吹斜了這些柏樹。而柏樹的數(shù)量也不是真的數(shù)不清楚,為了做好保護(hù)工作,他們就查清了,這里共有古柏1458株。

看來劉秀不愧是民間傳說最多的皇帝,在他的陵園,沒有傳說才是怪事呢。

這些隋唐古柏,吸取上千年的天地日月精華,說句不敬的話,這些樹都快“成精”了。上千年的生長過程,柏樹樹形千姿百態(tài),有的樹干如附有盤龍,有的樹杈酷似驚鹿回頭,有的好像面對墓冢用雙手扒開胸膛,因此叫“赤膽忠心、肝膽相照柏”。

最為人津津樂道的,還是“苦戀柏”。(圖3)“苦戀柏”本是自然形成的奇觀,一株古柏的樹干中,長出了一棵苦楝樹,有好事者就此“創(chuàng)作”了“苦戀柏”故事:劉秀和他的皇后陰麗華苦苦相戀,最終長相廝守。陰麗華是南陽新野人,當(dāng)?shù)赜忻拿廊藘海贻p的劉秀對她一見鐘情,當(dāng)時還是一介布衣的劉秀有兩大人生目標(biāo):“仕宦當(dāng)做執(zhí)金吾,娶妻當(dāng)?shù)藐廂惾A。”后來劉秀果然贏得美人芳心,但由于戰(zhàn)爭,兩人天各一方,苦苦思念。劉秀當(dāng)了皇帝、定都洛陽后,派人把陰麗華接來,長相廝守,共度終生,死后合葬在這里。

其實,苦楝樹寄生在這棵空心的千年柏樹里,才不過15年時間,因此,是“千年等一回”的“千古絕戀”。“苦戀柏”四周圍起了欄桿,不少戀人在上面掛起了連心鎖。“不管怎么說,柏樹是針葉,苦楝樹是闊葉,樹種不同,苦楝能寄生在柏樹中,在植物學(xué)上也是奇觀。”邢亞紅說。

陵園的中間是高20米、周長500米的墓冢。冢前樹清乾隆十五年巨碑一通,上書“漢世祖中興光武皇帝陵”。我們拾級而上,冢上同樣是古柏密布,臺階上滿是青苔,只能壓著腳走路,不小心就要滑倒。邢亞紅說,古代帝王墓幾乎全被盜過,但劉秀墓是個例外,從來沒被盜過,這倒不全因為劉秀人緣好,主要是劉秀平生節(jié)儉,去世前交代不隨葬任何金銀玉器,全用瓦器,所以盜墓賊沒興趣。另外,劉秀墓位于黃河灘,地下幾米就是水,也沒法盜挖。(圖8)當(dāng)初的劉秀墓就是平地起了一個土堆,后來人們才陸續(xù)建起了神道、祠堂,劉秀墓才有了皇陵的氣派。這些古柏是隋唐時的人們出于對劉秀的景仰種植的。

漢代所種的柏樹,如今只有一棵,在陵墓西邊的劉秀祠內(nèi)。記者看到,這株漢柏三四人合抱粗細(xì),從樹根處一洞口望進(jìn)去,漢柏的樹心已經(jīng)全部空了。樹干上,脫落了枝杈自然形成一幅人臉的圖案,極像一位慈祥的老奶奶,因此被稱為“奶奶柏”。(圖2)這棵樹被當(dāng)?shù)厝水?dāng)成神樹,以前不少農(nóng)民在樹前燒香許愿,據(jù)說很是靈驗。10多年前,幾個孩子挑香火玩兒,不小心把“奶奶柏”里面燃著了,幾天后人們才發(fā)現(xiàn)。現(xiàn)在還留著火燒過的痕跡,但令人驚奇的是,這棵漢柏向著陵墓的一枝還活著,枝葉稀疏,一如老人的白發(fā)。

這株柏樹,大概是劉秀和陰麗華下葬于此的為惟一見證了。關(guān)于劉秀與陰麗華合葬,有兩種說法,一種是兩個人都下葬在這個墓冢,另一種說法是,遵循西漢帝后合葬慣例,這對恩愛情侶“同塋不同穴”,劉秀墓冢東500多米的地方,有一方墳冢,老百姓叫它“娘娘冢”,相傳是皇后陰麗華的墓。據(jù)說陰皇后陵園中也有高大的寢殿、便殿,可惜如今已蕩然無存了。孟津縣原文化局局長、76歲的王俊生告訴記者,他曾經(jīng)看到過打開的“娘娘冢”。國民黨扒開花園口那年,王俊生12歲,由于花園口決口,黃河水流速加快,沖刷堤岸,“娘娘冢”附近地面下沉,冢塌了一角,當(dāng)時王俊生家就在鐵謝村,小孩子腿快,都跑去看。王俊生說,當(dāng)時他看到墓冢里有磚圈著,棺材用鐵鏈子吊在幾根柱子上,棺材很大。后來,鐵謝村一個姓王的大紳士趕到,讓人們用磚頭堵上,用土又把墓封嚴(yán)實了。

說起劉秀墓,當(dāng)?shù)厝苏J(rèn)為有兩個獨一無二:一是千株古柏聚于一園,有了這支“御林軍”的護(hù)衛(wèi),劉秀墓環(huán)境清靜幽雅,他一生悲歡沉浮、大起大落、風(fēng)云激蕩,去世后靈魂能安息在這樣的地方,與古柏、秀草、幽花、鳥鳴相伴,也算“得其所哉”。

還有就是陵址獨特。中國古代皇帝選陵,一般是靠山面河,象征帝王襟懷博大,駕馭萬物之志,同時也可免遭水淹,這叫“枕山蹬河”,洛陽那么多的古墓,都是在邙山上,面對著伊水、洛水。而劉秀的陵園卻在黃河岸邊,面對著邙山,是“枕河蹬山”,這在古代帝王陵墓中絕無僅有。劉秀為什么把墓選在這樣的險地?近2000年來,人們無法理解,做出了各種猜測。但劉秀一生喜歡險中求勝,昆陽之戰(zhàn),他以不足兩萬人,打敗王莽42萬大軍,憑借的就是出奇制勝。看看這千株古柏,就知道選擇這樣一個幽僻的地方,是他一生最后一個正確決定。

孟津分九曲黃河為中下游,黃河在其上穿山越嶺,奔騰咆哮;而在其下河面寬闊,聲息流緩,靜走大海。不在北邙山上望洛陽的興衰,而是隔一道邙嶺,多一分超脫,少幾許牽掛,在這黃河岸邊聽濤聲,觀云飛,同樣是氣度不凡。

從糧農(nóng)到帝王

劉秀祠位于墓園的西側(cè),由闕門、碑廊、二十八宿館、光武殿三進(jìn)院落構(gòu)成,建筑古樸而粗獷。記者隨講解員邢亞紅走入光武殿,看著關(guān)于劉秀的壁畫,講解著種種往事,邢亞紅對劉秀的敬佩之情溢于言表,她認(rèn)為越了解劉秀,就越尊敬他:“他比劉邦有本事,他自己就是韓信,自己就是張良,自己就是蕭何!”

在劉秀陵園門內(nèi),有一尊大石獸,身體曲張度極大,身形矯健,極富動感,陽剛之氣十足,與神道旁現(xiàn)代雕刻的石獸大為不同。邢亞紅說,10多年前,村民在劉秀墓南100多米處挖渠時,挖出了一個石辟邪,據(jù)考證是漢代劉秀陵園前的,全國存留的漢代石刻塑像大概只有三五件,像這樣完整的大型石刻,是國寶級文物。不過這個石辟邪是仿制的,現(xiàn)在真品存放在洛陽博物館,真品比這個漂亮多了。漢代的藝術(shù)品很難見到了,但就這么個仿制品,已經(jīng)讓人對漢風(fēng)漢韻神往了。

石辟邪由九種動物的部分組成:龍頭、鹿耳、蛇芯、馬肚、麒麟翼、牛鬃、蛟龍尾,前邁的一只是虎爪,其余三只是獅爪。石辟邪的任務(wù),是引領(lǐng)著皇帝的靈魂,走過神道,升入仙界。

盡管劉秀墓園漢代的遺物幾乎沒有了,但這個陵園依然這么景色優(yōu)美,這里的一草一木,是漢朝遠(yuǎn)逝在歷史深處后,人們站在劉秀人生的終點,對他的回望和肯定。

公元前6年,劉秀出生在濟(jì)陽(今河南蘭考)。他是西漢皇室后裔,是漢高祖劉邦的九世孫,出自漢景帝一脈。史書上說,漢景帝夜招他的妃子程姬,程姬因故不愿去,把她的宮女唐兒送去蒙事兒,景帝喝醉了酒,迷迷糊糊“幸之”,于是就有了劉秀這支后裔。劉秀的先世,從王降為列侯,到他父親這一輩,只是濟(jì)陽縣令這樣的小官員了。公元3年,劉秀的父親去世,他一家人回到故鄉(xiāng)南陽,成了普通的平民。

這個時期,西漢政治腐朽,經(jīng)濟(jì)凋敝,民不聊生,危機(jī)四起。外戚王莽利用這一形勢,玩弄權(quán)術(shù),公元9年奪取政權(quán),建立新朝。但王莽篡權(quán)有術(shù),治國無方,他“增重賦斂,刻剝百姓”,法令嚴(yán)苛殘酷,并且朝令夕改,法無常制。王莽曾在7年內(nèi),四次改換貨幣,“每一易錢,民用破產(chǎn)”,老百姓手里的錢一夜之間成了廢銅爛鐵。所有這些導(dǎo)致社會更加混亂,矛盾更趨激化。公元17年,綠林、赤眉先后起義,天下越來越動蕩不安。

劉秀的哥哥劉縯勇武剛毅,希望在亂世有所作為,他喜歡結(jié)交四方俠士,不愿種田。而劉秀當(dāng)時是個沒多少想法的人,從小喜歡種田、讀書,常有多余的糧食到宛城(今南陽)去賣。漢高祖劉邦就不愿意種田,被他父親太公稱作“無賴”,而劉邦的哥哥劉仲卻很善于經(jīng)營。劉邦在做了皇帝以后,曾經(jīng)反問父親太公說:“現(xiàn)在我的產(chǎn)業(yè),與哥哥比誰多?”這時劉縯就笑話劉秀,把自己比作劉邦,把劉秀比作劉仲。在哥哥的激勵下,劉秀才“憤而有志于天下”。但誰料劉縯后來因為功高被猜忌他的更始帝劉玄殺死了,這一回是喜歡種地的劉秀做了皇帝,這是后話。

公元22年,一場大災(zāi)荒向南陽郡襲來,合郡地方,樹皮草根,剝食殆盡;餓殍遍野,入夜磷火飄忽,一片凄涼恐怖的景象,老百姓再也生存不下去了。28歲的劉秀和劉縯一起,借機(jī)利用宗族勢力起兵,并與進(jìn)入南陽的綠林軍聯(lián)合起來。

開始劉秀在部隊中并不重要,他的軍事才能在著名的昆陽大戰(zhàn)中顯露出來,在最危急的關(guān)頭,劉秀經(jīng)受了考驗,指揮部隊上演大逆轉(zhuǎn),以少勝多,敲響了王莽新朝的喪鐘,也拉開了自己走向成功的序幕。

公元23年,綠林軍已發(fā)展至10萬人,擁立漢室后裔劉玄為帝,年號更始。義軍派主力圍攻宛城,同時派王鳳、王常、劉秀等率軍2萬人北上,連克昆陽(今葉縣)、定陵(今郾城西)、郾縣(今郾城南),繳獲大量物資,供應(yīng)圍宛大軍。

王莽感到長安受到極大威脅,急派王邑、王尋調(diào)集各州郡精兵42萬人,號稱百萬,直撲昆陽,守城綠林軍僅八九千人,看著王莽的軍隊鋪天蓋地而來,多數(shù)將領(lǐng)主張撤離。但此時避開敵人,正在攻打宛城的主力部隊就暴露在敵人面前,兩面受敵,必然大敗。在改寫歷史的關(guān)鍵時刻,劉秀以冷靜的分析和遠(yuǎn)見卓識,說服眾將堅守待援,自率13騎趁夜出城,前往郾縣、定陵調(diào)集援兵。王邑、王尋依仗人多勢眾,不聽撤圍攻宛和網(wǎng)開一面、讓守軍逃離的建議,揚言:“百萬之師,所過當(dāng)滅,今屠此城,喋血而進(jìn),前歌后舞,豈不快耶!”他們發(fā)動強攻,以沖車撞城,挖地道攻城,架云梯爬城,但昆陽城小而堅固,絕不是省油的燈,何況困獸猶斗,守城的被逼上絕路,死命抵抗,王邑、王尋干著急沒辦法。

六月初一,劉秀率領(lǐng)近萬人救援昆陽,先頭部隊1000多人距王莽軍四五里列陣。王尋派兵數(shù)千迎戰(zhàn)。劉秀親自揮刀殺向敵陣,諸將說:“劉將軍見小敵怯,見大敵怎么這樣毫無畏懼?!”因此人人奮力拼殺,殲敵千余,擊退王莽軍。

劉秀假傳宛城已克戰(zhàn)報,射入城中及王莽軍營,一面鼓舞城內(nèi)部隊堅守,一面動搖王莽軍心。接著,劉秀率3000敢死隊秘渡昆水(今葉縣輝河),迂回至王莽軍側(cè)后,沖擊王尋、王邑大營。王邑、王尋認(rèn)為義軍不堪一擊,下令各營不得擅自行動,自率萬人迎戰(zhàn)。兩軍激戰(zhàn),劉秀率精兵勇猛沖殺,王邑、王尋軍陣勢大亂。各州郡兵卻又因王邑有令在先,誰也未敢去救援,致使王邑軍潰敗,王尋也做了刀下之鬼。昆陽守軍乘勢殺出,內(nèi)外夾擊,王莽軍紛紛奪路逃命。這時,忽然下起暴雨,河水猛漲,王莽軍涉水溺死者上萬。王邑僅率數(shù)千人逃往洛陽。如此這般,創(chuàng)造了2萬打敗42萬的奇跡。

昆陽之戰(zhàn),是決定性一戰(zhàn),它逆轉(zhuǎn)了形勢,聚殲了王莽賴以維持統(tǒng)治的軍隊主力。但最大的功臣劉秀并沒有得到升遷,反而陷入極大的危險中。

威望日增的劉縯受到猜忌和排斥,被更始帝劉玄殺害。正領(lǐng)兵在外的劉秀自知勢孤,強忍悲痛,主動回到宛城謝罪,忍辱負(fù)重,不為哥哥舉辦葬禮,反而與相戀多年的愛人陰麗華熱熱鬧鬧地舉行了婚禮,洞房花燭夜之后,天天花天酒地,一副及時行樂的模樣。劉玄對他放了心,認(rèn)為劉秀不過是紈绔子弟一個,因此他得以躲過殺身之禍。

死在“工作崗位”

炎炎夏日肆意地烘烤著大地,記者乘車從劉秀墓往東南而行,翻過邙山,大約走了十幾公里,一堵殘存的古城墻進(jìn)入了視野。長約百米的城墻橫亙在茂盛的玉米地里,頂上長滿了雜草,裸露的斷面千瘡百孔,我穿過玉米地走過去,生機(jī)勃勃的青紗帳下,原本扎腳的麥茬灰黃殘破,腳踩上去很松軟了。

孟津縣文化旅游局的王延輝告訴記者,這是漢魏洛陽城的遺址。(圖7)眼前的一切很難讓人相信,這里就是當(dāng)年東漢王朝的國都!在劉秀的年代,這玉米地里是輝煌雄偉的宮殿,是熱鬧繁華的街市,冠蓋如云,人流如織。站在古城墻上遠(yuǎn)望,這大片的玉米地,1900多年前,有規(guī)模龐大、學(xué)生多達(dá)3萬人的太學(xué),有張衡創(chuàng)制地動儀、渾天儀的靈臺,王充在這里寫作了偉大的《論衡》,蔡倫在這里造出了人類第一批紙。

當(dāng)時的洛陽不僅是國內(nèi)最大的商業(yè)都市,而且是一個國際絲綢貿(mào)易中心,是絲綢之路的起點。當(dāng)時有數(shù)以萬計的外國人在這里生活:“蔥嶺以西,至于大秦,百國千城,莫不歡附,商胡販客,日奔塞下,所謂盡天地之區(qū)已,樂中國土風(fēng),因而宅者,不可勝數(shù),是以附化之民,萬有余家。”

劉秀開創(chuàng)的東漢時期,無疑是洛陽最輝煌的歲月,而眼前的玉米地,讓人無限感傷。而日后洛陽的這些繁榮與衰落,是昆陽大戰(zhàn)后困在南陽的劉秀所想像不到的。為全身避禍的劉秀,白天強顏歡笑,晚上淚濕枕席,有人說劉秀是中國古代最懂得“忍術(shù)”的皇帝,在大哥劉縯被謀殺后的日子里,劉秀苦苦地忍耐,等待著屬于自己的歷史機(jī)遇。

王莽政權(quán)被推翻后,天下形勢仍紛亂不堪,劉秀爭取到了獨立發(fā)展的機(jī)會:劉玄命劉秀以大司馬身份,“持節(jié)北度河,鎮(zhèn)慰州郡”。當(dāng)時河北形勢紛繁復(fù)雜,各種武裝林立,劉秀依照馮異“理冤結(jié),布惠澤”和鄧禹“延攬英雄,務(wù)悅民心”的建議,“所過郡縣,考察官吏,平遣囚徒,除王莽苛政,復(fù)漢官名;吏民喜悅,爭持牛酒迎勞”,爭得了各階層民眾以及一些地方實力派的支持,逐漸形成了建立政權(quán)的基礎(chǔ)力量。先拿下河北做立身之本,逐步奪取天下,是劉秀的如意算盤。

但劉秀剛剛在河北找到點感覺,王郎在邯鄲稱帝,勢力盛極一時,兵微將寡、羽毛未豐的劉秀被逼得四處奔逃,“趣駕南轅,晨夜不敢入城邑,舍食道傍”,處境艱危,幾度陷于絕地。但劉秀再次經(jīng)受住了考驗,他的所作所為,讓人們看到了天下安定的希望,眾多英雄紛紛投奔,如今在劉秀祠二十八宿館內(nèi)供奉的云臺大將,這個時候大都?xì)w附了劉秀,這些人個個能征慣戰(zhàn),智勇雙全,帶領(lǐng)自己的部隊效忠劉秀,劉秀才在河北站穩(wěn)了,組織力量一舉消滅王郎勢力,掃除占領(lǐng)河北的最大障礙。

公元25年6月,在眾將的極力擁戴勸進(jìn)下,劉秀即皇帝位于鄗城,年號建武,正式建立了東漢王朝,這一年,他年僅31歲。此后劉秀隨即派大司馬吳漢統(tǒng)軍十余萬,渡河圍攻洛陽,并親至河陽坐鎮(zhèn)指揮。他采取政治誘降策略,終使洛陽30萬人不戰(zhàn)而降。進(jìn)入洛陽城的劉秀宣布定都于此,此后數(shù)百年,洛陽成為全國政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。

不久,定都長安的更始帝政權(quán)被赤眉軍打敗,忌賢妒能的劉玄死于軍中。劉秀先后派鄧禹、馮異與赤眉作戰(zhàn)。馮異誘敵于崤底,取得大捷,迫降赤眉8萬余人。赤眉余部十多萬人倉惶東走宜陽。劉秀早已斷定“赤眉無谷,自當(dāng)東來”,此時已親臨宜陽,率諸軍嚴(yán)陣以待。赤眉軍正好落入圈套,十多萬人全部投降。至此,劉秀取得了關(guān)中地區(qū),實現(xiàn)了第二步戰(zhàn)略目標(biāo)。

歷經(jīng)艱難后的劉秀,開始“順風(fēng)順?biāo)?rdquo;地進(jìn)行他的統(tǒng)一大業(yè)。根據(jù)當(dāng)時各地割據(jù)勢力的地理位置及其力量強弱,劉秀制定了由近及遠(yuǎn)、先東后西、逐個擊破的戰(zhàn)略方針。他聯(lián)隴制蜀,使?jié)h軍得以偏師扼守關(guān)中,主力則用于對付東方。自公元26年到30年,劉秀平定了東方,移軍西征,經(jīng)過兩年多的戰(zhàn)爭,平定隴西。然后命吳漢、岑彭、來歙、蓋延等分道伐蜀。他坐鎮(zhèn)長安,親自指導(dǎo)戰(zhàn)爭進(jìn)程。在漢軍強大的攻勢下,蜀軍全線崩潰。公元36年11月,吳漢擊殺公孫述于成都,蜀地平定。至此掃平各地的割據(jù)勢力,實現(xiàn)了中國歷史上第三次大統(tǒng)一。

劉秀要統(tǒng)率駕馭很多不容易領(lǐng)導(dǎo)的人物,他極強的領(lǐng)導(dǎo)能力不容否定。同時他對大小事宜,都親身督察經(jīng)營,毫不松懈。他經(jīng)常在局勢艱危的時候,冒生命危險親臨前線。有人 說他平生“見小敵怯,見大敵勇”。我們也可以想像大敵已在他預(yù)料之中,若不規(guī)避,一定是準(zhǔn)備好一決雌雄,所以能臨危不懼。反而是小敵會出其不意地出現(xiàn),需要警惕,否則處置不當(dāng),“陰溝翻船”,牽一發(fā)而動全身。所以毛澤東稱贊劉秀是“最會打仗,最會用人的皇帝”。

與他的祖宗劉邦不同的是,劉秀沒有殺戮功臣,而對他的功臣非常“厚道”,給他們豐厚的待遇。但為了避免功臣權(quán)力過大帶來問題,他“退功臣,進(jìn)文臣”,把治理國家的事交給了文臣。

經(jīng)過多年的戰(zhàn)亂,國家殘破,人民貧窮,有資料顯示,西漢人口最多時達(dá)5900萬,東漢建立時,人口只剩下2100多萬。劉秀完成了統(tǒng)一大業(yè)后,采取“以柔道行之”的治國方針,致力于發(fā)展社會經(jīng)濟(jì),安撫周邊少數(shù)民族,東漢一度興盛。史家譽之為“光武中興”。

為了恢復(fù)國力,劉秀輕徭薄賦,休養(yǎng)生息,實行漢文帝時期的“三十稅一”。同時,他大量裁減官員,“十留其一”,合并400多個縣。并大量釋放奴婢,解放生產(chǎn)力,經(jīng)濟(jì)很快得到復(fù)蘇,中國重新走向穩(wěn)定和繁榮。

在位32年,劉秀生活簡樸、終日操勞,公元57年,63歲的劉秀走到了人生的盡頭,他死在“工作崗位”——洛陽南宮批閱文書的龍案上。

古柏森森的劉秀墓園,是他的終點,同時也是東漢王朝和此后數(shù)百年洛陽發(fā)展輝煌的起點。【原標(biāo)題:探訪劉秀墓】